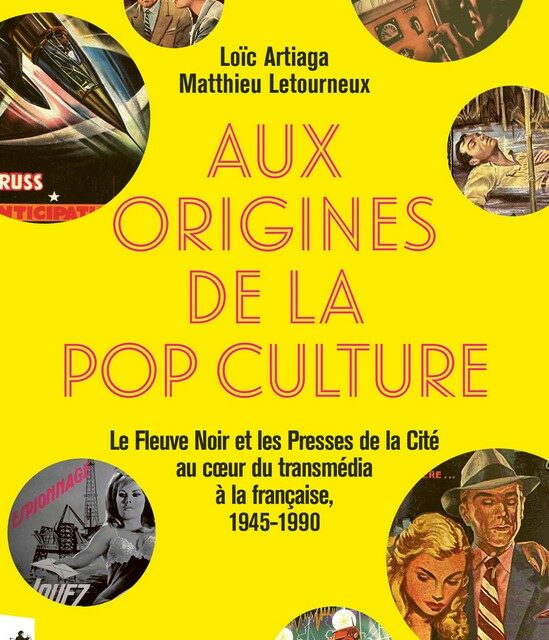

Le Fleuve Noir et les Presses de la Cité au cœur du transmédia à la française, 1945 1990

Loïc Artiaga et Mathieu Letourneux nous proposent ici une plongée au cœur de romans de gare, d’histoires d’espionnage, de science-fiction et d’érotisme, en traversant près d’un demi-siècle de pop culture à la française. Cette mise en perspective est particulièrement salutaire pour un domaine a pu être dénigré et longtemps délaissé par la recherche. Cette histoire littéraire s’attaque « aux productions pour insomniaques et ferroviaires » bref, pour aller droit au but, à des livres rarement reconnus pour leur valeur littéraire, et bien plus souvent dénigrés face aux productions issues de la culture présentée comme légitime. Aux origines de la pop culture est un voyage fascinant.

Cette enquête est, disons-le tout de suite, absolument jouissive. Reposant essentiellement sur les archives du Fleuve Noir et les Presses de la Cité, elle fait le tour en 5 chapitres d’un pan de notre mémoire culturelle populaire. À travers elle, c’est toute une façon de représenter le monde, mais aussi une véritable plongée au cœur d’une histoire des mentalités, qui accompagne les transformations profondes de la société française. La chronologie couvre les Trente Glorieuses pour s’arrêter au début des années 1990.

Après avoir rappelé les noms d’auteurs centraux comme Frédéric Dard, Georges Simenon, Paul Kenny ou encore Gérard de Villiers, l’introduction permet de mesurer l’ampleur de la tâche à venir. Bien plus qu’une simple histoire de l’édition, avec ses aspects les plus techniques, comme les questions de marché, de production, de public à toucher ou de publicité, c’est bien, à travers l’édition populaire, que se forge, voire que se reconstruit, une identité nationale de la France après les traumatismes de la défaite de 1940, de la collaboration qui s’ensuivit, et de la Libération.

Le boom éditorial de l’après-guerre

À travers une trentaine de pages particulièrement denses, les auteurs entament leur enquête en s’attaquant aux questions les plus techniques. Après l’effervescence de la Libération, qui voit la publication de fictions littéralement exploser à travers la France, avec des acteurs toujours plus nombreux, c’est une mue profonde qui touche l’édition bon marché. La question de l’épuration, car plusieurs acteurs se sont compromis avec l’ennemi durant la guerre, fait rapidement place à des questions plus techniques. Toute la question est de savoir si ces livres doivent rester l’apanage des circuits de distribution classiques ou alors, comme le défendent certains acteurs, s’il faut suivre les lecteurs dans les kiosques, mais aussi les bureaux de tabac, les Monoprix ou encore les quais de gare comme le constate Pierre de Ray, vice-président de la fédération française des syndicats de libraires, en 1959.

Cette question de la distribution est importante, mais elle ne doit pas cacher les bouleversements culturels induits par ces productions culturelles. On a pu parler un temps d’américanisation des genres. Les troupes ayant libéré le territoire auraient en quelque sorte imposé leurs codes culturels. Cette soif d’Amérique se retrouve dans le développement de romans faussement américains, écrits en France sous des alias anglo-saxons tels John Amila, Terry Stewart ou encore Andrew Buxton. Ce phénomène se retrouve aussi chez les chanteurs populaires, à l’image d’Eddy Mitchell ou Johnny Hallyday. Aux origines de la pop culture mérite d’être lu avec son lot de musiques d’époque !

Les auteurs font de la période 1945-1963 un moment charnière. C’est là que naît un véritable empire grand public, incarné par Sven Nielsen et Armand de Caro, piliers de l’édition populaire avec les Presses de la Cité et le Fleuve Noir, dont la fusion sera actée en 1963. Nielsen, redoutable homme d’affaires, parvient à s’entourer de pointures, à l’image de Georges Simenon, auteur essentiel de romans policiers qui quitte Gallimard pour des raisons financières. L’une des clés de la réussite de cette production est alors le développement de collections, comme « Série Noire ». L’idée centrale est de produire toujours plus. Les lecteurs appréhendent la lecture tel un mode de consommation comme un autre. Il faut lire et passer à un autre titre. C’est donc une véritable course à la production qui s’engage entre les différents acteurs. Les auteurs démontrent avec brio comment se nouent des réflexions autour de la capacité des éditeurs à débaucher toujours plus de nouvelles plumes, grâce à des cadeaux, à des intéressements financiers. Il faut se rendre compte qu’au milieu des années 1950, près de 160 millions d’exemplaires sont produits annuellement et un pourcentage sur les ventes peut s’avérer particulièrement rémunérateur. C’est le triomphe d’un modèle financier et industriel incarné par les Presses de la Cité. De nombreux documents illustrent cette partie, et les différentes notes, extraits d’échanges, conventions de fusion sont autant de moments passionnant à découvrir.

Quoique parfois un peu ardue, ce premier chapitre est néanmoins nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les réflexions autour de la promotion des tourniquets, permettant d’apporter les livres un petit peu partout, des questions autour de la production, des bénéfices à tirer sont autant de jalons qu’il faut mettre en place avant de pouvoir poursuivre la réflexion. Ces nouveaux romanciers forment un groupe extrêmement hétérogène. Plusieurs cumulent les métiers et certains profitent de la situation pour faire oublier un passé peu glorieux. Ainsi Eugène Maréchal, journaliste et éditeur d’extrême droite, finit tout de même par devenir directeur littéraire aux éditions Fleuve Noir, malgré son passé sulfureux. Il en est de même pour Yvan Dailly, ou encore René Bonnefoy, ancien secrétaire de l’information sous Vichy, ou encore François Mazeline, qui a scénarisé en 1942 le film « Les corrupteurs », court-métrage antijuif et antiaméricain. Ce travail de recherche permet décidément de découvrir des perles.

Les nouvelles rationalités de l’écriture populaire

La clé de lecture essentielle à comprendre ici est très bien explicitée par les auteurs. Le lecteur, qui consomme toujours plus, est fidèle à une collection et non nécessairement à un style ou à un auteur particulier. Le format standardisé impose donc aux auteurs un contrat particulier. Plus que d’une liberté dans l’écriture, il faut répondre à un cahier des charges définies et surtout à une capacité de production hors du commun. Dans un premier temps le propos s’intéresse en profondeur à la question d’être auteur au Fleuve Noir. Pour pouvoir nourrir les collections, il faut s’attacher des auteurs, les rendre fidèles. Ceci peut passer par un paiement en droits d’auteurs proportionnels aux tirages, ou par le développement de cadeaux. Mais du côté des auteurs encore faut-il être capable de suivre le rythme. Un écrivain comme Paul Kenny signe un contrat d’exclusivité pour 6 titres par an. Frédéric Dard, promet 5 titres par an pour son San Antonio. Cette pratique du Fleuve Noir est en réalité généralisée, comme l’illustre parfaitement Aux origines de la pop culture. Cependant cette maison d’édition a systématisé ce principe, l’a rationalisé.

C’est dans ce contexte que se développe l’intérêt pour l’espionnage, en pleine confrontation Est-Ouest. Jean Bruce quitte en 1953 le Fleuve Noir pour les Presses de la Cité. Il laisse alors une béance ; fini les OSS 117 pour la maison d’édition, et François Richard, directeur littéraire de Fleuve Noir, s’engage dès lors à la recherche d’un remplaçant. C’est ainsi que va naître Francis Coplan crée par Paul Kenny, en accord avec les éditeurs. Le comité de lecture au Fleuve Noir a donc un rôle assez surprenant. Il ne s’agit pas tant de chercher les meilleurs auteurs, mais de chercher ceux qui sont capables de respecter les codes des différentes collections. La création est rationalisée, industrialisée, au plus près des attentes d’un public. Cette standardisation va jusqu’à toucher le format du roman. Il est précisé qu’il doit faire par exemple 224 pages dans les années 1960, ou 330 000 signes dans les années 1980. De passionnantes réflexions sont développées sur le placement de produits, afin de rentabiliser encore davantage les ventes.

Ce véritable travail à la chaîne que certains ont pu appeler de forçat, questionne les libertés laissées aux auteurs. Mais, comme le montre les deux historiens, ces contraintes permettent aussi à certains auteurs de jouir, au-delà d’une autonomie financière, d’une certaine aisance. C’est ainsi que Paul Kenny, cité plutôt, au plus fort de son succès, se partagea l’équivalent d’un demi-million d’euros par an, avec ses coauteurs.

Pour tenir le rythme tout est réglé jusque dans les moindres détails : plage horaire dédiée, sur des moments de 8 à 10 heures, cloisonnement du travail de relecture et de correction, pour lequel les épouses peuvent être conviées mais aussi neutralisation des effets de style, nécessité d’une écriture directe, quitte à s’éloigner des velléités plus littéraires.

C’est ainsi que petit à petit, alors que jusqu’alors les romans de genre, policier, espionnage, étaient condamnés à la marge, s’affirme la posture des écrivains populaires face à celle des écrivains plus reconnus. Les romanciers populaires sont sollicités par des interviews, par des magazines, et gagnent petit à petit en exposition médiatique. Cet âge d’or dure jusqu’au début des années 1970. Il s’agit là d’un véritable tournant. Cette écriture populaire standardisée est petit à petit grignotée par les bouleversements en cours. Phénomène perceptible dès la fin des années 60, les ventes commencent à décliner, dans un premier temps faiblement, puis de façon tout à fait certaine. Pour les auteurs, surtout les moins reconnus, le risque est de perdre des rentrées d’argent. Il faut donc produire toujours plus pour garder un train de vie à peu près correct. Mais la fin des Trente Glorieuses ouvre une nouvelle façon d’appréhender les imaginaires populaires.

Exotismes et consommations : les imaginaires des Trente Glorieuses

De part mes centres d’intérêt, cette partie est sans doute celle qui m’a le plus passionné. Les deux précédents étaient nécessaires, mais le caractère technique pourrait rebuter certaines personnes. Sachez que le meilleur reste à venir.

Pourquoi ces œuvres, par ailleurs critiquées par la culture dite légitime, ont trouvé un tel succès ? Sont-elles simplement le reflet d’une américanisation de la société française ? Pour les auteurs quelques traits saillants s’imposent. Tout d’abord le succès de ces collections s’explique par la résonance avec les préoccupations de l’époque. Comme le rappelle Loïc Artiaga et Matthieu Letourneux, déjà au XIXe siècle, le roman criminel avait véhiculé un discours sur la société en général, et plus ponctuellement sur ses marges. Les succès des romans de science-fiction dans les années 50 et 60, ou du roman d’espionnage, peuvent aussi se comprendre dans un contexte culturel favorable au discours sur la modernité, mais aussi dans un contexte géopolitique marqué par la course aux armements et l’espionnage.

La seconde guerre mondiale a profondément fracturé l’identité française. La collaboration a été un moment extrêmement douloureux. D’une certaine façon l’influence américaine a répondu à la nécessité de remplir des vides, et les Presses de la Cité comme le Fleuve Noir ont su surfer sur cette lame de fond. Les éditeurs français ont repris les formats du hardback (couvertures en dur) et du paperback (taille du livre standardisée), ont copié les couvertures américaines des Pulps. Par la répétition, par la standardisation, le caractère collectif de ces imaginaires populaires a creusé un sillon qu’il les fait entrer dans tous les foyers, d’une façon ou d’une autre.

L’univers décrit dans ses romans épouse les nouveaux modes de consommation et s’appuie sur un imaginaire très américanisé. Voiture puissante, club de jazz, pin-up, cigarette blonde et whisky sont autant de marqueurs que l’on retrouve dans ces romans mais, petit à petit, un transfert culturel s’opère, admirablement étudié par les deux auteurs. En résonance avec le placement de marques, telles les « gauloises » qui remplacent petit à petit les cigarettes blondes, les petites frappes à la française, les notaires, des décors plus parisiens, s’imposent petit à petit, là où auparavant l’image du détective privé et des rues crasseuses des villes américaines constituaient les bases des histoires.

Ainsi se diffuse ainsi l’idée d’un modèle français, dépassant, voir sublimant les premières productions américanisées. C’est un discours sur la modernité, mais aussi sur le redressement de la France. Dans un contexte global où la bombe H fait son apparition, la science-fiction impose petit à petit ses codes aux imaginaires, notamment à travers la collection anticipation du Fleuve Noir. Toute une mythologie d’une élite technocratique se retrouve, élite qui vise à tirer le meilleur de l’humanité. Sont cités entre autres les écrits de Jean Gaston Vende « La Foudre anti-D » de 1956, ou encore la création d’élites « synthéticiennes » destinées à nous gouverner, dans le roman « Terre… siècle 24 » publié en 1959 par B.R. Bruss.

L’imaginaire embrasse la mise en place d’organisations internationales créées après la guerre de l’ONU à l’OTAN en passant par la CEE, à travers les idées de grandes organisations supranationales destinées à gouverner le monde, à l’image de la « grande confédération occidentale » que l’on rentre dans les écrits de M.A. Rayjean dans le roman « Puissance : facteur 3 » publié en 1961.

Et c’est encore plus à travers le roman d’espionnage que l’on peut essayer de mesurer la façon dont la place de la France se redessine au cœur des années 1960. SDECE de Coplan, ONI du commandeur, CIA de Face d’Ange sont autant de marqueurs du succès de ces univers d’espionnage. Si l’on retrouve très clairement des références aux événements en cours, les écrivains utilisent surtout l’image de personnes particulièrement bien informées pour valider leurs écrits. Les deux historiens citent ainsi plusieurs reprises les approches de Paul Kenny qui hésiterait à délivrer telle ou telle information, alimentant. Mais ce roman d’espionnage valide aussi la suprématie des États-Unis comme leader du bloc occidental, là où la France essaie de chercher une place après la décolonisation. De la même façon ces romans véhiculent encore des stéréotypes racistes, hérités de la période coloniale.

Ainsi se décline des portraits absolument passionnants, sur la crise de la masculinité, sur la consommation, sur la place des femmes, sur la redéfinition de la France, sur la capacité du roman à servir d’exutoire. Pour certains, écrire, permet de dépasser la honte de la guerre d’Indochine, de la défaite. Cette France des Trente Glorieuses impose une nouvelle forme de masculinité, incarnée par l’espion, dont certains auteurs prennent les atours. Tel fut le cas de Paul Kenny qui était très fier de mettre en avant ses nombreuses lettres de fans, certaines sont proposées ici dans le livre, et toujours prompt à poser pour une de photo dédicacée, en essayant de singer les postures d’un James Bond.

French transmedia

Premier élément intéressant, les deux historiens rappellent que la notion même de transmédia, c’est-à-dire la diffusion d’œuvres en utilisant différents supports, bien au-delà des simples romans, est ancienne. Dès les années 1930, Simenon, est adapté au cinéma et à la radio. De façon plus globale, toute l’Europe est touchée par ce phénomène, à l’image du développement des romans-photos produits en Italie ou des Krimi Allemands, ces polars déclinés en différents supports.

Les années 1960 marquent pour la France un tournant important. Alors que petit à petit, au Fleuve Noir par exemple, dans la collection « anticipation », des auteurs étrangers sont traduits, à l’image d’Isaac Asimov, la France parvient à exporter ses héros, tout un imaginaire de la francité à travers l’Europe. Les Italiens sont par exemple particulièrement friands de ces histoires, mais c’est aussi le cas des Espagnols, des Allemands, ou encore des Grecs. Les romans de Paul Kenny trouvent un public bien au-delà des frontières françaises, de même que ceux de Frédéric Dard. Ces histoires populaires françaises constituent donc une part non négligeable d’un soft power à la française au cœur des 30 glorieuses. On remarquera avec intérêt la reprise, dans les adaptations italiennes, de la figure de Jean-Paul Belmondo, pour les couvertures, dans l’adaptation des aventures de San Antonio. Jean-Paul Belmondo était en effet d’origine piémontaise et sicilienne, ce qui constitue alors une fierté.

Des adaptations fleurissent jusqu’au début des années 70, certaines sous forme de bande dessinée, d’autres de romans-photos, d’autres encore au cinéma. La notion même de « téléroman » est intéressante à aborder. Les éditions Solar par exemple adaptent ainsi la série britannique « Chapeau melon et bottes de cuir », tandis que Télé-Poche trouve un succès non négligeable avec cette approche de novélisation des séries télévisées. Ainsi, par petites touches, se développe une culture médiatique globale, se nourrissant de fictions de grande consommation, et touchant tous les genres. En France, si OSS 117 attire environ 2 millions de spectateurs, que c’est trois fois moins que les meilleurs James Bond à la même époque, il n’en reste pas moins que c’est une forme de reconnaissance. Le commissaire Maigret régulièrement réédité, est particulièrement apprécié Royaume-Uni. Les romanciers sont pour certains considérés comme des stars, et d’ailleurs ils sont, c’est assez surprenant de le découvrir, interviewés par des vedettes d’époque. Ainsi on découvre avec intérêt les questions de Brigitte Bardot à Serge Laforest, questions qui ont été rédigées par les services de presse, mais l’association des deux personnages montre la place prise, et la forme de légitimation de ce qui était naguère de la sous-culture.

La fin de la littérature populaire

Avec la crise des années 1970, les années 1980 marquent le chant du cygne de ce genre. Fleuve Noir connaît ses premiers revers importants, et les ventes ne cessent de décroître. Les écrivains à succès ont du mal à se renouveler dans une France post 68. Alors même que la science-fiction connaît un tournant majeur, porté par la contre-culture, les romans de pop culture paraissent de plus en plus, par leurs caractéristiques héritées des années 50 et 60, comme appartenant à une frange conservatrice. Des pages lumineuses analysent la guerre entre les « gauchistes » et les « modernistes » opposés aux écrivains de droite, pour certains quasiment fascistes. Libération entre en guerre contre le Fleuve Noir, à grands coups d’anathèmes. Les années 1980 semblent sonner le glas de tout un univers. Alors que petit à petit les Presses de la Cité parviennent à diffuser la collection livre d’or de la science-fiction ou Futurama, des auteurs à succès issus du monde anglo-saxon, par exemple Marion Z Bradley, John Brunner ou encore Norman Spinrad, c’est bien la montée en puissance du livre de poche, soutenu par la nouvelle puissance de frappe France-Loisirs qui achève d’affaiblir un genre en déclin.

Gérard de Villiers devient alors une figure centrale avec sa série SAS. Toujours plus limite, toujours plus violente, toujours plus sexuelle, sont les ingrédients d’un cocktail de survie, allant même parfois jusqu’à la pornographie. En réalité les modèles populaires d’après-guerre s’éteignent les uns après les autres, et les quelques tentatives à base de plus de gore ou de plus de pornographie sont de relatifs échecs, à l’image des collections « Hard 2004 » ou « section très spéciale ».

Comme une ultime tentative de survivre, certains auteurs, à l’image de Claude Ranc, basculent dans une forme de radicalisme. Certains textes cités dans le livre, tirés des romans, sont particulièrement violents et racistes. Ce baroud d’honneur n’y fait rien, et l’on passe selon les auteurs d’une culture populaire à une culture moyenne, plus mondialisée, plus connectée aux différentes sources de divertissement, mais aussi plus fragmentée. La hiérarchie se dessine dans le roman policier, dans la science-fiction, avec le développement d’œuvres grand publique, de classiques, ou de produits de niche.

Conclusion : Buffy contre Coplan

Au moment de conclure ce passionnant voyage, les historiens établissent un bilan particulièrement stimulant pour la suite. Les mutations de la culture populaire des années 90 sont assez peu abordées. Stephen King et Daniel Steel, Buffy contre les vampires, Conan et Star Trek, la novélisation des jeux vidéo à l’image de Doom, StarCraft, Warcraft, mais aussi le développement de la culture japonaise en France, ici à peine abordée, sont autant de marqueurs vers une nouvelle forme de pop culture. Dans un univers beaucoup plus mondialisé, on passe un consommateur geek, un système, dans lequel il n’y a plus de distinction entre les films des séries, les livres, les bandes dessinées et les produits dérivés. Le transmédia est devenu la règle absolue et les anciens de la vieille garde s’éteignent.

C’est donc un livre absolument fascinant, déterminant, pour comprendre tout un pan de notre histoire culturelle, que Loïc Artiaga et Mathieu Letourneux nous proposent. À déguster sans modération pour combler les vides de ce champ de recherche si stimulant, en attendant d’autres études, par exemple sur les séries « Gerfaut » ou sur l’explosion de l’univers geek depuis les années 80. Mais ceci est une autre histoire.