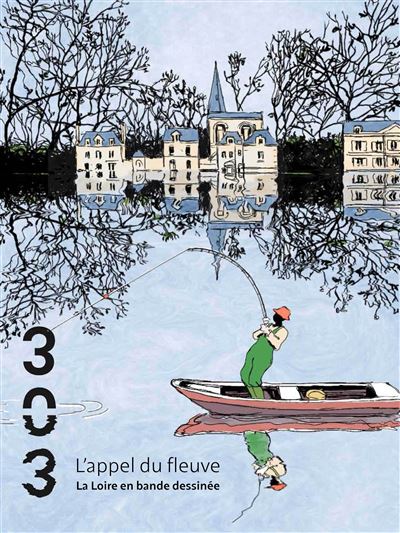

Comme le précise dans sa préface Gwen de Bonneval, le numéro spécial 185, « L’appel du fleuve » est le troisième numéro de la série, qui existe depuis 1984, consacré entièrement à la BD. Évidemment, la Loire est indéfectiblement liée à l’association et à la revue qui, dès sa création, a pour but de révéler les richesses patrimoniales et la création artistique en Pays de Loire[1]. Le projet artistique de ce numéro est assez simple : offrir à 23 artistes ligériens la possibilité d’exprimer ce que représente la Loire pour eux qui l’habitent depuis longtemps ou plus récemment. Pour Gwen de Bonneval, directeur éditorial de la revue et auteur de BD, « habiter un lieu c’est […] ressentir cette gravité qui permet l’appartenance. Faire partie du monde, c’est ressentir pleinement dans notre quotidien les nécessaires interdépendances. Tenter de choisir ses liens sans s’aliéner […] paraît être l’un des plus beaux buts de l’existence. Et c’est une forme de luxe que de réussir à habiter un lieu qui nous convient, qu’on l’ait choisi ou que l’on s’y soit adapté ». Parler de la Loire pour les 23 auteurs-illustrateurs sélectionnés est bien une question d’habitabilité, d’affect, de « sentiment de nature » écrivait Élisée Reclus.

Dans une introduction assez maladroite, Maël Rannou, auteur de nombreux articles sur la BD, tente une approche de la définition de « paysage » dans la bande dessinée. Il semble en faire un personnage essentiel de certaines « mises en scène ». Le paysage n’est pas que le décor bien encré et bien peint de multiples histoires. Le paysage interagit avec les personnages, donne l’essence même de l’histoire, en est, ici, souvent le héros. C’est le cas dans les 23 histoires qui nous sont offertes dans ce recueil. D’ailleurs s’agit-il, comme l’indique le titre de l’introduction d’histoire(s) d’UN paysage. La Loire est changeante, la Loire est multiple. Nous en voulons pour preuve le récit de Jérôme Mulot, Le partage des eaux (p.189-196). Sans couleurs, sans force de personnages, simplement par un trait noir extrêmement fin et à peine perceptible, l’auteur nous rend témoin de sa balade matinale à Trentemoult, en bord de Loire, face à Nantes. La succession de cases est une succession de paysages divers. Ce que nous donne à voir Jérôme Mulot, ainsi que la majorité de ses collègues dessinateurs, ce n’est pas une contemplation béate et immobile mais bien davantage un itinéraire, une visite, une traversée de paysages. Le point de vue est à la fois objectif par ses aspects physiques et subjectif par ses aspects affectifs, interrogatifs, anticipatifs.

De ces 23 histoires se dégagent, selon nous, au moins trois illustrations de ce qui peut aujourd’hui définir le « paysage d’un fleuve ». D’abord, il y a ce que nous avons décrit précédemment comme étant un « réseau de paysages ». Qu’on le prenne spatialement, depuis sa source jusqu’à son embouchure (1024 km de Benjamin Bachelier) ou historiquement comme le fil qui trace notre vie (Boules d’eau d’Olivier Josso Hamel), la Loire produit différents paysages, toujours en relation avec les générations d’humains qui ont tenté de l’apprivoiser (Bascules de Gwen de Bonneval) ou de s’adapter. Les activités humaines ont façonné et continuent de façonner les bords de Loire (La marche du fleuve d’Anna Conzatti et Fabien Vehlmann).

Ensuite, c’est à la notion de droit du paysage qu’il est fait allusion lorsque sont évoquées les questions de biodiversité et de pollutions industrielles. Dans Une fabuleuse épopée, Mathieu Demore et Anne-Sophie Dumeigne racontent l’extraordinaire voyage des anguilles argentées de la Loire qui vont se reproduire jusque dans la mer des Sargasses pour voire réapparaître leurs alevins (civelles) dans les eaux de la Loire. C’est le combat de l’association ligérienne « Loire-Sentinelle » qui est mis en images par Pauline Hébert. L’autrice raconte une conférence pédagogique à laquelle elle a participé et montre la nécessité d’agir contre les nanoplastiques qui menacent la biodiversité des eaux de la Loire. Dans Des fraises sur la Lune, Vincent Sorel imagine un scénario catastrophe dans lequel la Loire aurait succombé à toutes les pollutions, y compris et surtout aux pollutions industrielles formidablement dépeintes par Ariane Hugues et Sébastien Rochard dans Total Combat.

Enfin, c’est l’adaptation de l’homme face à un fleuve « facétieux » et notamment face aux nombreuses crues qui nous est proposé à travers plusieurs récits. La Loire, « dernier fleuve sauvage », a été l’objet de nombreux aménagements humains depuis le Moyen âge. La construction des ballastes ou levées au XVIIe siècle a tenté de protéger la circulation en bord de Loire. Les hommes ont également aménagé leurs constructions. Dans Le Cygne Noir, Benjamin Adam aborde l’éventualité « improbable » d’une crue qui envahirait toute la ville de Nantes. Or cette improbabilité est réfutable au regard de l’Histoire, ne serait-ce que rappeler celle de 1856, crue centenaire, qui plongea plusieurs villes de Loire (Tours, Orléans) sous les eaux. Pascal Rabaté nous offre, à ce sujet, une histoire dont il a le secret, celle du village de Béhuard, dans le Maine-et-Loire. Béhuard. Sauf en temps de crue, le village se visite à pied est le récit d’une résilience. Face à une énième montée des eaux, ça ironise, ça « jeu-de-motise » dans le village où le facteur continue à distribuer le courrier en pédalo et où l’on pêche le brochet dans sa cuisine.

Telle une suite de paysages, la Loire est un état d’âme. C’est à Tangui Jossic, dans Dans mes eaux, que nous aimerions donner le mot de la fin : « Je suis la Loire. Je suis le miroir de vos existences et dans mon flux incessant, vos souvenirs resteront ancrés… »

[1] Le titre de la revue fait référence aux cinq départements de la région : Mayenne (53) + Sarthe (72) + Vendée (85) + Maine et Loire (49) + Loire-Atlantique (44) = 303