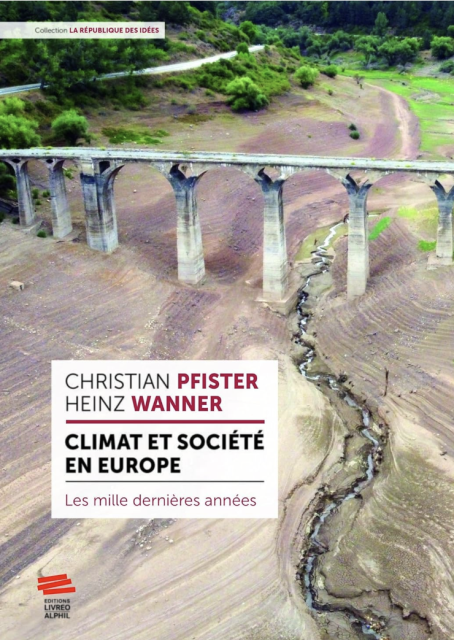

Il s’agit de la traduction française d’un ouvrage publié en 2021 en allemand et en anglais. L’ouvrage est massif (600 pages accompagnées d’illustrations, de graphiques et de tableaux en couleur, et de plusieurs encarts). Le livre s’appuie également sur une bibliographie très fournie et récente, un appareil de notes très dense, un index une liste des figures, et des annexes qui renvoient à un site en ligne.

Deux scientifiques pour écrire une somme sur le climat européen de longue durée

Climat et société en Europe. Les mille dernières années est un livre écrit à deux mains : un historien (Christian Pfister) et un climatologue (Heinz Wanner) associent leurs expertises pour écrire une histoire complexe de la longue durée des transformations climatiques qu’a connu l’Europe depuis l’an mil. Ce livre apporte une mise à jour des travaux qui ont occupé les réflexions d’une partie des Annales (en particulier Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l’an mil). Mais il accompagne aussi d’autres historiens majeurs : Hubert Lamb (Climate, History and the Modern World, 1982), Brian Fagan (The Little Ice Age : How Climate Made History, 1300-1850, 2002), John Brooke (Climate Change and the Course of Global History, 2014), Thomas Labbé (Les catastrophes naturelles au Moyen Age, 2017), The Palgrave Handbook of Climate History (2018).

Le premier chapitre porte sur l’historiographie et retrace l’aventure de la paléoclimatologie avec les figures fondatrice des Hubert H. Lamb, Eduard Brückner et Emmanuel Le Roy Ladurie. La suite du chapitre est plus « scientiste » : elle décrit le système climatique, les modèles de la circulation et des échanges d’énergie sur la planète (les cellules de Hadley, les cellules de Ferrel), l’influence des radiations solaires, les « facteurs de forçage » qui font évoluer le climat sur plusieurs échelles de temps, l’organisation des courants océaniques. Elle démontre l’importance de l’interdisciplinarité pour écrire ce genre d’histoire.

Une pensée constructiviste

Le travail publié ici est le résultat d’une pensée constructiviste qui accumule des statistiques et transforme en données quantitatives des observations prélevées dans des sources narratives pour produire une chronologie et un récit explicatif particulièrement clair.

Christian Pfister a épluché des sources historiques diverses, allant des chroniques aux documents comptables, aux journaux de bord et aux peintures et gravures artistiques, pour recueillir toutes les évocations liées au climat et à la météo (en différenciant bien sûr les deux choses). Il a donc relevé des dates : celles du début des vendanges, des premières floraisons des arbres fruitiers, du début et de la fin des moissons, des premiers et des derniers gels… mais aussi des chiffres (des récoltes, des prix des ressources alimentaires, des températures, des hauteurs de crue, de la mortalité lors des disettes, des épidémies), des durées (de la période hivernale, des pluies ininterrompues, des sécheresses, des feux de forêts…) et des observations ponctuelles (sur les rivières gelées, sur la présence menaçante des loups près des villes, sur les dérèglements saisonniers, sur le recul des glaciers… Ces données forment des séries qui sont ensuite transformées en données : les « indices de Pfister » sont un instrument de reconstruction des valeurs (approximatives, mais fiables) des températures et des précipitations à partir de documents historiques. Ces indices, inscrits dans une grille indicielle allant de -3 à +3, sont aujourd’hui une référence pour l’homogénéisation méthodologique européenne.

Ce travail de fourmi est celui d’une vie. La grande qualité de Climat et société en Europe est qu’il s’agit de la synthèse des travaux de cette vie. C’est l’assemblage final des nombreux travaux des deux auteurs depuis plusieurs décennies. L’énumération des livres et articles de Christian Pfister et de Heinz Wanner occupe d’ailleurs 4 pages entières de la bibliographie à la fin du livre. Le résultat est une chronologie et un récit méta-historique très rigoureux.

Une chronologie générale (p. 52)

Les auteurs définissent ainsi leur propre périodisation :

- Le Moyen Age central, un climat chaud = 1000-1300

- Le Petit Age Glaciaire Boréal = 1300-1900

- Le Court Vingtième Siècle = 1900-1987

- La Période de Réchauffement Récent = 1987-2020

Un plan difficile à suivre

Il faut reconnaître un défi de cette aventure : écrire un livre de synthèse à deux, en se donnant pour exigence l’interdisciplinarité, amène à construire un plan fait de va-et-vient et de basculements thématiques difficiles à suivre.

Ainsi, le chapitre 1 (« Le basculement vers un réchauffement accéléré ») évoque le journal d’un vigneron alsacien racontant la situation exceptionnelle de l’été 1540 et les conséquences désastreuses de la sécheresse sur les vendanges à venir. Le dernier chapitre, intitulé « D’un réchauffement lent à un réchauffement rapide », évoque les sécheresses récentes, liées à l’utilisation déraisonnée des énergies fossiles depuis 1950.

Entre les deux, se trouvent mêlés des chapitres sur l’Holocène et la vie d’Otzi, un chasseur préhistorique dont la momie a été découverte dans un glacier (disparu) des Alpe italiennes en 1991 ; un autre sur l’éruption du volcan Tambora en 1815. Pourquoi le Tambora et pas le Samalas en 1257 ou le Pinatubo en 1991 ?

Suivent ensuite une courte synthèse (20 pages) de 1000 ans sur les évolutions du climat européen : « Le climat de l’Europe présent et passé ». Mais ces quelques pages sont-elles vraiment utiles, si on lit le chapitre 10 intitulé « Le climat européen au cours du dernier millénaire » ?

De la même manière, le chapitre 9 est intitulé « Le temps, le climat et le monde humain ». On imagine alors une thématique d’ensemble liée à l’histoire des sociétés humaines dans leur vulnérabilité face aux intempéries et au climat de longue durée avant le XIXe siècle. Mais ce long chapitre (69 pages) mêle beaucoup de choses : la question de l’origine de l’énergie (organique, puis fossile) ; les évolutions démographiques en lien avec la production de nourriture ; les innovations du Moyen Age central (déforestation, charrue lourde, assolement triennal) ; les difficultés quotidiennes du XIVe au Beau XVIe siècle. Ceci pourrait suffire. Pourtant, le chapitre continue avec l’invention de la quarantaine, la modernisation de l’agriculture au XVIIIe siècle. Il continue ensuite avec un long développement sur les famines de l’époque médiévale et moderne qui aurait pu faire l’objet d’un chapitre à lui seul (22 pages). Ici se lit le problème de la longue durée : comment parler de tout sans rien sacrifier en un seul chapitre ?

Une grande variété de thématiques abordées

L’ouvrage aborde des thèmes très divers et les chapitres, sans se répéter, se complètent évidemment. Les reprises, les résumés, les rappels d’autres parties du livre sont fréquents. Cependant, il est possible de sélectionner les chapitres en fonction de ce que l’on cherche.

Le chapitre 1

Le chapitre 1 sert de longue introduction (37 pages). Il démontre tout l’intérêt d’une recherche sur l’histoire du climat quand elle est écrite, chose rare, par deux spécialistes complémentaires : l’un des sciences humaines (l’historien), l’autre des sciences naturelles (le climatologue). Les sources, les méthodes, les résultats obtenus, ne sont pas les mêmes, et pourtant, les points communs sont nombreux.

Le chapitre 2

Le chapitre 2 évoque le corps momifié d’Otzi et ce qu’il nous apprend de la vie préhistorique dans les Alpes. Mais la momie est aussi un prétexte pour évoquer la fonte des glaciers qui ont conduit à la découverte du corps libéré de son cercueil de glace en 1991.

Le chapitre 3

Le chapitre 3 traite des changements climatiques dans l’hémisphère nord après l’éruption du Tambora en 1815, provoquant « l’année sans été ». Il doit être mis en relation avec l’ouvrage de Gillen d’Arcy Wood.

Les chapitres 4-5

Les chapitres suivants forment un ensemble : l’énumération des sources de la nature et de la société utilisées pour observer les transformations du climat depuis le cœur de l’époque médiéval. Le chapitre 4 est un chapitre d’historien : il liste les sources écrites. Ces sources sont des sources narratives (chroniques, annales), des livres de raison, des journaux météorologiques, des almanachs, des traités scientifiques, des journaux de bord tenus par les capitaines des navires. Depuis le XVIIIe siècle, des données chiffrées ont commencé à être enregistrées en Europe (température selon les saisons, pressions barométriques, pluviométrie, épaisseur de neige tombée en hiver…).

Le chapitre 5 complète le précédent en listant cette fois les sources non écrites (les « archives de la nature ») qui permettent de reconstruire le climat du passé : les « proxies » (dendrochronologie, palynologie, carottage des glaces, datation au radiocarbone, sédiments marins, stalagmites, limites des arbres au bord des glaciers de montagne…).

Les chapitres 6-7-8

Les 3 chapitres suivants forment un autre ensemble : une vue d’ensemble de mille ans appuyée sur toutes les sources présentées dans les 2 chapitres précédents. Les chapitres 7 et 8 sont beaucoup plus développés. Ils présentent précisément les conditions météorologiques les conditions météorologiques des 1000 dernières années, en les organisant par siècle et ensuite par saison. Pour chaque sous-section, les années les plus notables sont décrites. C’est assurément le cœur de l’ouvrage (228 pages). Le lecteur peut donc trouver très facilement une description détaillée des conditions climatiques à un moment précis tel que le printemps et l’été 1473 ou 1540 (les deux années les plus chaudes et les plus sèches du 2e millénaire), sur l’hiver 1216 (l’année la plus froide du 2e millénaire), sur l’hiver 1695, l’hiver 1709…

Le chapitre 9

Le chapitre 9 aborde l’histoire humaine intégrée dans un cadre de variabilité climatique. Il commence par établir le rapport entre le développement des sociétés et la quantité d’énergie disponible (en différenciant l’énergie organique jusqu’au XIXe siècle, puis l’énergie fossile à partir de l’ère industrielle). Il s’agit d’une longue histoire de l’évolution des sociétés (urbanisation, croissance de la production agricole, croissance démographique, impact des épidémies de peste et des famines).

Le chapitre 10

Le chapitre 10 est une synthèse qui complète le chapitre 6 en proposant une reconstruction saisonnière des températures depuis le XIIe siècle. Il donne une vision renouvelée et quantitative de la transition entre le Moyen Age Central et le Petit Age Glaciaire Boréal.

Le chapitre 11

Le chapitre 11 est très dense. Il commence par l’histoire de la découverte des gaz à effet de serre, puis les débats sur l’impact des GES dans le réchauffement climatique ainsi que le développement du climatoscepticisme. Cette approche historique des débats du XXe siècle revient sur les campagnes des FTN énergétiques (pétrolières) pour répandre l’idée que l’Homme n’est pas responsable du réchauffement, et sur les difficultés du GIEC.

Les deux dernières sous-parties de ce chapitre, « Le passage soudain à un réchauffement rapide » et « Le retour de la vulnérabilité » sont lumineuses, particulièrement claires. Elles servent à la fois de conclusion et d’avertissement pour les années à venir.

Des encarts de quelques pages qui apportent des éclairages historiques

A ces descriptions, il faut ajouter des encarts historiques sur différents thèmes qui éclairent davantage cette longue histoire du climat :

- les voyages des Vikings vers l’Islande et l’Amérique (p. 214-219)

- la crue millénaire du Rhin en juillet 1342 (p. 247-248)

- la présence des loups à Paris en 1438 (p. 258-259)

- la Peste noire de 1348 (p. 367-369)

- la sécheresse de 1540 (p. 277-279)

- le refroidissement généralisé du XVe-XVIe siècle et la chasse aux sorcières en Allemagne (p. 371-375 et 380-384)

- le destin de l’Invincible Armada en 1588 (p. 281-283)

- l’incendie de la ville suédoise de Sundsvall en 1888 (p. 297)

- l’hiver 1963 (p. 331-332)

Conclusion : un ouvrage très pratique si on sait où chercher

L’ouvrage est très riche et permet à tous les lecteurs de trouver des réponses claires sur un événement climatique particulier qui s’est produit au cours du dernier millénaire. Rien n’a échappé aux auteurs! Cependant, le plan est fait de renvois et de répétitions qui rendent difficile sa lecture.

Pour aider les lecteurs, je propose une sélection de passages utiles, en particulier pour les enseignants qui souhaitent se servir de cette vaste synthèse pour préparer leurs cours :

- Une approche scientifique du système climatique et des facteurs de forçage : chapitre 1.4 (p. 28-48)

- Les interprétations culturelles et religieuses des variations climatiques : chapitre 4.1 – 4.4.2 (p. 105-125)

- Les interprétations scientifiques du temps météorologique aux époques médiévales et modernes : chapitre 4.4.3 – 4.6.1 (p. 126-144)

- Les interprétations scientifiques du climat à l’époque contemporaine : chapitre 11.1 (p. 443-456)

- La momie d’Otzi : encart 2A et chapitre 2.3 (p. 57-61)

- Le climat de l’Holocène depuis 11700 ans : encart 2B, chapitre 2.4 (p. 62-73) et chapitre 11.4 (p. 474-486)

- Les variations climatiques et les défrichements / l’urbanisation / l’innovation agraire / la croissance démographique de l’an mil à 1300 : chapitre 9.2 – 9.3 (p. 347-365)

- Les variations climatiques et les famines : chapitre 9.7 (p. 390-409)

- Les variations climatiques et la chasse aux sorcières : encart 9B (p. 371-375) et encart 9C (p. 380-384)

- Les conséquences de l’éruption du volcan Tambora en Suisse : encart 3A et chapitre 3.5 – 3.6 (p. 81-85 et 90-100)

- La Période de Réchauffement Récent et le phénomène de « global dimming and brightening » : chapitre 2.2 et 11.3 (p. 54-56 et p. 465-474)

- Le schéma chronologique de synthèse de la page 475, expliqué dans les pages suivantes

- Le tableau de synthèse qui résume les années climatiques les plus marquantes depuis l’an 1000 en distinguant « hivers glaciaux », « hivers chauds », « étés glaciaux et humides », « printemps et étés chauds et secs » (p. 477-481)