En 1870, l’unification de l’Allemagne est presque une réalité. Seuls manquent à l’appel les États catholiques du sud du pays. Dans l’entourage de Napoléon III, l’hostilité à l’égard de Berlin s’accroît considérablement. Pour la France impériale en effet, une Allemagne unifiée sous l’égide de la Prusse modifierait l’équilibre européen et représenterait une menace sérieuse. Dans l’esprit du Chancelier Bismarck, l’empire français doit être désigné comme ennemi commun à l’ensemble des Allemands, ce qui permettrait ainsi à la Prusse de fédérer les Etats allemands autour d’elle et de créer, par la même occasion, une conscience nationale allemande. L’occasion en est donnée durant le mois de juillet 1870. Bismarck soutient alors la candidature au trône d’Espagne du prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, cousin du roi de Prusse Guillaume Ier. Outrée par cette candidature provocatrice, la France en exige le retrait, car, en cas de conflit, le pays aurait été contraint de se battre alors sur deux fronts. Le 12 juillet 1870, le prince ne donne pas suite à la succession. Mais le lendemain, la France pousse les feux et demande une confirmation écrite indignant Guillaume Ier. Les discussions sont définitivement closes. La dépêche d’Ems Télégramme officiel du 13 juillet 1870 envoyé par le chancelier prussien Bismarck à toutes les ambassades et repris dans la Gazette de l’Allemagne du Nord concernant les rapports entre le Roi de Prusse et la France, au contenu volontairement tronqué et insultant pour la France, est un véritable casus belli. Le 19 juillet 1870, la guerre est officiellement déclarée entre les deux pays. Les calculs de Bismarck se révèlent justes car la France apparaît ainsi, aux yeux de l’opinion internationale, comme la seule responsable du conflit. Elle se retrouve isolée diplomatiquement.

Dès les premiers combats, les armées françaises sont malmenées. Les combats en Alsace et Lorraine, comme à Wissembourg et Neehwiller-Froeschwiller, d’une rare violence, entraînent la retraite de l’armée impériale française. Finalement, le repli général est donné vers Châlons, confirmant ainsi la perte de l’Alsace dès le 14 août. Le 30 août, Napoléon III son armée s’enferment dans Sedan où il capitule le 2 septembre. La captivité l’attend alors en Allemagne. Le régime impérial s’écroule et le 4 septembre, l’opposition proclame la République. Un Gouvernement de défense nationale, sous la présidence du général Trochu, est alors créé. Dans un esprit rappelant la ferveur révolutionnaire de 1792, la jeune République organise fébrilement la défense, des armées de fortune sont rassemblées à la hâte en province et à Paris.

La guerre va donc se poursuivre pendant encore cinq longs mois durant laquelle la population parisienne va connaître la famine. Siège du Gouvernement et centre de la résistance nationale, Paris constitue l’objectif final des Allemands. Du 19 septembre 1870 au 29 janvier 1871, la capitale et ses environs sont assiégés. L’Ouest parisien est le théâtre de violentes offensives françaises, aussi stériles qu’inefficaces car très mal coordonnées, pour rompre l’encerclement allemand. Français et Allemands s’entre-tuent au cours de violentes engagements (Buzenaval) sans parvenir à rompre l’encerclement de l’armée prussienne. Finalement, un armistice est signé en le Gouvernement de la défense nationale et Bismarck le 26 janvier 1871.

PARIS

Depuis le début de la guerre, Paris se prépare à l’éventualité d’un siège. Construit dès 1840 sous Adolphe Thiers alors ministre de Louis-Philippe, un mur bastionné de près de 34 kilomètres ceinture la capitale. Dix-sept forts et redoutes en assurent la protection avancée. Au 16 septembre 1870, près de 2.000 pièces d’artillerie arment la place. Redoutables au moment de leurs constructions, ces ouvrages défensifs sont devenus caduques en 1870. De plus, la plupart des forts sont dominés par les collines surplombant la capitale de façon presque continue. A l’Ouest, l’espace entre le Mont-Valérien et Saint-Denis est vide, les collines de Garches et Saint-Cloud, les plateaux de Meudon et de Châtillon offrent d’excellents promontoires sur Paris et les ouvrages de Vanves, Issy, Montrouge. Les effectifs de la garnison parisienne atteignent environ 500.000 hommes. Mais l’hétérogénéité de ces troupes et le très faible taux d’encadrement ne parviennent pas à en faire une force de frappe sérieuse. A leur tête, le général Trochu cumule les fonctions de chef du gouvernement et de commandant en chef. Le 4 septembre 1870, des manifestants parisiens, ayant appris la veille la capitulation de l’armée devant Sedan et la captivité de Napoléon III, envahissent l’Assemblée nationale et empêchent le Corps législatif de délibérer. La République est proclamée à l’Hôtel de ville. Le général Trochu devient président du gouvernement de la Défense nationale. Le 19 janvier 1871 a lieu la désastreuse sortie des murs de Paris pour la bataille de Buzenval. La destitution de Trochu, jugé responsable de cet échec, est demandée. Il démissionne de lui-même le 22 janvier 1871. Remplacé par Joseph Vinoy en tant que commandant de la ville de Paris et par Adolphe Thiers en tant que chef du pouvoir exécutif.

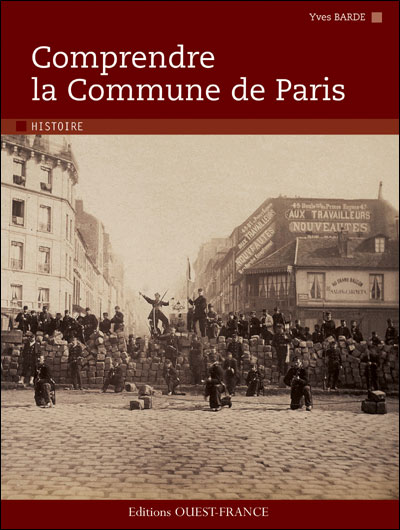

LA COMMUNE DE PARIS

Le 17 mars 1871, Adolphe Thiers et son gouvernement, envoient, au cours de la nuit, la troupe sous le commandement du général Vinoy afin de s’emparer des canons de la butte Montmartre. Aussi, lorsque le Gouvernement décide de désarmer les Parisiens, ces derniers se sentent directement menacés. Il s’agit en effet de leur soustraire les 227 canons entreposés à Belleville et à Montmartre qu’ils considèrent comme leur propriété car payés par souscription lors de la guerre contre la Prusse. Les Parisiens, se voyant sans défense vis-à-vis d’éventuelles attaques des troupes gouvernementales (comme en juin 1848) et ulcérés par la proclamation de l’Empire allemand dans la galeries des glaces du château de Versailles souhaitent continuer la lutte contre l’envahisseur. La naissance de la Commune de Paris représente par conséquent une période insurrectionnelle durant deux mois, du 18 mars au 28 mai 1871 ponctuée par la « Semaine sanglante » du 21 au 28 mai. Environ 20.000 morts.

Malheureusement, au fil de la lecture de cet ouvrage, on s’égare progressivement…Le récit tend à se focaliser rapidement sur les questions d’ordre militaires, qui, certes, restent importantes, mais ne peuvent, à elles seules, expliquer ce que fut justement la Commune de Paris. Plusieurs pages sont ainsi consacrées aux combats se déroulant pour la prise des forts de la banlieue parisienne. En outre, l’absence de table des matières peut désorienter le lecteur. Par exemple, le chapitre traitant des « Combats entre fédérés et versaillais » est présenté sous une suite chronologique très sèche, égrenant une succession d’événements et de combats de rues. On perd ainsi l’ensemble de vue que l’auteur souhaitait imprimer au début de son ouvrage. Par ailleurs, on s’attendrait plutôt à voir ce type de chapitre en annexe, voire en appui d’une cartographie. La question de l’existence des « Communes », en province, est abordée mais se résume également à une succession d’événements, qu’il s’agisse de la ville de Lyon, Marseille, Le Creusot, Toulouse ou encore Narbonne.

En outre, le contexte social parisien n’est pas évoqué, ce qui nuit à l’ouvrage et le rend bancal. En effet, on aurait aimé, par exemple, connaître la façon dont les ouvriers vécurent ces événements. Un chapitre, même succinct, sur l’évolution des mentalités de la classe ouvrière, aurait permis une meilleure compréhension du phénomène de la Commune de Paris. On ne distingue pas, non plus, les raisons du soulèvement ouvrier dans la capitale. Alors que le XIXème siècle s’inscrit dans la durée, il impose l’émergence d’un espace politique novateur désormais marqué par l’enracinement progressif du principe constitutionnel. Il pose aussi l’élargissement du corps électoral, l’apparition de nouveaux acteurs, de nouvelles pratiques politiques ou formes de sociabilité politique à l’échelon national et local. Bien entendu, de nouvelles doctrines appelées à structurer la vie politique en France et en Europe, comme le libéralisme et le socialisme, sous-tendent ce contexte européen. Or, ces questions essentielles ne sont quasiment pas abordées dans cet ouvrage.

La population, désormais abreuvée des moindres soubresauts politiques par le biais de la presse (liberté de la presse en 1868), se transformait peu à peu en opinion publique. Or, tous les gouvernements qui se succédèrent, y compris les plus réactionnaires, se préoccupèrent hâtivement de saisir cette forme de « gouvernement d’opinion » et de l’évolution des sentiments populaires. Enfin, le décollage réel de l’économie du pays et la transformation de la société de plus en plus façonnée par la montée de l’urbanisation, à l’image de Paris, pouvaient concourir à expliquer pourquoi un tel soulèvement populaire dans la capitale. Dans les esprits des révolutionnaires de 1830 et surtout de 1848 persistent deux visions irréconciliables de la société. Ordre bourgeois et rétablissement de l’autorité pour le Gouvernement fraichement élu ; socialisme et expérience de l’auto-gestion pour les autres.

Enfin, l’apparition de nouveaux acteurs, tels l’ouvrier, longtemps objet de toutes les attentions des historiens, mais aussi de l’entrepreneur, du fonctionnaire, du monde de la Bourse ou du rentier sont des fils conducteurs expliquant une société entrée de plein pied dans le monde industriel du siècle finissant. Il est par conséquent regrettable que ces aspects n’aient pas été, même partiellement, abordés dans cet ouvrage au demeurant bien illustré.

Trackbacks / Pingbacks