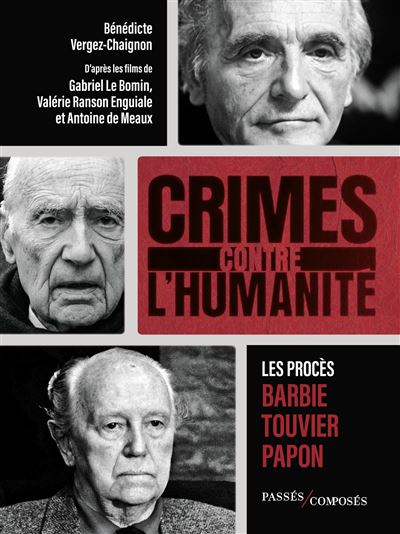

L’ouvrage Crimes contre l’humanité – Les procès Barbie, Touvier, Papon de l’historienne Bénédicte Vergez-Chaignon, et qui vient de paraître aux excellentes éditions Passés composés, accompagne la série documentaire éponyme, et à succès, diffusée sur France Télévisions en 2025. Spécialiste reconnue de la Seconde Guerre mondiale et de l’Occupation, Bénédicte Vergez-Chaignon y restitue l’histoire des trois grands procès pour crime contre l’humanité jugés en France entre 1987 et 1998.

L’ouvrage est aussi un bel objet éditorial, richement illustré de photographies des procès issues des archives de l’INA, de dessins d’audience et de documents originaux (télégrammes, rapports, lettres, aquarelles de Noëlle Herrenschmidt dessinée lors des audiences, etc.). Mais au-delà de sa valeur iconographique, il éclaire un moment fondateur : la confrontation tardive de la France avec ses propres zones d’ombre, quarante ans après l’Occupation.

Ces procès Barbie, Touvier et Papon constituent autant de jalons dans la lente élaboration d’une mémoire collective de la Shoah et dans l’application d’un concept juridique nouveau, celui de crime contre l’humanité.

Des images au service de la mémoire et de l’histoire

Le procès d’Adolf Eichmann en 1961 constitue le premier procès pour crimes contre l’humanité à être filmé. Les caméras y jouent un rôle inédit : elles offrent non seulement un témoignage judiciaire, mais aussi une mise en récit de la justice, transformant le procès en expérience fondatrice pour la mémoire collective. En France, en 1985, Robert Badinter fait adopter une loi autorisant l’enregistrement audiovisuel des grands procès pour crimes contre l’humanité. Ces captations restent toutefois strictement encadrées : caméras fixes, absence de diffusion en direct, et usage réservé aux archives. Ce sont précisément ces images qui nourrissent aujourd’hui le documentaire Crimes contre l’humanité, diffusé récemment sur France Télévisions. L’historienne Bénédicte Vergez-Chaignon rappelle à ce sujet une phrase marquante prononcée par l’avocat Alain Jakubowicz lors du procès Barbie : « Ce procès fait de vous les contemporains de cette période et les dépositaires d’une mémoire sans laquelle il n’y a pas d’avenir. »

Le crime contre l’humanité : une histoire tourmentée

Bénédicte Vergez-Chaignon retrace la genèse et l’application difficile de la notion de crime contre l’humanité, à travers les trois grands procès français de l’après-guerre : Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon.

La première pierre de cette notion est posée à Nuremberg. À l’issue de longues discussions entre juristes des puissances alliées, les crimes contre l’humanité sont définis comme des « atrocités » s’inscrivant « dans les plans d’une politique de domination et d’expansion s’étendant au-delà de la guerre elle-même ». Autrement dit, ces crimes sont pensés comme indissociables du projet global du nazisme. De ce fait, ils ne sont pas jugés comme un bloc homogène mais abordés de façon dispersée lors du procès. C’est à cette occasion qu’est évoquée, par exemple, la rafle d’Izieu, appuyée par un télégramme de Barbie annonçant l’arrestation des enfants. Winston Churchill, conscient de l’ampleur inédite de ces crimes, parlera d’un « mot du droit » créé pour qualifier un « crime sans nom ».

En France, la période de l’épuration ne retient pas la catégorie juridique de crime contre l’humanité : les faits commis par les collaborateurs sont jugés comme des crimes ou délits parmi d’autres. Ce n’est qu’au milieu des années 1960, à l’approche du vingtième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que la question refait surface. La loi de 1964 rend en effet imprescriptibles les crimes contre l’humanité, contrairement aux crimes de guerre, désormais couverts par la prescription.

Lorsque s’ouvre le procès du « boucher de Lyon » en 1987, les crimes de guerre reprochés à Barbie sont donc prescrits. Ne restent à juger que les crimes commis contre les Juifs en tant que tels. Mais l’architecture juridique demeure fragile : après de nouvelles controverses, la Cour de cassation élargit en 1985 la définition du crime contre l’humanité. Désormais, il englobe certains crimes de guerre, à condition qu’ils soient « des actes inhumains et des persécutions qui, au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une communauté raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur oppression ».

Malgré cette clarification, les procès Barbie, Touvier et Papon donnent lieu à de véritables batailles procédurales, chaque affaire posant des difficultés spécifiques. La jurisprudence a dû, presque au cas par cas, ajuster et préciser la portée de la notion de crime contre l’humanité, illustrant combien son histoire reste tourmentée, à la croisée du droit, de la mémoire et de la politique.

Le procès de Klaus Barbie – Le « boucher de Lyon »

Le 11 mai 1987 s’ouvre à Lyon le procès de Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo lyonnaise, premier procès en France pour crime contre l’humanité. Après plus de quarante ans de cavale en Amérique du Sud sous le nom de Klaus Altmann, il est finalement extradé de Bolivie grâce à la ténacité de Serge et Beate Klarsfeld, qui n’ont cessé de traquer les criminels nazis. Le tribunal militaire de Lyon l’avait déjà condamné deux fois à mort par contumace : une première fois le 29 avril 1952 pour crimes de guerre, puis le 25 novembre 1954 pour assassinats, complicité d’assassinats et actes de torture.

L’accusation de 1987 se concentre sur trois épisodes emblématiques de la répression nazie en France : la rafle de la rue Sainte-Catherine (février 1943), l’arrestation et la déportation des enfants d’Izieu (avril 1944) et l’organisation du dernier convoi de déportés de Lyon (août 1944). Devant la cour d’assises du Rhône, 113 parties civiles témoignent. Leurs récits bouleversent l’audience : tortures, rafles, disparitions. Sorj Chalandon, journaliste présent au procès, écrit : « Ce n’est pas un monstre qui est entré dans le box, mais un homme. C’est plus terrifiant encore de penser que c’est un homme. » La loi instituée par Robert Badinter sur la captation audiovisuelle des procès, afin de constituer des archives historiques de la justice, est appliquée pour la première fois lors du procès Barbie.

La défense est assurée par Jacques Vergès, seul face aux 39 confrères qui représentent les parties civiles. Le 13 mai 1987, Barbie annonce son refus de comparaître. Pour l’historienne Bénédicte Vergez-Chaignon, cette absence laisse toute leur place aux témoins, venus non seulement rappeler la violence de Barbie mais aussi établir sa responsabilité personnelle dans les crimes. Au 12e jour, il est contraint de revenir afin d’être mis au moins une fois en présence des plaignants. Muet ou presque, il est pourtant reconnu par plusieurs témoins à son sourire, à son rictus.

Le procès prend une dimension universelle lorsque des figures comme Elie Wiesel s’expriment. Celui-ci déclare : « J’en suis convaincu que les morts parleront. Et alors la terre tremblera. Aucune justice n’est possible pour les morts, on ne peut plus les ramener. Il s’agit de mémoire. Parce que le tueur tue deux fois. La première fois en tuant, et la seconde fois en essayant d’effacer les traces de ce meurtre. On n’a pas pu empêcher leur première mort, il s’agit maintenant d’empêcher leur seconde mort. Et si le tueur est coupable de la première mort, la seconde ne serait plus de sa faute. Mais de la nôtre. »

Le procureur Pierre Truche propose « qu’à vie Barbie soit reclus ». Jacques Vergès, de son côté, s’entoure à la fin du procès d’un avocat algérien et d’un congolais pour accuser les Français eux-mêmes de crimes contre l’humanité, relativisant la Shoah au regard des crimes coloniaux restés impunis, et multipliant les outrances, y compris contre l’UGIF et les femmes violées durant l’Occupation.

Ces manœuvres ne font que renforcer la portée historique du procès, qui devient un moment fondateur de mémoire collective. Pour la première fois, les survivants voient leur parole entendue publiquement, sans filtre ni détour. Alain Jakubowicz, avocat des parties civiles, souligne : « Dans les Trente Glorieuses, on n’avait pas envie de voir ces squelettes ambulants. Là, tout est raconté. »

Le 4 juillet 1987, Klaus Barbie est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il meurt en prison en 1991. Ce verdict marque un tournant décisif : la mémoire de la Shoah, longtemps refoulée ou cantonnée aux cercles de survivants, entre pleinement dans l’espace public français et devient une composante essentielle du récit national.

Le procès de Paul Touvier – Le « gangster fasciste moyen »

Le procès de Paul Touvier, ouvert en mars 1994 devant la cour d’assises de Versailles, marque un tournant majeur dans l’histoire judiciaire française : il s’agit du premier procès d’un Français condamné pour crimes contre l’humanité. Cet événement révèle à la fois la lenteur de la justice et les tensions mémorielles liées au régime de Vichy, près d’un demi-siècle après les faits.

En 1943, Paul Touvier rejoint la Milice après avoir appartenu au SOL (Service d’ordre légionnaire). Chef à Lyon, il se distingue par des vols, rackets, extorsions et chantages, qu’il qualifie lui-même de simples « cautions ». Pour le journaliste Jacques Derogy, il incarne un « gangster fasciste moyen ». Condamné à mort par contumace dès 1946, arrêté en 1947 mais évadé, il entame une cavale de près de 50 ans, facilitée par un réseau de protecteurs, notamment ecclésiastiques, tels que Mgr Duquaire.

En 1971, le président Georges Pompidou lui accorde une grâce partielle puis, en 1972, l’article retentissant de Jacques Derogy dans L’Express révèle une photo de Touvier ouvrant les volets de sa maison de Chambéry : la société française prend conscience qu’un collaborateur notoire vit au grand jour. Touvier, qui n’hésite pas à s’exprimer dans les médias, précipite ainsi les plaintes des parties civiles.

Ce n’est qu’en 1989 qu’il est finalement arrêté dans un prieuré de Nice, où il se cachait avec l’appui de religieux catholiques traditionalistes. La procédure judiciaire s’annonce longue et complexe : 30 000 pages d’instruction, de multiples péripéties juridiques, médiatiques et politiques, et une enquête nourrie par de nombreux historiens appelés à témoigner. Ses carnets personnels, dont le fameux « cahier vert », révèlent son antisémitisme tenace, mêlé à un discours d’auto-apitoiement.

L’accusation se concentre sur un épisode central : les exécutions de Rillieux-la-Pape le 29 juin 1944. En représailles à l’assassinat de Philippe Henriot, ministre de la Propagande de Vichy, les autorités allemandes ordonnent l’exécution de Juifs. Touvier, accusé de complicité de crimes contre l’humanité, a fourni sept personnes désignées en raison de leur appartenance religieuse.

À la barre, il affirme avoir obéi à un ordre allemand, et soutient que les victimes n’ont pas été choisies « parce qu’elles étaient juives », mais de façon aléatoire, et qu’il aurait limité le nombre à sept au lieu des trente ou cent initialement demandés. L’audition du 6 avril 1992 de Louis Goudard, non-juif retiré in extremis du groupe d’exécutés par Touvier, appuie la motivation antisémite dans le choix effectué par Touvier. Les juges retiennent sa participation active à la désignation et à la livraison des victimes fait de lui un complice direct.

Le 20 avril 1994, Paul Touvier est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il meurt deux ans plus tard, en 1996, à la prison de Fresnes.

Le procès de Maurice Papon – Le crime de bureau

Le procès de Maurice Papon, ouvert à Bordeaux en octobre 1997 après seize années de procédures judiciaires, constitue le dernier et le plus long des grands procès liés à la mémoire de Vichy. Ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde entre 1942 et 1944, il comparaît devant la cour d’assises pour complicité de crimes contre l’humanité, accusé d’avoir facilité, par la signature d’actes administratifs et la transmission d’ordres, la déportation de 1 600 juifs, dont environ 200 enfants, vers Drancy puis Auschwitz. Entre octobre 1997 et avril 1998, 95 audiences se tiennent, ce qui fait de ce procès un moment judiciaire hors norme.

L’affaire démarre en 1981, avec un article du Canard enchaîné qui révèle le passé de Papon sous Vichy. Jusque-là, il avait poursuivi une brillante carrière : préfet de police de Paris lors de la guerre d’Algérie (où son nom reste associé à la répression sanglante du 17 octobre 1961), député, puis ministre du Budget de Valéry Giscard d’Estaing. Le contraste entre son rôle sous Vichy et sa carrière d’après-guerre donne au procès une résonance politique et mémorielle particulière.

Contrairement à Klaus Barbie ou Paul Touvier, qui s’étaient murés dans le silence ou dans une posture idéologique, Papon choisit de se défendre en prenant régulièrement la parole. Sa ligne de défense repose sur plusieurs axes : il conteste l’étendue de ses prérogatives, affirmant que de nombreuses signatures relevaient de simples régularisations administratives sous délégation du préfet Sabatier. Il insiste sur la contrainte et les menaces allemandes pour expliquer les déportations, et avance qu’il aurait au contraire sauvé des vies ou aidé la Résistance. Toutefois, les parties civiles mettent en évidence ses contradictions et rappellent que, même après-guerre, il a recouru à la violence meurtrière « au prétexte de servir l’État ».

Lorsqu’on l’interroge sur la possibilité de démissionner en cas de désaccord avec la politique de Vichy, il répond : « Je n’ai pas l’habitude de démissionner. Démissionner, c’est déserter. »

Plusieurs moments marquent le procès : des témoins et documents réfutent sa version concernant le sauvetage d’enfants juifs ; l’étude minutieuse de plusieurs convois (du 18 juillet 1942 au 13 mai 1944) met en lumière son rôle dans la chaîne administrative de la déportation. Les parties civiles cherchent à démontrer qu’il ne pouvait ignorer la destination mortelle des déportés et qu’il avait bien conscience de contribuer à un crime.

Pour sa défense, Papon bénéficie de soutiens prestigieux comme Raymond Barre, Pierre Messmer ou Maurice Druon, qui viennent nuancer l’image du fonctionnaire zélé. Mais il est aussi confronté à l’expertise de l’historien Marc-Olivier Baruch, spécialiste de l’administration française sous Vichy, qui démontre la réalité des responsabilités administratives. Papon, quant à lui, se réfugie parfois derrière des « trous de mémoire », renforçant l’impression d’esquive.

Le 2 avril 1998, après six mois de débats, il est condamné à dix ans de réclusion pour complicité de crimes contre l’humanité, peine confirmée en appel. Libéré en 2002 pour raisons de santé, il meurt en 2007 sans avoir jamais exprimé de remords.

Pour les historiens, ce procès dépasse largement le cas Papon. Selon Henry Rousso, il marque une forme de « seconde épuration », tardive, qui vise cette fois les élites administratives. Comme le souligne Bénédicte Vergez-Chaignon, il oblige la société française à interroger la part de responsabilité de l’État sous Vichy et la banalité d’une complicité bureaucratique : celle d’un « crime de bureau » commis au nom de la routine administrative.

Crimes contre l’humanité – Les procès Barbie, Touvier, Papon est un ouvrage particulièrement abouti, à l’image du documentaire dont il est issu. À travers ces trois procès emblématiques, Bénédicte Vergez-Chaignon rappelle que « la mémoire oscille entre lancinement et reviviscence » : ils traduisent à la fois une exigence historique et une exigence morale.

En retraçant la décennie décisive 1987-1998, l’auteure montre comment la justice française a non seulement condamné des criminels longtemps protégés par l’oubli et les compromissions, mais aussi permis l’émergence de la parole des victimes et la reconnaissance de la responsabilité de l’État français dans la déportation des Juifs. Grâce aux archives audiovisuelles, ces procès constituent aujourd’hui une ressource précieuse pour les historiens et les générations futures. Ils rappellent que le crime contre l’humanité, visant l’anéantissement de l’humanité elle-même, est imprescriptible et doit toujours être jugé, quel que soit le temps écoulé.

Cet ouvrage s’impose ainsi comme un outil essentiel, éclairant avec rigueur l’articulation entre histoire, justice et mémoire, tout en offrant un support précieux pour l’enseignement, notamment en Terminale HGGSP dans le cadre du thème 3 « Histoire et mémoires ».