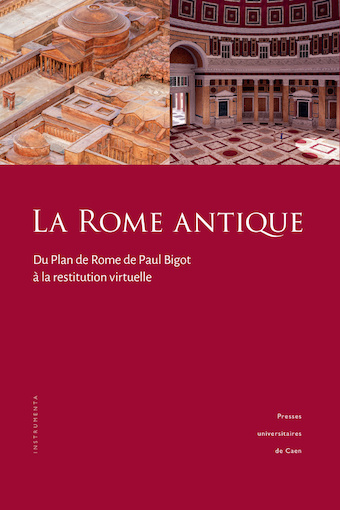

La ville de Rome a toujours fasciné les hommes, en particulier la Rome antique. Peu visible sous la ville moderne, ses vestiges n’en sont pas moins des éléments de repère pour tenter de se faire une idée de ce que pouvait être le paysage urbain de la Rome antique. Il est cependant difficile d’imaginer la ville antique, car ses paysages ont profondément évolué entre les périodes royale, républicaine et impériale. Toutefois, c’est bien la capitale de l’empire qui est devenue une mégapole admirée, modèle pour les agglomérations du monde méditerranéen, au point d’avoir fait l’objet de multiples restitutions depuis le XVe siècle. L’ouvrage de Philippe Fleury et Sophie Madeleine, La Rome antique. Du plan de Rome de Paul Bigot à la reconstitution virtuelle, paru aux Presses universitaires de Caen, présente justement deux restitutions majeures de la Rome antique : le Plan de Rome de Paul Bigot et le modèle virtuel développé par l’université de Caen Normandie.

Le Plan de Rome de Paul Bigot

Paul Bigot (1870-1942), architecte normand ayant obtenu le Grand Prix de Rome en 1900, a consacré une grande partie de sa vie à réaliser une maquette en plâtre de 70 m² représentant Rome au début du IVe siècle apr. J.-C. Cette œuvre s’inscrit dans la tradition des restitutions topographiques de Rome initiée au XVe siècle par l’humaniste Flavio Biondo avec son ouvrage intitulé Roma instaurata (Rome restaurée).

Durant son séjour à la villa Médicis, Paul Bigot a choisi de travailler sur le Grand Cirque, mais a prolongé son projet pour représenter finalement les trois cinquièmes de la Rome antique à l’échelle 1/400. Il s’est appuyé sur des données archéologiques, littéraires et historiques, utilisant en particulier les travaux de l’archéologue Rodolfo Lanciani sur la Forma Urbis Romae, un plan de Rome en marbre datant de l’époque sévérienne (fin IIe – début IIIe siècle apr. J.-C.). La maquette de Paul Bigot, déjà bien avancée en 1911, a été exposée à Rome lors de l’Exposition internationale d’art dans les thermes de Dioclétien.

En 1913, la maquette est rapatriée en France et exposée au Grand Palais. L’Assemblée nationale vote une loi autorisant un financement pour créer une copie en métal. Un exemplaire partiel en bronze doré est finalement fabriqué par l’entreprise d’orfèvrerie Christofle entre 1923 et 1925, puis installé à l’Institut d’art et d’archéologie de Paris en 1932.

Au fil des ans, Paul Bigot a réalisé plusieurs copies de sa maquette. Aujourd’hui, il n’en reste que deux exemplaires : l’original légué à l’université de Caen Normandie et une copie conservée aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. La maquette de Caen, divisée en 102 modules assemblables, est classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il n’est donc plus possible aujourd’hui de modifier physiquement le plan de Paul Bigot autrement que pour l’entretenir. La maquette est également devenue un objet pédagogique utilisé par des enseignants du secondaire. Sa validité pédagogique et scientifique est incontestable puisque Paul Bigot s’est appuyé sur une documentation fiable tout en observant le souci de l’exactitude, que ce soit dans les détails ou dans le tracé topographique, jusqu’à la fin de sa vie en 1942.

Le modèle virtuel de l’université de Caen

Depuis 1994, une équipe de l’université de Caen, regroupant des spécialistes de la Rome antique, des informaticiens et des infographistes, développe un modèle virtuel en 3D de la Rome de Constantin. Ce projet prolonge le travail de Paul Bigot en prenant en compte les découvertes réalisées depuis son décès, qui n’ont pas été incorporées dans la maquette, mais également avec l’utilisation des technologies numériques. L’objectif est de créer une maquette virtuelle interactive complète de la ville, incluant les extérieurs (rues, habitations, commerces, monuments publics, réseaux d’adduction d’eau…), certains intérieurs (les édifices publics les plus connus, quelques exemples d’habitations et de boutiques), une grande partie du réseau viaire et les systèmes mécaniques comme les machines de soulèvement, les systèmes d’élévation de l’eau, les moulins à eau, l’ingénierie du spectacle (vélum, rideau de scène, systèmes de pulvérisation d’eau safranée), l’orgue hydraulique, les instruments de mesure, ou encore les machines de guerre.

La date choisie pour cette restitution est l’équinoxe de printemps 320 apr. J.-C., période correspondant au début du règne de Constantin Ier, juste après l’achèvement de la basilique de Maxence et Constantin, dernier grand monument public de la ville avant le déplacement vers Byzance.

Les deux maquettes, physique et virtuelle, ne s’opposent pas et participent au même esprit. Les auteurs soulignent néanmoins les avantages du modèle virtuel par rapport à la réalisation d’une maquette physique. Tout d’abord, la dématérialisation permet de multiplier les représentations sans contraintes d’espace, notamment lorsqu’il s’agit de représenter plusieurs époques ou plusieurs hypothèses. La représentation virtuelle rend possible les mises à jour pour intégrer les nouvelles découvertes ou les nouvelles interprétations, tout en conservant les traces des états précédents. La maquette est également un formidable outil permettant d’expérimenter des hypothèses topographiques et mécaniques. Pour finir, le modèle virtuel est « multimédia », c’est-à-dire qu’il peut être utilisé sur différents supports fixes, nomades ou sur le web, ce qui rend cette maquette attractive pour les visiteurs et facilement utilisable dans le cadre d’expositions dans les musées ou plus simplement dans le cadre des cours avec les élèves.

Objectifs, structure et organisation du livre

L’ouvrage de Philippe Fleury et Sophie Madeleine est à la fois un guide archéologique de la maquette de P. Bigot, du modèle virtuel et de la Rome d’aujourd’hui, qui sont dans la plupart des notices mis en parallèle, et un manuel de la Rome antique, aux diverses entrées et aux divers éclairages.

L’ouvrage suit le plan de la notice publiée par Paul Bigot en 1913 pour commenter sa maquette. Il reprend son texte au début de chaque chapitre et propose ensuite des notices pour chaque monument. La progression se fait quartier par quartier, comme un visiteur qui déambule dans les rues de Rome. Ainsi, une carte schématique est présente en ouverture de chaque chapitre, comme nous pouvons en trouver dans un guide touristique, afin de positionner les divers monuments évoqués.

Chacune des 108 notices présente un bâtiment ou un ensemble de bâtiments. Elle est accompagnée la plupart du temps de trois vues du secteur lorsque cela est possible : une photographie des vestiges de la Rome actuelle, une photographie de la maquette de Paul Bigot et une image issue de la restitution virtuelle. Un QR code présent dans chaque notice renvoie au site web du Plan de Rome pour des compléments d’information, permettant au lecteur d’accéder à une bibliographie actualisée en permanence, des vidéos sur la thématique, des images complémentaires et, éventuellement, une actualisation scientifique du texte.

Pour conclure, La Rome antique. Du plan de Rome de Paul Bigot à la reconstitution virtuelle est un bel outil permettant de se repérer facilement dans la ville de Constantin Ier. Destiné à un large public, de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur, du visiteur curieux à l’amateur éclairé, les différentes notices sont aisément compréhensibles, tout en donnant des détails précis sur chacun des bâtiments de la ville de Rome. Au final, cet ouvrage trouvera aisément sa place dans le CDI d’un collège ou d’un lycée.