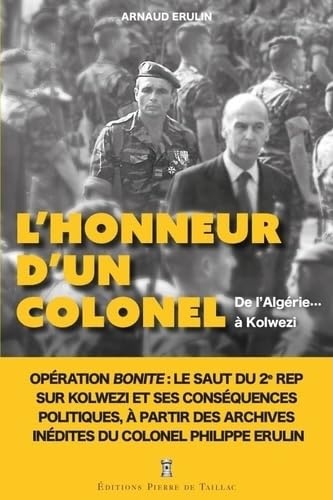

En dehors de l’institution militaire, le nom de Philippe Erulin n’évoque sans doute plus grand chose aujourd’hui. Il a pourtant connu son heure de notoriété il y a presque un demi-siècle, sous les aspects contrastés de l’exploit et de la polémique. « De l’Algérie à Kolwezi » : le sous-titre de cette biographie en résume parfaitement le paradoxe. La monographie que lui consacre son fils rassemble en fait trois livres en un : la biographie d’un officier d’excellence, un récit de l’opération de Kolwezi et une ferme contestation des allégations sur son implication dans la torture en Algérie, considérées comme calomnieuses.

Le fil biographique rend hommage aux qualités humaines et professionnelles de ce brillant officier, camarade estimé et chef respecté. Issu d’une famille de militaires, Erulin est, comme avant lui son père et son grand-père, colonel et saint-cyrien. Il accomplit la plus grande partie de sa carrière dans les parachutistes. Son haut potentiel est unanimement reconnu tant par ses pairs que par sa hiérarchie. Figure de proue de sa génération militaire, tout laisse augurer son accession future aux grands commandements. Sa nomination à la tête d’un des régiments d’élite les plus prestigieux de l’armée en est une première préfiguration.

C’est donc en tant que chef de corps du 2e régiment étranger de parachutistes (2e REP) que Philippe Erulin saute sur Kolwezi en mai 1978. Cette ville minière du Zaïre venait d’être prise par les rebelles katangais, plaçant à leur merci la forte colonie d’Européens qui y vivait. L’annonce de massacres et d’exactions décide le président Giscard d’Estaing à ordonner une intervention militaire de concert avec les Belges. Les légionnaires parachutistes du 2e REP sont désignés pour mener à bien cette action de sauvetage baptisée Opération Bonite. Ils sont largués audacieusement sur la ville dans une précipitation et une improvisation qui rendent encore plus impressionnante la réussite totale de l’intervention. Les Katangais sont rapidement mis en fuite et la population civile sauvée. Ce succès est dû à la qualité de la troupe mais aussi de son chef. Concepteur et commandant de l’opération sur le terrain, le colonel Erulin l’a menée de main de maître. Le succès opérationnel est éclatant et la mission humanitaire pleinement accomplie. Le récit circonstancié du déroulement de l’opération Bonite est aussi précis que didactique. Il justifie à lui seul la lecture de ce livre.

Le troisième aspect de l’ouvrage est le plus délicat. Il concerne les accusations portées contre Erulin en tant que jeune lieutenant parachutiste en Algérie. Il est en effet mis en cause comme tortionnaire lors de la bataille d’Alger en 1956 à l’encontre de Maurice Audin et Henri Alleg. La récapitulation de ce dossier le remet en perspective. Elle souligne le caractère idéologique et contextuel de cette grave incrimination, émanant de la gauche militante et notamment du PCF à la suite du succès de Bonite. C’est la forte exposition médiatique résultant de l’affaire de Kolwezi qui lui vaut d’être pris à parti sur ce passé litigieux. Les révolutionnaires marxistes katangais étaient soutenus par l’URSS et ses alliés. Fustiger le héros de Kolwezi permettait donc de délégitimer l’intervention au Zaïre et de ternir sa réussite opérationnelle. Or Philippe Erulin n’est pas en mesure de se défendre publiquement. Il est muselé par la raison d’État, le débat sur la torture en Algérie ayant été officiellement clos par une amnistie générale dès 1962. Les autorités politiques et militaires lui interdisent de réagir.

Sa mort prématurée l’année suivante laisse sa famille seule pour défendre la mémoire du disparu contre le militantisme politico-mémoriel du PCF. Le recul du temps et l’émergence de nouveaux témoignages, notamment celui du général Aussaresses, rendent possible une réévaluation du sujet. Il en ressort qu’une seule accusation directe existe, venant de Henri Alleg, et que tout le reste est bâti sur elle, en dépit des démentis qui bornent la participation d’Erulin à sa présence ponctuelle lors de l’arrestation d’Audin. S’appuyant sur une démonstration méthodique et documentée, l’auteur formule des arguments convaincants en faveur d’une réhabilitation. Il dénonce une calomnie injuste et politiquement motivée. Le titre du livre témoigne de cette intention. Par un troublant effet de miroir, L’honneur d’un colonel est démarqué de celui d’un film du cinéaste des guerres de la décolonisation Pierre Schoendorffer, L’honneur d’un capitaine, sorti en 1982. Or Schoendorffer avait lui-même en partie extrapolé son intrigue de « l’affaire Erulin »…

Atout supplémentaire, ce livre agréablement écrit se lit facilement et avec intérêt. Son propos est étayé par un travail documentaire solide, associant archives privées, sources administratives et témoignages. Le caractère serein et scrupuleux de cet écrit filial en fait plus qu’un hommage personnel. Il permet de redécouvrir, et sans doute de réévaluer, une figure militaire oubliée.