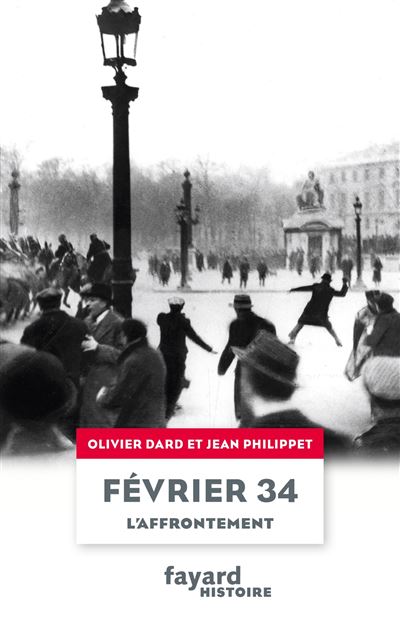

Le spectre des années trente plane sur la France d’aujourd’hui ? Des mobilisations de masse récentes comme les gilets jaunes ont ravivé la mémoire de l’émeute sanglante du 6 février 1934, largement assimilée à une tentative de coup de force fasciste des ligues pour la gauche et, pour la droite, à un complot jacobin de la part du gouvernement. La réalité fut bien plus complexe. Olivier Dard et Jean Philippet s’appuient sur un dépouillement systématique des sources pour replacer cette journée au cœur d’une séquence de deux ans, de « l’hiver du malaise » de 1932-1933 à l’échec de « l’union nationale » autour de Doumergue à l’automne 1934. Ils racontent au plus près du terrain, entre Paris et la province, l’affaire Stavisky et ses multiples rebondissements, les coulisses et le déroulement de la manifestation meurtrière du 6 février, de même que ses répliques, tout aussi violentes, des 7 et 9 ainsi que du 12, marqué par une grève générale. En examinant les multiples acteurs de ces journées – membres des ligues, communistes, forces de l’ordre ou simples passants –, cette somme propose une lecture renouvelée du 6 février 1934, par-delà les mythes et les récupérations.

L’ouvrage Février 34 : l’affrontement, écrit à quatre mains par Olivier DardNé en 1963, Olivier Dard est titulaire d’une licence en information-communication (1984, à 21 ans), d’une maîtrise en droit public (1985), diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (1986) et d’études approfondies en science politique (1987, à 24 ans). Après avoir été reçu à l’agrégation externe d’histoire en 1990 (27 ans), il soutient sa thèse de doctorat en histoire contemporaine intitulée Les innovations intellectuelles des années trente : l’exemple de Jean Coutrot en 1994 (31 ans) sous la direction de Serge Berstein à l’Institut d’études politiques de Paris (IEP Paris). Poursuivant une carrière d’enseignant dans le secondaire en tant qu’agrégé, de 1990 à 1996. En tant qu’enseignant-chercheur, il est maître de conférences à l’IEP de Paris pendant 13 ans (1991-2004), à l’université de Franche-Comté pendant 4 ans (1996-2000) et à l’université Paris X-Nanterre pendant 3 ans successivement (2000-2003). En 2001 (à 38 ans), il obtient son habilitation à diriger des recherches (HDR) : le dossier sanctionne la présentation d’un ensemble de travaux et notamment un manuscrit inédit intitulé : Les années trente : le rendez-vous manqué des nouvelles relèves. puis est nommé en 2003 (à 40 ans) professeur d’histoire contemporaine à l’université Paul-Verlaine à Metz. Il a dirigé jusqu’en 2013 le Centre de recherche universitaire lorrain d’histoire. Depuis 2013 (50 ans), il est professeur à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV). De 2015 à 2018, il a appartenu au Comité pour l’histoire préfectorale. Ces principales publications sont les suivantes : La synarchie. Le mythe du complot permanent, Perrin, collection Tempus, 2012 (réédition augmentée de l’ouvrage publié initialement en 1998), 384 p., Georges Valois, L’homme contre l’argent. Souvenirs de dix ans 1918-1928, Édition présentée par Olivier Dard, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, 373 p., Voyage au cœur de l’OAS, Perrin, collection Tempus, 2011, 533 p. [version augmentée et en poche de l’ouvrage paru en 2005], Bertrand de Jouvenel, Perrin, 2008, 527 p. et Jean PhilippetJean Philippet est historien et politiste, spécialiste des ligues et de la droite nationaliste des années trente. Il a longtemps travaillé au Sénat et au sein de plusieurs cabinets ministériels. Sa thèse Le temps des ligues : Pierre Taittinger et les Jeunesses patriotes, 1919-1944 (Presses universitaires du Septentrion, 2000, 3122 p.) fait autorité sur la description et l’analyse de la crise de février 1934., deux chercheurs spécialistes de l’histoire politique de la France de l’entre-deux-guerres constitue la livrée de janvier 2024 en matière d’essais historiques dans la collection « Histoire » des éditions Fayard.

Les prolégomènes de février 1934 (juin 1932-5 février 1934)

Dans cette première partie, avec le chapitre I (« L’hiver du malaise »), Olivier Dard et Jean Philippet brossent le portrait de la première période du second Cartel des gauches (mai 1932-février 1934) où se succèdent les gouvernements d’Edouard Herriot (juin-décembre 1932), de Joseph Paul-Boncour (décembre 1932-janvier 1933), d’Edouard Daladier (janvier-octobre 1933), d’Albert Sarraut (octobre-novembre 1933) et de Camille Chautemps (novembre 1933-janvier 1934). Le malaise de la Troisième République s’accentue entre 1932 et 1934. À l’habituelle faiblesse congénitale de l’exécutif s’ajoute une grande « nervosité » du législatif qui s’inquiète du développement de la crise économique, terreau de la montée des contestations. L’incapacité des gouvernements à trouver des solutions au marasme ambiant délite inexorablement les coalitions qui se succèdent à un rythme accéléré : 6 ministères en l’espace de 20 mois (mai 1932-février 1934), soit une moyenne d’un gouvernement tous les 3,5 mois environ !

Avec le chapitre II (« Celui par qui le scandale arrive »), les deux auteurs décortiquent l’affaire Stavisky (du nom de l’escroc de haut vol) qui devient un scandale d’État, sous le ministère de Camille Chautemps (novembre 1933-janvier 1934). Ce dernier détient le portefeuille du ministère de l’Intérieur chargé d’arrêter Sacha Stavisky qui se suicide au moment il allait être arrêté à Chamonix, le 8 janvier 1934. Le 27 janvier, une violente manifestation de rue a lieu, à Paris, organisée par les ligues antiparlementaires d’extrême-droite (Action française et Jeunesses Patriotes).

Avec le chapitre III (« Intermède »), le gouvernement Chautemps laisse la place au ministère d’Edouard Daladier (janvier-février 1934), un radical-socialiste succédant à un autre radical-socialiste, avec pour ministre de l’Intérieur Eugène Frot (républicain-socialiste). Daladier limoge Jean Chiappe le préfet de police de Paris (1927-1934), le 2 février 1934, entraînant la démission de deux ministres de centre-droit en représailles.

Avec le chapitre IV (« Veillée d’armes »), Olivier Dard et Jean Philippet narrent les journées du 3, 4 et 5 février 1934. Le samedi 3 février, la nouvelle de la mutation de Jean Chiappe est rendue publique. Le dimanche 4 février, les journaux du dimanche publient la lettre du haut-fonctionnaire Chiappe destinée à Edouard Daladier (ce qui est contraire aux usages de la Fonction publique). La crise entre les anciens combattants et Daladier est consommée tandis que les ligues (JP, Camelots du Roi et Solidarité française) en profitent pour rallier les premiers. Le lundi 5 février, les Parisiens trouvent dans leurs quotidiens les communiqués de rassemblement des ligues pour le mardi 6 février. De plus, l’Hôtel de Ville de Paris est le centre de l’agitation où des conseillers municipaux parisiens, proches des ligueurs et des Jeunesses Patriotes (JP) de Taittinger, sont en première ligne. Restent les Croix-de-feu du colonel de La Rocque dont ce dernier a pour objectif de faire pression sur les centres du pouvoir (chambre des députés et ministère de l’Intérieur) pour faire partir le cabinet Daladier et le remplacer par un gouvernement de « salut public » afin de rééditer les évènements de juillet 1926.

La journée du 6 février 1934 (le récit chronologique et les faits)

Avec le chapitre V (« Une grande soirée s’annonce »), Olivier Dard et Jean Philippet décrivent par le menu la journée du 6 février jusqu’à l’émeute. Au matin du mardi 6 février, les Parisiens voient dans leurs quotidiens et sur les murs de Paris les affiches avec les appels au rassemblement par l’ensemble des groupements pour le soir, à 20h, sans oublier l’ARAC (les anciens combattants proches du PCF). Le nouveau préfet de police de Paris, Bonnefoy-Sibour, se présente à ses hommes et n’a aucune expérience du maintien de l’ordre mais les autorités répondent présentes face à l’évènement. Au même moment, Daladier se présentant à la Chambre des députés réussit son examen de passage en obtenant la question de confiance avec 300 voix contre 217. À partir de 16h, la rue entre en scène, place de la Concorde, en face du Palais Bourbon, siège de la Chambre des députés. Autour de l’Hôtel de Ville de Paris, communistes et JP font le coup de poing puis se dirigent vers la place de la Concorde. Un cortège d’une vingtaine de conseillers municipaux de Paris favorables aux JP se heurtent à un barrage de policiers municipaux avec échauffourées à la clé. Vers 17h, le pont et la place de la Concorde est sous tension et le service d’ordre est en sous-effectif face aux manifestants. Vers 18h, les renforts arrivent mais s’avèrent insuffisants. Frot fait appel à l’armée, court-circuitant le préfet de police. Puis, la garde républicaine intervient en dispersant les manifestants, près de l’Obélisque de la Concorde, vers 18h45. À 18h25, les députés demandent à nouveau la question de confiance. Vers 19h15, le service d’ordre autour du Palais Bourbon tient toujours mais des coups de feu retentissent. Pendant ce temps-là, Daladier obtient pour la deuxième fois la confiance par 302 voix contre 204.

Avec le chapitre VI (« On tire ! »), les auteurs racontent les faits survenus durant la soirée et la nuit du 6 février 1934. Vers 19h30, 1500 manifestants de la Solidarité française défilent et ce sont les premiers tirs à balles réelles ainsi que les premiers morts. À 19h45, la chambre des députés est sous le coup du fracas des tirs. Pendant ce temps-là, les Croix-de-Feu de La Rocque (soit 12 000 hommes répartis en plusieurs cortèges) préparent une intimidation calculée (?). À 20h30, la confiance est votée à Daladier pour la troisième fois avec pour résultat 343 voix contre 237. Entre la place de la Concorde et la Chambre des députés, les liaisons sont difficiles. La pérégrination des anciens combattants de l’UNC est l’objet d’incidents avec les forces de l’ordre jusqu’à 22h30. Une multiplication des foyers d’agitation a lieu de 20h à 22h et leur périmètre recouvre un quart de la superficie de Paris. Une violence inutile et non maîtrisée des forces de l’ordre aggrave le bilan et l’armée intervient de 21h30 à 22h30. L’ébullition et l’inquiétude autour de Chiappe ainsi qu’à l’Hôtel de Ville de Paris montent. Des hôpitaux de campagne sont improvisés comme à la taverne Weber avant de diriger les blessés vers les hôpitaux. Aux environs de 23h30, une charge brutale des forces de l’ordre à cheval met fin aux émeutes place de la Concorde avec une fusillade nourrie (une « pétarade » formidable). Enfin, la dernière charge a lieu à 23h30 qui est finalement une opération de « nettoyage » en tirant sur les manifestants dans le quartier des Champs-Élysées. La fin de la partie est sifflée aux alentours de 2h du matin. Le Palais Bourbon est sauf.

Avec le chapitre VII (« Le jour d’après »), les auteurs présentent la journée du 7 février 1934. Une réunion interministérielle a lieu au ministère de l’Intérieur, vers 1h15, où la question de l’état de siège est posée puis proclamée par la détermination de Frot, ministre de l’Intérieur. Des discours martiaux aux réalités des contraintes : Le matin du 7 février, le gouvernement veut communiquer par une affiche qui ne sera jamais collée. Toujours, le 7 février au matin, une partie de la presse (L’Action française, Le Populaire, Le Quotidien, L’Humanité) se déchaîne contre Daladier et son gouvernement. Daladier est en sursis politiquement et les premières arrestations des chefs de ligues et des dirigeants communistes ont lieu durant la matinée du 7 février. Vers midi, Daladier est démissionnaire mais sa démission est rendue publique qu’à 16h. À la recherche de l’homme providentiel, le nom de Gaston Doumergue s’impose vite avec Pierre Laval à la manœuvre. Doumergue est sur orbite et accepte de constituer un gouvernement d’Union nationale, à 18h. Le 7 février côté rue, des échauffourées ont lieu entre militants de ligues ainsi que communistes et forces de l’ordre durant l’après-midi. Une nouvelle soirée d’émeute a lieu, le soir du 7 février, avec un bilan lourd : 4 morts et 70 hospitalisés côtés civils et 7 blessés côté service d’ordre. Au matin du 7 février, les partis de gauche sont profondément divisés mais Doriot veut l’alliance avec la SFIO et la gauche se met en mouvement. L’ampleur des manifestations provinciales est variable (« La province contre Paris ? »), assez limités dans la villes moyennes (Tours) et relativement importantes dans quelques métropoles (Bordeaux, Nancy et Lille).

Avec le chapitre VIII (« Les répliques »), les auteurs narrent les journées allant du 8 au 12 février 1934. Les droites nationalistes pensaient leur heure venue mais à tort car elles l’ont laissée passer. Prises au piège de l’Union nationale, elles perdent l’initiative de la rue avec le choix de « Doumergue ou le pis-aller » car c’était sans compter avec le réveil à gauche. Les communistes sont sur les barricades, le 9 février, à Paris et la grève générale du 12 février est suivie avec grand succès tant en province qu’à Paris avec la manifestation unitaire du cours de Vincennes entre communistes et socialistes. La banlieue parisienne est sous tension avec des heurts sanglants entre militants communistes et forces de l’ordre (2 morts). Les droites face au 12 février sont dans le déni. Le projet de Front national (ligues + anciens combattants + mouvements de jeunesse) est mort-né car l’accord est impossible avec de La Rocque, malgré le concours de Lyautey.

Avec le chapitre IX (« La trêve, espoirs et échec »), Olivier Dard et Jean Philippet présentent les évènements qui se déroulent lors du printemps 1934 tout en s’efforçant de restituer l’atmosphère bouillonnante de cette époque. Le gouvernement d’Union nationale déçoit l’opinion publique et est un échec par rapport aux espoirs suscités. Les réponses à la crise mondiale et en France sont autant partagées par les intellectuels de gauche et de droite (anti-américanisme, anti-libéral et anticapitaliste) ainsi que la volonté de réformer l’État. En juin 1934, les États généraux de la jeunesse de droite et de gauche ont lieu en suscitant un éphémère front des dissidents. L’opinion publique est vite déçue par cette « trêve » en trompe-l’œil. De plus, l’engrenage de la violence est reparti avec des incidents entre ligueurs et forces de gauche en région parisienne en mars puis en avril, en province. Juin 1934 est encore plus troublé par les incidents touchant le député de Gironde Philippe Henriot, symbole de la lutte contre l’affaire Stavisky. La violence en chiffres : au cours du premier semestre 1934, 163 manifestations de droite en province contre 363 organisées par la gauche dont une soixantaine contre la droite. (« Quand une affaire chasse l’autre ») Avec la mort du magistrat Prince, le 26 février 1934, écrasé par un train à Dijon, conseiller au parquet financier du Tribunal de la Seine lors des escroqueries de Stavisky : la gauche y voit un suicide et la droite un assassinat politique. En s’attaquant au radical Chautemps, lors de sa déposition à la commission d’enquête sur l’affaire Stavisky, Tardieu met fin à la trêve des partis et au ministère Doumergue. Le 8 novembre 1934, constatant des désaccords croissants avec les radicaux de son cabinet, Doumergue démissionne et signe la fin de son ministère. Même les émeutes du 6 février 1934 ne parviennent pas à recréer les conditions d’une véritable union nationale. La volonté affichée de réformer l’État accouche de mesures dérisoires.

Sociologie des manifestants et des émeutiers

La troisième partie du livre, de 65 pages (p. 388-453), a pour sujet la sociologie des manifestants et des émeutiers sans oublier les morts et les blessés du 6 février 1934. C’est la partie la plus courte du livre avec ses 65 pages mais probablement la plus novatrice de l’ouvrage et, donc, l’une des plus intéressantes. Elle compte seulement deux chapitres intitulés : chapitre X « Manifestants et émeutiers » (p. 388-427) et chapitre XI « Morts et blessés du 6 février » (p. 428-453) dont ce dernier est constitué de 11 tableaux de chiffres et données, tous issus de la Commission d’Enquête Parlementaire (CEP).

Avec le chapitre X (« Manifestants et émeutiers »), Olivier Dard et Jean Philippet tentent de quantifier manifestants, émeutiers et actions ainsi que d’en faire la sociologie. D’après la préfecture, les manifestants sont au nombre de 30 000 qui sont aussi bien des ligueurs, communistes, anciens combattants, apaches et voyous sans oublier des marginaux. (« Qui sont les manifestants ? »). L’unanimité règne sur l’âge de la quasi-totalité des émeutiers qui est de 16 à 20 ans (« Qui sont les émeutiers ? »). Désigner et qualifier les actions perpétrées ont été difficiles à apprécié et seul le chef d’accusation de délit d’attroupement est retenu pour l’instruction judiciaire. Un passage est consacré aux « Gangsters, escarpes et voyous » via Jean Chiappe à qui la presse donnait des connivences. Selon les auteurs, la participation des communistes dans le 6 février est évident par l’arrestation de plusieurs d’entre eux, avec pour fond la dissidence de Doriot par rapport à la direction du PCF avec Thorez et Duclos soutenus par Moscou. Les Camelots du roi et les étudiants d’AF ont été suspectés pour leur rôle dans le 6 février mais l’attitude de leur chefs contredit en partie les accusations, d’après les auteurs pour qui « Une dissidence royaliste ? » est seulement une hypothèse.

Avec le chapitre XI (« Morts et blessés du 6 février »), Dard et Philippet s’attaquent aux victimes du 6 février dont les arguments s’appuient sur la dizaine de tableaux composés de chiffres officiels dont le bilan officiel fait état de 1 450 victimes au total, dont 781 dans le service d’ordre et 673 parmi les manifestants et curieux. Le service d’ordre compte 1 tué et 780 blessés (police municipale + militaires) dont la moitié par des jets de projectiles divers et les blessés l’ont été surtout au pont et place de la Concorde. Les victimes civiles, quant à elles, sont au nombre de 364, avec 18 morts civils dont 10 tués lors de la fusillade de 19h45 et 8 dans celle de 23h30 ; le nombre de blessés par balles est de 84, dont 53 à 19h45 et 31 à 23h30 ; la fusillade de 19h45 touche surtout des ligueurs et des curieux à parts égales tandis que la seconde de 22h30 touche uniquement des passants. La sociologie des blessés montre que le 6 février 1934 peut se comprendre comme une révolte des classes moyennes inférieures à la fois faubourienne et banlieusarde de Paris. L’indemnisation et ses enjeux sont très importants car politiques ; en effet, les plaintes au pénal contre les forces de l’ordre et contre les ligues sont classés par suite de non-lieux, au cours du premier semestre 1935 ; restent les demandes d’indemnisation contre l’État et la Ville de Paris devant les juridictions civiles et administratives : les dommages matériels seront indemnisés par voie de transaction personnalisée tandis que bien des dommages corporels ne le furent pas.

Les trois bilans de février 1934 et la conclusion des auteurs

Avec le chapitre XII (« Les six complots du 6 février »), »), les auteurs passent en revue les 6 complots du 6 février mis en avant et les passent au crible. Le complot de l’assaut contre la République de la part des ligues ne tient pas car le rapport de force entre les ligueurs (entre 4 500 et 5 000) et les forces de l’ordre oscillant entre 6 500 et 8 000 hommes est en faveur de ces dernières. À l’inverse, la thèse du complot jacobin du gouvernement Daladier et des militants communistes tient plus du fantasme que de la réalité de l’aveu même des auteurs. Le complot du directoire est attribué au ministre de l’Intérieur Frot par la presse de droite ou au chef d’état-major général aux armées Weygand par la presse de gauche mais ce dernier reste loyal aux institutions de la République. Malgré la volonté et le financement des ligues par le monde industriel, financier et corporatistes désireux d’un État fort, une action concertée des ligues se heurtent au fait que les Croix-de-Feu de de La Rocque sont indépendants des autres ligues (JP, AF et Solidarité française). L’ombre du manoir d’Anjou ne tient pas davantage car l’AF n’a pas les moyens ni la volonté pour une restauration monarchique en France. Le complot d’un quatre-septembre 1870 à l’envers mené par le chef des JP Taittinger ne tient pas non plus car ce dernier n’avait pas d’autre ambition que de marcher sur le Palais Bourbon. Reste le rôle exact des conseillers municipaux de Paris lors du 6 février dont un certain nombre sont proches des ligues et de la droite nationaliste mais le 6 février fut un écran de fumée pour faire oublier leurs relations avec Stavisky (« Une conspiration d’échevins ? »). Enfin, le lieutenant-colonel de La Rocque n’est d’aucun complot car il tient son mouvement au-dessus des intrigues des autres ligues et il est conscient que ce n’est pas encore son heure pour diriger le pays. Par conséquent, les raisons de l’échec du 6 février tiennent autant à la dispersion des troupes ligueuses qu’au fait qu’elles défilent sans se mélanger.

Avec le chapitre XIV (« Les vrais 6 février »), la commission d’enquête sur le 6 février, à majorité cartelliste, s’est rendue compte qu’il existait plusieurs 6 février. Faute de moyens judiciaires, la CEP n’a pas su ou pu expliquer pourquoi le 6 février est passé de la manifestation à l’émeute. En revanche, les fautes du service d’ordre furent mises à jour et permirent une nouvelle législation sur le port d’armes ainsi que la rénovation de la loi sur les manifestations. La question des sommations et ordres de tirer ont eu une importance capitale mais furent difficiles à trancher devant la guerre entre policiers et militaires. Les responsabilités des ligues sont indéniables dans cette tragédie avec la fanatisation de la rue par la presse d’extrême-droite (AF) ou des hommes (de La Rocque). Selon les auteurs, les dirigeants des ligues n’avaient pas l’intention de renverser la République, en revanche, certains militants voulaient en découdre avec les membres du gouvernement (Le « gros « décousu » »). Enfin, le poids de l’affaire Stavisky est indéniable dans la tragédie du 6 février 1934 mais elle met surtout en lumière la compromission et la corruption du milieu des affaires avec le monde politique de droite (Laval et Tardieu) et de gauche (les radicaux).

Dans leur conclusion, pour Olivier Dard et Jean Philippet, « le 6 février n’est rien d’autre qu’une manifestation antiparlementaire et antigouvernementale de protestation et de colère sanglante qui a viré à l’émeute, sur la rive droite de la capitale. Sont en cause, […], une accumulation exceptionnelle de maladresses et de fautes de part et d’autre, à commencer par les carences d’un service d’ordre très désorganisé, mal conçu et incapable de faire face aux enjeux de cette mobilisation. » (p. 599). Selon les deux auteurs, il n’y a pas eu un 6 février mais des « 6 février » et le 6 février n’est pas à l’origine du Front populaire car le Komintern avait décidé le rapprochement entre socialistes et communistes français, dès l’été 1934. De plus, paradoxalement, les deux historiens affirment que le 6 février est le chant du cygne du modèle ligueur et non son triomphe.

Février 34 : l’affrontement : La dernière synthèse universitaire sur les tenants et les aboutissants du 6 Février 1934

Pour conclure, l’ouvrage Février 34 : l’affrontement d’Olivier Dard et Jean Philippet est la dernière synthèse parue sur les évènements de février 1934 et répond aux exigences des auteurs données dans l’introduction. L’ouvrage impressionne par la maîtrise chronologique des évènements ainsi que par celle de la documentation (voir la quantité et la qualité des notes infrapaginales ainsi que les 3 plans et les affiches des Croix-de-Feu / UNC, publiés en fin de volume). Les auteurs sont convaincants quand ils déconstruisent les thèses complotistes de droite et de gauche qui auront la vie dure dans l’inconscient collectif français. Le grand mérite de cet ouvrage est de montrer et surtout de démontrer que le 6 février 1934 fut l’acmé mais aussi, paradoxalement, la fin du modèle ligueur en France par leurs dissolutions en juin 1936 par le gouvernement de Front populaire. Seuls, les Croix-de-Feu – en se transformant en parti de masse avec le Parti Social Français (PSF) avec plus de un million d’adhérents en 1939 – échappe à la disparition des ligues mais la Seconde Guerre mondiale avec l’Occupation ne permettra pas au PSF de transformer l’essai en victoire électorale.

Cependant, parmi les réserves que nous émettons, nous regrettons que les auteurs n’aient pas consacré tout un chapitre à l’historiographie sur le 6 février 1934, et en particulier, de ne pas avoir cité dans leur bibliographie des auteurs anglo-saxons tels que le britannique Kevin Passmore ou l’australien Sean Kennedy. De plus, il nous semble que les deux auteurs n’insistent pas assez sur l’impact culturel et sur les mentalités qu’a eu le 6 février sur l’opinion publique. En effet, les faits sont têtus car y aurait-il eu un Front populaire sans le 6 février 1934 ? Enfin, nul doute que cette relecture du 6 février 1934 risque d’alimenter ici et là quelques polémiques entre historiens de la France de l’entre-deux-guerres mais cela serait aussi l’occasion de faire le point sur l’historiographie de cet évènement marquant de la Troisième République finissante.