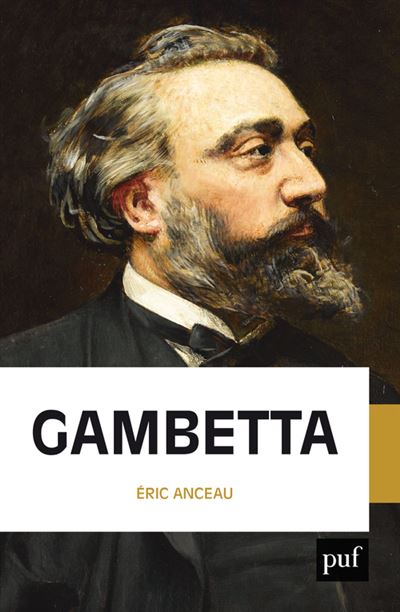

Figure charismatique et clivante, Gambetta ne laisse jamais indifférent. Il est aujourd’hui la deuxième personnalité française la plus honorée par la toponymie des rues, avenues et boulevards après Victor Hugo, mais connaît un net déclin dans la mémoire collective. À travers cette biographie, c’est donc aussi un pan de notre histoire politique qui se rouvre : celle d’une République fragile, contestée, à construire, mais portée par des figures visionnaires. Gambetta fut l’une d’elles, et sa trajectoire, à la fois flamboyante et tragiquement brève, incarne toute la complexité du moment républicain.

Dans Gambetta, publié aux Presses Universitaires de France, Éric Anceau, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lorraine, livre ainsi une biographie exigeante et nuancée d’une des figures majeures, et pourtant aujourd’hui en partie oubliée, de la Troisième République. S’inscrivant dans la lignée des travaux de Jean-Marie Mayeur et Pierre Barral, auteurs de deux biographies majeures sur le personnage, Eric Anceau entend renouveler notre regard sur Léon Gambetta en dépassant le récit hagiographique ou le simple portrait politique. L’ouvrage se veut aussi une contribution à la compréhension d’enjeux toujours actuels : Que signifie être français ? Comment faire nation ? Pourquoi et comment la République ?

Un destin d’exception, entre précocité et originalité

Gambetta naît à Cahors en 1838 dans une famille modeste. À sa naissance, il n’est pas français : le Code civil de l’époque l’en exclut en raison de sa filiation italienne. Il ne deviendra citoyen qu’en 1859, à 21 ans, par un acte volontaire. Ce détail est plus qu’anecdotique, il alimente un rapport particulier à l’identité nationale et à l’idéal républicain. Très tôt, sa mère le politise contre la monarchie et le bonapartisme.

Arrivé à Paris, où il devient avocat, il fréquente les cafés politiques, les cercles intellectuels, mais aussi le Corps législatif dont il assiste assidûment aux séances. Il se rapproche alors du « groupe des cinq », Favre, Ollivier, Picard, Darimon, Hénon, et devient le relais de leurs idées auprès de la jeunesse étudiante.

C’est à la barre qu’il se fait d’abord remarquer : d’abord en défendant l’ouvrier Beretta dans l‘ « affaire des Cinquante-Quatre ». Lors de ce procès politique majeur sous le Second Empire, cinquante-quatre citoyens furent accusés de complot contre la sûreté de l’État et contre la vie de l’empereur Napoléon III. Puis, Gambetta s’investit dans le procès de la souscription Baudin. Ses plaidoiries aux accents de discours anti-Napoléon III sont reproduites dans la presse, il devient une figure montante de la gauche républicaine. Se lançant en politique, pour les élections législatives, Gambetta devient l’homme du « programme de Belleville » (1869), qui conjugue réformes sociales et démocratie parlementaire.

Éric Anceau insiste sur la précocité et l’originalité de Gambetta dans le paysage politique. Il n’est ni un notable, ni un révolutionnaire classique. Il ouvre une troisième voie, celle d’un républicanisme ambitieux mais pragmatique. Il incarne une génération nouvelle, qui ne vient ni des salons monarchiques ni des barricades de 1848.

Le tribun devenu homme d’État

Après la défaite de Sedan en 1870, Gambetta entre dans le gouvernement de Défense nationale comme ministre de l’Intérieur. Il réclame la déchéance de l’Empire, la proclamation de la République, et entend éviter que les « rouges » ne prennent le pouvoir. Il devient alors l’âme de la résistance.

Le 7 octobre 1870, dans une scène entrée dans l’imaginaire républicain, il quitte Paris en ballon pour organiser la guerre depuis Tours. Il se lance dans une mobilisation sans précédent : recrutement, équipements, logistique, encadrement … Il républicanise le corps préfectoral, tout en conservant des administrateurs bonapartistes par réalisme. Il écrase également les velléités révolutionnaires à Lyon, Marseille, Toulouse. Eric Anceau montre ici un Gambetta homme d’action, ferme, efficace.

Face à l’armistice proposé par Jules Favre, qui inclut l’annexion de l’Alsace-Moselle, il refuse de céder. Il démissionne le 6 février 1871, préférant éviter une guerre civile. Lors des élections qui suivent, la France vote pour les notables monarchistes, mais Gambetta est élu dans neuf départements, notamment ceux concernés par l’annexion, il choisit symboliquement le Bas-Rhin, avant de se démettre.

Peu à peu, le fougueux tribun se transforme en stratège politique. Eric Anceau note avec justesse : « l’avocat impétueux du programme de Belleville fait place à un homme d’État pragmatique et calculateur ». Gambetta comprend qu’il faut réunir les républicains, construire un parti structuré et rassurer les campagnes. Il s’impose comme chef de file de l’Union républicaine et fonde le journal La Révolution française.

Opportunisme ou sagesse politique ?

Le cœur du livre interroge cette tension constante entre convictions profondes et sens aigu du compromis. Gambetta est volontiers qualifié d’« opportuniste », mais Eric Anceau nuance ce terme en parlant d’un « opportunisme gambettiste qui entend privilégier la raison sur la démagogie ». Il plaide pour une République modérée, ordonnée, progressiste, capable d’unir les forces sociales sans les diviser.

Il sillonne la France, participe à d’innombrables banquets, rencontre ouvriers, paysans et petits bourgeois. Il se rêve en rassembleur. Il défend un « réformisme sage », qui veut faire du parti républicain le parti de tous les Français. Il appelle à une « République nationale, République de tous », et veut faire du Sénat une chambre républicaine.

Il affronte alors le président Mac Mahon, chef de l’exécutif, monarchiste conservateur. Dans son discours de Lille, il lance : « il faudra se soumettre ou se démettre ». Lorsque Mac Mahon refuse de l’appeler à former un gouvernement, Gambetta laisse la crise mûrir. Après la victoire des républicains aux élections, Mac Mahon démissionne. La République parlementaire est consolidée.

Un legs complexe, entre mémoire et oubli

En 1881, Gambetta devient enfin président du Conseil. Il entend gouverner avec méthode et autorité. Il crée trois nouveaux ministères (Arts, Agriculture, Colonies) et s’entoure de jeunes républicains comme Waldeck-Rousseau ou Félix Faure. Mais son gouvernement est trop centralisateur pour certains, trop modéré pour d’autres. Il tombe au bout de 74 jours.

Gambetta meurt prématurément en 1882 à Ville-d’Avray, laissant derrière lui un héritage aux multiples facettes. Pour la gauche, il incarne le défenseur du peuple ; pour la droite, le héraut de la patrie. Son action inspire des figures majeures comme Waldeck-Rousseau, Poincaré ou Deschanel. En 1940, de Gaulle le cite dans un discours prononcé à la BBC, l’inscrivant ainsi dans son panthéon personnel des grandes figures de l’histoire de France.

Et pourtant, sa mémoire s’estompe. Il reste néanmoins la deuxième personnalité la plus célébrée par la toponymie des rues françaises, juste après Victor Hugo. Son célèbre œil de verre, exposé au musée de Cahors Henri-Martin, symbolise bien cette survivance sous la forme d’une « relique ». Zola dénonçait déjà cette forme d’idolâtrie, là où d’autres saluaient la grandeur. Une chose est sûre : il ne laissa jamais indifférent.

Par sa vie, ses combats et ses compromis, Léon Gambetta incarne les espoirs et les tensions de la République en construction. Ce bel ouvrage d’Éric Anceau ne dresse pas un portrait figé, mais explore toutes les facettes d’un homme politique en mouvement, parfois contradictoire, toujours habité par une ambition sincère : celle de faire de la France une nation unie sous la République.

Plus que jamais, Gambetta nous invite à réfléchir aux questions qui structurent encore notre vie politique : Que signifie être français ? Comment faire nation ? Comment conjuguer liberté, unité et justice dans un même projet républicain ? Autant de défis qu’il a tenté de relever avec passion, intelligence et, parfois, une part de calcul. Un homme du réel et de l’idéal !