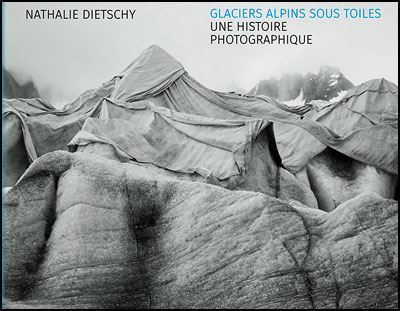

On connaît les effets du changement climatique en montagne, la Suisse est très impactée par le phénomène de la fonte des glaciers. On estime que 70% de la masse des glaciers helvétiques aura disparu d’ici la fin du siècle. Pour faire face, des toiles géotextiles sont déployées sur des zones glaciaires. Une expositionElle s’est tenue l’été dernier, du 24 juin au 17 août 2025, au Musée suisse de l’appareil photographique et sur le quai Perdonnet de Vevey. a été consacrée à la sauvegarde des glaciers et à leurs représentations photographiques, dans le cadre de l’Année internationale de la préservation des glaciers proclamée par lʹUNESCO.

Pour les Suisses, tenter de préserver les glaciers est un enjeu patrimonial Une table-ronde est organisée, le 6 novembre 2025, par la Faculté des Lettres et la Faculté des géosciences et de l’environnement dans le cadre de la Plateforme paysage de l’UNIL : Enjeux patrimoniaux de la préservation des glaciers. Pour tenter de freiner la fonte des glaces, des toiles géotextiles sont déployées sur des zones glaciaires des Alpes.

L’ouvrage de Nathalie Dietschy, Glaciers alpins sous toiles – Une histoire photographique, analyse pourquoi et comment les artistesVingt-cinq photographes se sont emparés de ces paysages transformés.

«Ils [les photographes] nous laissent une trace photographique de notre empreinte touristique et, plus largement, de l’ère Anthropocène. C’est donc à une histoire des glaciers alpins en mouvement que ces représentations nous invitent, l’histoire d’un paysage voué à disparaître et à être transformé en un paysage nouveau.»

L’introduction rappelle que les glaciers sont des révélateurs du changement climatique. La politique de protection par déploiement de bâches géotextiles a commencé en 2000. La comparaison des photographies du XIXe siècle avec les clichés actuels montre bien le recul glaciaire. Cette situation, qui n’a pas laissé les artistes indifférents, permet d’étudier l’évolution du regard du romantisme à l’expression de la désolation.

Les fils du temps

Dans ce premier chapitre, l’autrice invite à un voyage dans l’histoire culturelle des glaciers depuis le XVIIIe siècle.

Aujourd’hui, la protection des glaciers s’inscrit dans une exploitation touristique de la montagne.

Photo : AP / Matthias Schrader

in https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2175368/glaciers-suisse-trous-rechauffement-climat

Fibres temporelles et maillages humains

Les artistes d’aujourd’hui répondent aux images d’autrefois comme cette photographie de Bertrand Stofleth, un homme, sac au dos devant le glacier du Saint-Gothard (2013) qui est comme un écho de la photographie de Caspar David Friedrich, La voyageur au-dessus de la mer de nuage (1817).

L’histoire de la photographie de montagne montre que les paysages représentés sont des constructions imaginaires imprégnées de codes visuels ancrés dans la conscience collective. Les reproductions de quelques clichés montrent que les artistes expriment le passage de l’approche romantique du XIXe siècle au constat de l’exploitation touristique, notamment l’emprise du ski et les essais dérisoires de protéger les glaciers.

Des textiles évocateurs

Deux approches coexistent : documenter les aménagements sans tomber dans une esthétique de la désolation glacier du Rhône et une démarche qui met en avant les formes esthétiques, les toiles comme des linceuls.

C’est la cas de l’approche de Claudio Orlandi dans la série Ultimate lanscape.

Pour Laurence Piaget-Dubuis, l’aspect du glacier du Rhône évoque des champs de bataille comme dans sa série Agonie d’un glacier.

Déplier les nœuds

Le 4e chapitre est consacré à la naissance de nouveaux paysages.

La réflexion se poursuit sur la référence aux voiles, aux linceuls et aux pierres tombales

jusqu’au thème de l’esthétique de la ruineOon pourra se reporter à l’ouvrage : Esthétique des ruines – Poétique de la destruction, Miguel Egaña, Olivier Schefer (dirs.), PUR.

Peut-on parler comme Jean-Baptiste Fressozcité p. 179 de l’ambivalence de l’esthétique de l’anthropocène ?

Détricoter pour en découdre

Les photographes sont-ils des nostalgiques qui cherchent à arrêter le temps ? L’autrice revient sur les émotions suscitées qui renvoient au deuil. Elle développe le concept de « solastalgie », une détresse causée par les changements perçus comme irréversibles de notre environnement. Les photographes sont alors des porte-voix : « En tant qu’artiste, je cherchais à me positionner, à m’engager par le regard, l’observation et la transcription pour permettre un questionnement en lien avec notre rapport à l’environnement » (Laurence Piaget-Dubuis citée p.195), des prises de position, parfois mal perçues en raison des enjeux économiques du tourisme. Incitation à agir ou impuissance de l’éco-anxiété, peut-on faire le deuil des glaciers et donc d’une partie de l’identité suisse.

Ces paysages éphémères, ces photographies, présentées dans l’ouvrage, sont des signes d’impuissance et de désespoir face aux dérèglements climatiques. Cette une étude historique des représentations est aussi un essai sur l’environnement alpin. L’ouvrage ouvre des pistes de réflexion sur ce qu’est le paysage, les émotions qu’il procure et ses rapports avec l’art.

Un extrait de l’ouvrage : ICI

Une interview de Nathalie Dietschy « Glaciers sous couvert. Une histoire de préservation » / Vertigo / 18 min. / le 25 juin 2025 dans cet article : Les glaciers et leur préservation au coeur d’une double exposition à Vevey