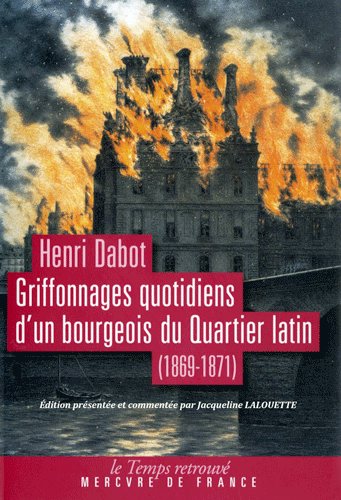

Un chroniqueur parisien

Écriture du quotidien, son contenu est le reflet des petites péripéties de l’existence de cet avocat paisible, époux et père de famille affectueux, attentif à la vie de son quartier. Plus spectateur qu’acteur, ce badaud de Paris est le reflet du vécu collectif de la grande cité. Idéalement placé à l’angle de la rue de la Sorbonne et de la rue des Ecoles, son domicile en fait un observateur privilégié de la réalité quotidienne du Quartier latin. Son regard n’est pas neutre pour autant. Patriote sincère, Dabot est partagé entre l’inquiétude et l’espoir de la sortie victorieuse durant le Siège. Républicain conservateur, il ne pleure pas l’Empire mais n’apprécie pas la radicalité politique des Communards. Catholique pratiquant, il est particulièrement indigné par leur anticléricalisme militant, qui se mue en persécutions contre les gens d’église et aboutit aux exécutions d’otages.

La chronique débute en 1869, avec l’agitation rituelle des étudiants. Puis elle consigne les troubles survenus à Paris lors du plébiscite de mai 1870. Mais très vite sonne l’heure de la guerre franco-allemande. L’ouvrage acquiert dès lors une substance plus composite : dans le journal tenu par Dabot, s’insèrent des correspondances échangées avec son épouse réfugiée en province, des récits et des lettres de familiers et de voisins. Un système complexe de notes et d’ajouts faits par l’auteur disperse parfois l’attention. L’appareil critique ajouté par Jacqueline Ladoucette introduit une strate supplémentaire dans cette nébuleuse. Surtout fait d’utiles commentaires d’ambiance, il est dommage qu’il néglige un peu les protagonistes cités (qui est l’énigmatique Chaudey, victime de la Commune ? Que sont devenus certains communards plusieurs fois évoqués par Dabot : le maire d’arrondissement Régère, le colonel Gois, le colonel Lisbonne ?).

Le siège de Paris

Lors du siège de Paris, notre diariste est incorporé comme soldat dans la «compagnie des Chiens savants» de la Garde Nationale, ainsi dénommée par les enfants du quartier en raison de la composition très élitiste de ses membres, recrutés parmi les professions intellectuelles du Ve arrondissement : enseignants et membres du barreau, imprimeurs et libraires, négociants et ouvriers d’art, architectes et journalistes, parmi lesquels trône même un Académicien (des Sciences morales et politiques à l’époque, de l’Académie française par la suite) ! Tous sont des patriotes, mais pas des guerriers. Pour eux, le siège de Paris se borne à un service de garde sédentaire sur la ceinture fortifiée de la ville, et aux voeux inquiets formulés pour les troupes qui tentent les sorties. Le transport de blessés ramenés du combat est leur expérience la plus tangible de la lutte qui se livre au large de leurs routines, et le risque principal encouru par eux s’avère celui des incommodités résultant d’un hiver qui fut particulièrement rigoureux.

Dabot est donc surtout le chroniqueur des angoisses et des privations qui affectent les assiégés. Deux thèmes y prédominent. Le premier est la pénurie alimentaire qui se répand, et la diffusion de nourritures de substitution qui en résulte. Chevaux, chiens et rats deviennent des sujets de créativité culinaire. La ménagerie du Jardin d’acclimatation finit aussi sous les fourchettes, mais pas celle du Muséum d’histoire naturelle, préservée au nom de la mission d’intérêt public et scientifique de l’institution. Une seconde obsession s’y ajoute peu avant le triste dénouement : le bombardement d’artillerie qui frappe la capitale dans les dernières semaines du siège.

Un adversaire discret de la Commune

Après la capitulation, Dabot retrouve brièvement sa famille avant de regagner la capitale, et y séjourne jusqu’au tout début du mois de mai 1871. Observateur toujours attentif et avocat contraint à l’oisiveté, il fait profil bas pour échapper aux contributions de la Commune et au service de la garde nationale fédérée, consignant impressions d’ambiance et petits faits reflétant la tension parisienne. Menacé d’arrestation pour insoumission militaire, il parvient finalement à s’échapper en se faisant passer pour un ravitailleur allant aux provisions, et se réfugie du côté versaillais. Même si sa préférence pour le camp de l’ordre est évidente, il demeure fidèle à sa posture de badaud. Il livre néanmoins un récit assez dense des combats acharnés de la Semaine sanglante disputés dans le Quartier Latin (où tomba Raoul Rigault), nourri par les témoignages de ses voisins et connaissances.

Rentré dans son arrondissement libéré, il visite la capitale dévastée, puis évoque le lent retour à la normale des corporations judiciaires dans le Palais de justice en partie dévasté par le feu. Cet aspect de son sujet l’amène à traiter rétrospectivement des institutions judiciaires de la Commune, et des efforts des avocats pour tenter de protéger les droits des prévenus, notamment par leur action en faveur des otages et des fédérés réfractaires au service. Il évoque aussi la répression menée par les juridictions versaillaises, et participe d’ailleurs lui-même à la défense des gardiens de prison inculpés d’être restés en poste durant la Commune. S’étirant jusqu’au début de décembre 1871, son récit porte également témoignage des débuts du tourisme patriotique commémoratif sur les champs de bataille du siège, et des phénomènes de thésaurisation et de pénurie monétaire de l’après-guerre.

Chronique parisienne de temps de guerre et de guerre civile, les Griffonnages de Henri Dabot ne manquent pas de charme et de valeur documentaire. Très éloigné de l’ampleur dramatique d’un Victor Hugo, ce témoignage restitue au jour le jour les soubresauts de l’Année Terrible avec une attachante authenticité.