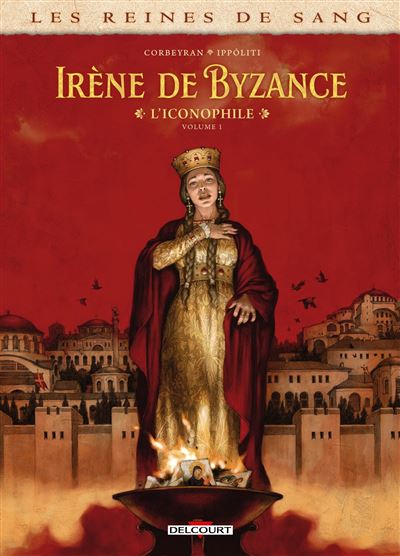

La collection « Les Reines de sang » chez Delcourt s’enrichit d’un nouveau personnage: Irène l’Athénienne. Figure politique majeure de la fin du VIIIe siècle byzantin, elle a d’abord été régente avant de devenir elle-même basileus, la première de l’histoire de cet empire. Un dyptique est prévu sur cette femme au parcours de vie à nul autre semblable.

Cette période (et cette BD) est marquée par la querelle des images qui bouleverse le monde chrétien. Iconodules et iconoclastes se déchirent, sur fond d’oppositions religieuse et politique entre l’Eglise et les empereurs byzantins, entre membres de l’institution ecclésiale, entre pratiquants et opposants de la puissance des images sacrées. Le tout alors que l’empire byzantin voit les menaces bulgare et arabo-musulmane grandir chaque jour à ses frontières.

Jeune orpheline issue d’une famille noble athénienne et élevée par son oncle, Irène voit son destin basculer encore plus lorsqu’elle est appelée à un concours de beauté afin de choisir la femme du futur empereur Léon IV, fils de Constantin V. Si tous les historiens ne sont pas d’accord sur la véracité de ce concours, les sources étant peu claires et peu nombreuses, c’est l’axe choisi par les auteurs.

Irène remporte évidemment ce concours, devient l’épouse de l’héritier de la couronne (768) et met au monde rapidement un enfant (770): Constantin. En 775, Constantin V meurt et Irène devient impératrice consort. D’éducation iconodule, la voilà désormais aux premiers rangs d’un pouvoir violemment iconoclaste, politique qu’elle tente d’atténuer auprès de son mari.

Elle doit faire aussi aux oppositions familiales, les demi-frères de son mari essayant de conspirer, notamment après le sacre (776) de Constantin VI comme co-empereur auprès de son père. En 780, le destin s’acharne à nouveau sur Irène avec la perte de son mari: elle devient régente et doit désormais protéger sa place, celle de son fils, mais aussi celui de son empire.

La BD s’achève en 786, sur ces premières années de régence où la politique d’Irène se heurte à ce conflit non résolu entre adorateurs et profanateurs d’image. 786, c’est l’échec d’un premier concile, celui de Constantinople, pourtant validé par le pape. Les forces iconoclastes sont encore trop fortes et résistent à la volonté impériale de restauration des images.

Un premier tome très agréable, aux dessins et couleurs sans accrocs ni fulgurances majeurs. Le parcours chaotique d’Irène nous immerge dans la société de cour byzantine médiévale, une société traversée par de multiples conflits et ambitions. Le récit se suit très facilement, les dialogues permettent de comprendre très clairement les dimensions plurielles des oppositions de cette époque troublée.