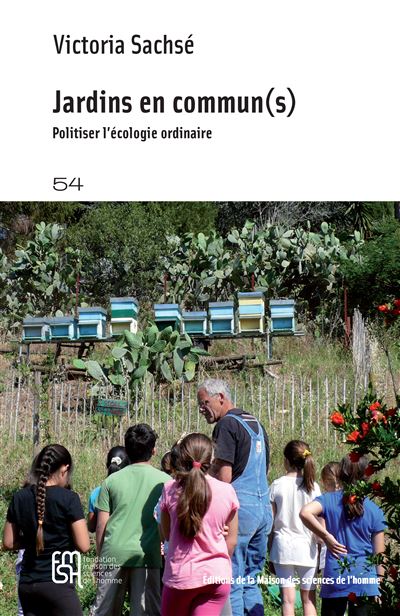

L’agriculture urbaine peut se définir comme l’ensemble des activités agricoles qui existent sur le territoire urbain et périurbain et dont les produits sont consommés par les habitants des communautés urbaines. Elle inclut jardins privés, agriculture de loisirs, agriculture en circuits longs, agriculture en circuits courts et agriculture interstitielle (dont les jardins partagés). C’est sur l’étude des jardins partagés que va se focaliser le travail de Victoria Sachsé.

Victoria Sachsé est docteure en géographie. Elle travaille à la frontière de la géographie sociale et de la sociologie politique. Sa thèse, dirigée par Sandrine Glaton à l’université de Strasbourg et dont est issu le présent ouvrage, porte sur les jardins partagés à Rome et à Strasbourg comme lieux d’appropriation de l’espace public, de participation citoyenne et d’expérimentation de nouveaux communs.

Les jardins partagés s’inscrivent dans la lignée des community gardens créés aux États-Unis dans les années 1970. Le contexte de création états-unien était somme toute différent que celui des jardins partagés contemporains. À l’origine, les community gardens s’implantent dans des quartiers marqués par la pauvreté et la criminalité. Ainsi si les jardins partagés peuvent être perçus aujourd’hui comme un phénomène de mode pour un public urbain en manque de verdure et de liens sociaux, ils sont issus d’une longue histoire de réappropriation des terres, en réaction à leur privatisation ou à leur abandon. Au-delà du simple territoire à cultiver, ils soulèvent de nombreuses interrogations sur l’organisation sociale.

L’étude de l’auteure porte sur deux terrains. D’une part, le jardin partagé de Saint-Gall dans le quartier de Koenigshoffen à Strasbourg qui a pris place en 2013 sur un ancien champ de maïs laissé en friche. Il est cultivé en permaculture par une association de 40 membres ; divisé en 6 sous-jardins qui décident à l’interne comment organiser l’espace et répartir les tâches. D’autre part, le potager Tre Fontane se trouve dans le sud de Rome, à la frontière entre les quartiers de l’EUR, de « Grotta Perfetta » et de « Tor Marancia », zone caractérisée par une composition sociale assez variée. La création du potager date de 2012 à l’initiative d’une poignée de résidents qui souhaitent réagir face à la transformation de terres qui étaient abandonnées par les pouvoirs publics et peu à peu utilisées en décharge. Sur ces deux terrains, l’auteure a mené une étude descriptive des lieux et des expériences menées puis une étude ethnographique.

L’ouvrage comporte trois parties. Dans un premier temps, l’auteure s’attache à montrer comment ces expériences de jardins partagés sont de véritables lieux d’expérimentation, d’engagement et de transmission où les principes démocratiques sont de rigueur. La structuration sous forme associative est un rouage extrêmement important dont les membres sont mus par le même désir de mettre en actes des principes politiques. Les jardins partagés sont même, pour certains, un premier pas vers le monde associatif. Dans un deuxième temps, l’auteure fait ressortir les enjeux de l’implication au jardin, qui modifie le rapport à la terre et à l’alimentation, bouleversant la perception des rôles de consommateur et de producteur, et ce, jusqu’à la remise en cause du modèle agricole conventionnel. Dans un dernier temps, l’ouvrage montre comment les associations de jardins partagés deviennent légitimes pour penser la coproduction de l’espace public aux côtés des institutions, redéfinissent la propriété et introduisent la notion de « communs » en réponse à la crise sociale et environnementale.

L’ouvrage de Victoria Sachsé est une invitation à penser l’imbrication nécessaire de la refonte de la démocratie avec les enjeux écologiques. Il montre comment la matérialisation du politique à travers des pratiques quotidiennes comme l’appropriation des espaces d’échange, de démocratie et de vie permet de penser hors des cadres existants et de souligner les continuités qui existent entre initiatives radicales et initiatives plus institutionnalisées.