Singulièrement délaissé par l’ardeur éditoriale qui ausculte inlassablement le régime de Vichy, Jean Bichelonne n’avait encore inspiré jusqu’à ce jour qu’une seule biographie relativement ancienne, puisqu’elle date de 1991. C’est dont une piste complexe et peu frayée qu’emprunte à son tour Limore Yagil, historienne israélienne spécialiste de l’Occupation, en s’intéressant à l’existence et à l’action gouvernementale de ce dirigeant de l’État français. L’envergure du personnage, son parcours et son profil à bien des égards atypique rendent-ils compte de ce désintérêt énigmatique ? Il est difficile en effet de classer cet exceptionnel fort en thème, haut-fonctionnaire d’envergure en qui l’on peut discerner une figure préfiguratrice de la technocratie moderne.

« Ministre technique » motivé par la seule efficacité fonctionnelle, Bichelonne est un adepte de la centralisation. La description faite par Limore Yagil de son rôle à Vichy et face aux exigences allemandes dessine un canevas d’une fine complexité. S’inscrivant dans une logique de contrainte négociée qui permet à la partie française d’exercer un co-contrôle et d’appliquer des mesures de rationalisation industrielle, Bichelonne entretient avec les Allemands des rapports fondés sur une doctrine ambiguë de l’intérêt commun. Dans cette approche, ses décisions prennent un nouveau relief. L’interprétation proposée par Limore Yagil des accords Speer-Bichelonne est particulièrement décapante. Conclus entre deux figures homologues parlant le même langage, celui de l’efficacité, ils formalisent un mécanisme donnant-donnant qui exempte une partie de la main-d’œuvre française du travail forcé en Allemagne au prix de sa mise au service de la machine de guerre allemande dans les usines françaises. Or, en libéralisant l’attribution du statut d’entreprise protégée, qui connaît en 1944 une extension considérable, Bichelonne infléchit ce dispositif, conçu dans l’intérêt de la guerre allemande, vers une meilleure prise en compte de l’intérêt économique de la France. Il y inclut le plus possible d’usines indispensables au fonctionnement de l’économie nationale. La priorité donnée au maintien des forces productives sur le sol français implique en contrepartie un soutien à l’effort de guerre nazi, mais permet de freiner fortement l’envoi forcé de main-d’œuvre outre-Rhin. Bichelonne s’appuie avec beaucoup de détermination sur ces accords dont il fait un cheval de Troie. S’en prévalant comme d’un bouclier contre les exigences de Sauckel, il parvient ainsi à un quasi blocage des départs au STO. Par les biais qu’ils autorisent, les accords Speer-Bichelonne pourraient donc être lus comme un effort pour limiter la mainmise allemande sur l’économie française. Il semble d’ailleurs que, dans l’exercice de sa tutelle sur la SNCF, le technocrate vichyste se soit là aussi efforcé de limiter les ingérences et prélèvements de l’occupant. Poussant jusqu’à son terme cette logique, les plus ardents défenseurs de sa mémoire voient même en Bichelonne un quasi « maquisard de l’économie » qui aurait soustrait à l’administration allemande une partie de la production française… avis sur lequel on peut légitimement rester circonspect. En tout état de cause, l’analyse de Limore Yagil s’appuie sur un inventaire détaillé de l’organisation économique de la France sous la contrainte allemande. Il s’en dégage un instructif état des lieux de l’évolution de l’industrie française dans ce contexte critique, et une mise en perspective intéressante de la collaboration économique.

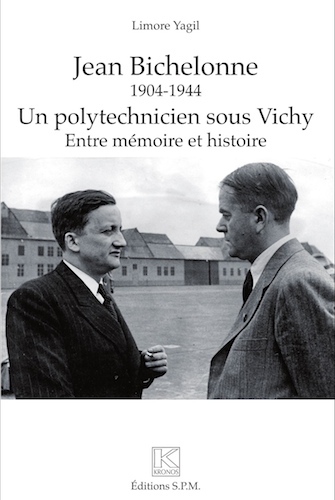

Les qualités de fond de cette étude biographique agrémentée par un ensemble de photos privées et publiques, sa solidité documentaire et les perspectives d’ensemble qui s’en dégagent sont donc appréciables. Il est malheureux que le texte souffre de certaines imperfections formelles : des coquilles récurrentes (telles la légende p.14 ou le prénom de Goering p.75), la reproduction à l’identique de phrases ou de passages à plusieurs reprises (stigmates caractéristiques de l’écriture informatique repérables p.104, p.151-152, p.190, p.218, p.239) et un léger décalage de l’index. Signalons aussi une petite approximation sur le cheminement politique de Marcel Déat et une évocation inattendue de la famille de Wendel comme symbole de la domination juive de l’économie (p.148). Une anomalie ponctuelle d’identification doit enfin être rectifiée : l’ingénieur général Barillon (cité p.58) ne peut être l’individu présumé par l’auteur qui, n’ayant que 27 ans en 1940, ne pouvait avoir déjà accédé à un tel rang hiérarchique. Il faut en fait reconnaître dans ce protagoniste un membre respecté de l’Académie des Sciences, l’ingénieur général du Génie maritime Émile Barillon (1879-1967).

Sans aller jusqu’à accorder à Jean Bichelonne un quitus absolutoire, il faut convenir que la démonstration de Limore Yagil est plutôt convaincante dans son évaluation de la trajectoire du partenaire français d’Albert Speer. Durant l’Occupation, il supervise une gestion efficiente de la pénurie, adapte et essaye de moderniser le tissu industriel national et met en œuvre un embryon de planification. En outre, son héritage n’est pas à négliger. Sur le plan intellectuel, sa vision de l’organisation de l’économie et de la politique industrielle contribue à la définition du modèle étatique d’après-guerre. Sur le plan institutionnel, il laisse derrière lui deux organismes publics qui lui ont utilement survécu : le CNET et l’INSEE. En fin de compte, il y a plus que le seul Bichelonne dans la vie de Bichelonne. La biographie de ce surdoué qui s’est compromis en croyant faire avancer l’intérêt général est, simultanément, une étude du rôle des forces dirigistes et modernisatrices dans le ventre du régime de Vichy, un tableau institutionnel de l’Occupation sur le plan économique et un jalon incontournable dans l’émergence de la technocratie française.