Samouraïs, 1000 ans d’histoire, Presses universitaires de Rennes, 2014). Constance Sereni enseigne l’histoire du Japon au XXe siècle à l’université de Genève.

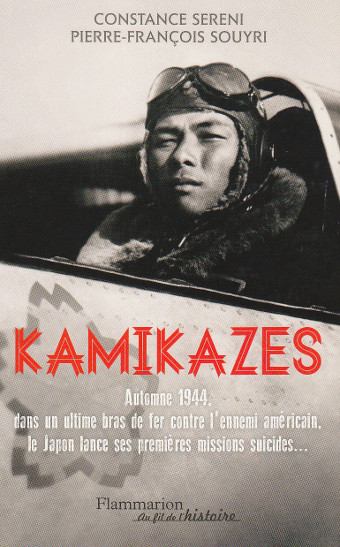

Le 25 octobre 1944, « un groupe d’attaque spécial », composé de pilotes de « Zéros », le plus célèbre avion de chasse de l’armée japonaise, décolle d’une base des Philippines avec pour mission d’aller jeter leurs avions sur des navires américains, et donc de mourir en accomplissant leur mission. Il s’agit de la première attaque qui sera connue sous le nom d’attaque « kamikaze », un mot que des oreilles occidentales interprètent en général comme l’attaque suicide d’un japonais fanatique. Or la réalité est fort différente et les auteurs de cet excellent ouvrage affirment dès les premières lignes qu’« on ne comprendrait rien à ce que fut le sort tragique de ces pilotes et de leurs victimes, si l’on ne tient pas compte de la manière dont le nationalisme parvint à utiliser la rhétorique du Japon classique pour sinon convaincre, du moins faire accepter à ses jeunes hommes l’issue fatale de leur mission ». Leur ouvrage s’emploie à nous en faire la démonstration. C’est sans doute l’ouvrage définitif sur la question.

Les sens d’un mot

Les Kamikazes japonais n’ont rien à voir avec des terroristes fanatiques

Cette tactique nouvelle a frappé les esprits à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au point que le mot utilisé par les Américains pour désigner ces attaques kamikazes (kamikaze attacks) a fini par entrer dans le vocabulaire courant en Occident. Il est habituel désormais d’évoquer, notamment en rapport avec la crise du Moyen-Orient, les attaques terroristes de kamikazes, en général de jeunes gens -des jeunes filles parfois aussi- qui, bardés de ceintures d’explosifs,se font sauter avec pour objectif de commettre le plus de dégâts possibles, matériels et humains. En Asie de l’Est, personne n’évoque des kamikazes pour désigner les terroristes qui se font sauter avec leurs bombes. Les kamikazes japonais étaient des soldats mobilisés dans une armée en guerre à qui ont donnait pour mission d’attaquer des cibles militaires précises. La mort faisait partie de la mission, qui était un ordre donné par des supérieurs et auquel on devait obéir, quoi qu’on en pense. Les pilotes japonais ne se battaient pas pour des idées et encore moins pour une certaine conception de la religion. Les terroristes, qu’on appelle parfois aujourd’hui des kamikazes, sont des civils enrôlés dans une cause, de nature religieuse et/ou nationale, et prêt à mourir pour elle, en attaquant des cibles qui peuvent être militaires mais qui sont le plus souvent civiles. Cet amalgame entre les kamikazes japonais et les terroristes a d’ailleurs souvent suscité l’indignation au Japon : les terroristes agissent toujours par conviction, et visent délibérément des civils, alors que les pilotes japonais ne faisaient qu’exécuter des ordres dans les objectifs étaient purement militaires.

Kamikaze : un terme polysémique enraciné dans la culture japonaise

Dans les dictionnaires japonais ou dans la version japonaise de Wikipédia, il existe plusieurs entrées à « kamikazes », celle renvoyant aux pilotes des « unités d’attaque spéciales » n’étant que l’une d’entre elles. Le premier type de définition concerne la notion de « vent divin », signification de « kamikaze », nom donné au premier « groupe d’attaque spécial ». Il s’agit d’un terme relevant de la religion japonaise autochtone, le shinto, qui désigne un vent violent, qui se lève par la volonté des divinités. Une seconde entrée des dictionnaires rappelle que ce terme est utilisé dans la poésie japonaise classique pour renvoyer à un lieu célèbre ou une saison. « Vent divin » permet d’évoquer métaphoriquement le sanctuaire où l’on vénérait la déesse du soleil, et par extension la déesse elle-même. Le terme « kamikaze » fut fréquemment utilisé à la suite des invasions mongoles de la fin du XIIIe siècle qui, à deux reprises, furent repoussées par des tempêtes, que les contemporains interprétèrent comme des « vents divins » envoyés par les dieux pour sauver le pays, à la suite de nombreuses prières qu’avait effectuées l’empereur, les dignitaires de la cour, les prêtres et les moines. Enfin, les dictionnaires japonais mentionnent que « kamikaze » est le nom donné aux unités spéciales d’attaque pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces unités de pilote d’avion ont été formées à la fin de la guerre dans la marine japonaise afin d’empêcher le débarquement des troupes américaines aux Philippines en octobre 1944. Aucune définition japonaise du terme « kamikaze » n’évoque donc la notion de volontariat, d’engagement ou de sacrifice pour une cause. Aucune n’évoque le suicide. Au Japon, personne n’a jamais considéré qu’il s’agissait là d’actes suicidaires. Il s’agit de mort volontaire sur ordre.

« Le terme de « kamikaze » participe d’une entreprise de construction culturelle visant à lier la guerre à un passé fabuleux en faisant jouer une rhétorique mythique, poétique ou historique »

La divinisation des soldats morts pour l’empereur

Les samouraïs combattaient pour leur renommée, leur honneur ou leur fief, parfois pour leur seigneur mais jamais pour une notion abstraite de patrie ou de nation. Les premiers combattants à avoir explicitement été célébrés pour leur sacrifice en faveur de la cause impériale sont ceux qui tombèrent lors de la guerre civile qui eut lieu au Japon entre 1868 et 1869. Après la victoire des forces impériales, le nouveau gouvernement Meiji fit construire à Tokyo un sanctuaire où furent rassemblées et vénérées les âmes des samouraïs morts au combat pour l’empereur et qui furent divinisés. En 1879, ce sanctuaire pris son nom actuel de Yasukuni (le sanctuaire du « pays en paix ») et devint le centre du culte du soldat loyal dévoué à la cause de son souverain. À partir de cette date, tout soldat de l’armée impériale qui a péri dans les combats sera vénéré et sacralisé comme un dieu. Ce sanctuaire aux morts tombés à la guerre constitue désormais un lieu de culte qui fait partie de la religion officielle appelée shinto d’État que le régime cherche à mettre en place à la fin du XIXe siècle, et qui fut officiellement dissoute par les autorités d’occupation du Japon en décembre 1945. Aujourd’hui, le Yasukuni est lié au nationalisme le plus extrême puisque l’on y vénère non seulement les âmes de millions de soldats morts au combat, mais aussi celle de plusieurs milliers de criminels de guerre. Ce culte du soldat tombé au combat, assez semblable à celui que décrit l’historien Georges Mosse en Europe après les deux guerres mondiales, n’implique pas le concept de mort volontaire, c’est-à-dire de mission sans retour. Toute mission militaire implique le risque de mort, mais chez les kamikazes, c’est d’une mort certaine et obligatoire qu’il s’agit. Or ce passage de la célébration de la mort involontaire au combat vers le culte d’une mort certaine et délibérée se fait en différentes étapes dans la première moitié du XXe siècle.

La propagande nationaliste vante le sacrifice volontaire du soldat

C’est durant la guerre russo- japonaise de 1904-1905 que l’on voit apparaître dans les médias japonais, la première mise en valeur du sacrifice volontaire du soldat. La prise de la forteresse de Port-Arthur fit 60 000 morts, ce bain de sang, dû en grande partie à l’incompétence de l’encadrement militaire, fut présenté comme une glorieuse victoire de l’esprit national japonais, incarné dans la personne du soldat japonais, pour qui la mort importe peu, tant qu’elle permet de se rapprocher du but. Pendant les combats de Shanghai en 1932, les journaux japonais s’enflammèrent pour ce qu’ils présentèrent comme le sacrifice de trois soldats japonais qui se seraient faits exploser avec leurs bombes au beau milieu de la défense adverse et qui furent qualifiés de « bombes humaines » ou de « balles humaines ». On publia des livres, un manga pour jeunes enfants, on peignit des tableaux, on commanda des statues de bronze, on organisa un concours de poèmes, on créa une chanson populaire à leur gloire. En réalité il s’agissait d’une erreur de préparation et non d’un acte héroïque. Mais la propagande travaille à élaborer l’image d’un héros qui donne volontairement sa vie pour la victoire, héros jeune, pur et profondément patriote, qui part de sa propre initiative à la mort. « Cette manière mortifère de penser et de se représenter l’héroïsme est en quelque sorte théorisée et officialisée » par le code de conduite du combattant publié en 1941. Le soldat japonais est incité à ne jamais se constituer prisonnier, ce qui serait une source de honte pesant sur toute sa famille. Ce texte est édité en brochure de poche et chaque soldat en possède sur lui un exemplaire. Après l’attaque de Pearl Harbor la propagande nationaliste forgea de nouveaux héros, neuf jeunes gens qui se seraient sacrifiés dans des sous-marins de poche, qui devinrent les « neuf dieux de la guerre » et furent l’objet d’un véritable culte.

Puis elle glorifie le suicide collectif

Jusqu’alors cette glorification de la mort héroïque était liée à l’idée de victoire, de succès. Mais à partir de 1943, se met en place une nouvelle forme de célébration du sacrifice : celle d’une mort héroïque dans une situation désespérée, où il n’y a plus aucun espoir de victoire. Une garnison japonaise de 2600 hommes fut abandonnée sur une petite île de l’archipel des Aléoutiennes. Le colonel qui commandait la garnison prit la décision de lancer tous les hommes dans un assaut désespéré contre les Américains, dont il savait qu’il ne pouvait déboucher sur aucune victoire. La moitié des Japonais sont tués dans l’attaque ; l’autre moitié, plutôt que d’être prise, se fait sauter avec ses propres grenades. Ce suicide collectif devient au Japon un phénomène médiatique. Les journaux utilisent un nouveau terme poétique, celui de « gyokusai », « joyau se brisant en mille éclats ». Les suicides collectifs de soldats japonais deviennent fréquents dans la guerre du Pacifique. L’exemple le plus terrible de cette tactique a lieu en juillet 1944 dans la bataille de Saipan, où ce sont des familles entières de civils qui se font sauter avec des grenades, ou se jettent du haut des falaises plutôt que d’être capturées. Mais des témoins décriront des soldats japonais armés de baïonnettes poussant les civils à la mort du haut des falaises. Ce « suicide » collectif et glorifié par la presse japonaise, et c’est le peuple tout entier qui comprend qu’il va devoir se battre jusqu’à la mort. « La nation dans son ensemble était désormais prise dans un imaginaire qui la préparait au salut national dans une mort collective. ».

La tactique des attaques kamikazes

L’attaque kamikaze fut à l’origine une tactique désespérée qui devait être momentanée…

Quand le vice-amiral Onishi propose à l’état-major la tactique des avions kamikazes, il s’agit d’une manoeuvre supposée rester ponctuelle, pour soutenir une opération qu’il pense être capable de retourner la situation militaire au profit des Japonais. À l’automne 1944, le Japon est à bout de souffle et l’armée, à la suite d’une série d’importantes défaites, tente d’empêcher les forces américaines de débarquer aux Philippines. Les militaires mettent sur pied une stratégie de contre-attaque dont l’objectif serait au moins d’obtenir une paix négociée avant un débarquement sur le sol japonais. Le plan repose sur une manoeuvre de diversion chargée d’écarter une partie des porte-avions américains. C’est pour la réussite de cette manoeuvre de diversion que le vice-amiral Onishi, surnommé depuis « le père des kamikazes », l’un des officiers les plus modernes et les plus innovateurs de la marine japonaise propose « une façon radicale de maximiser l’efficacité » de la poignée de chasseurs qui restent disponibles dans l’aviation japonaise : écraser volontairement des avions de chasse rapide, portant une charge explosive de 250 kg, sur le pont des bâtiments ennemis. Cette technique s’inspire de rapports d’incidents au cours desquels des pilotes japonais avaient écrasé plus ou moins volontairement leurs avions contre des bateaux ennemis, produisant de grands dégâts. Le bilan des impacts de ces avions sur les bateaux américains avait été fortement exagéré, du fait de l’absence de témoins pour en faire le récit. Naquit alors l’idée, dans une partie de l’état-major, d’en faire une tactique en mettant au point un entraînement spécifique pour ce type de mission. L’efficacité potentielle de cette tactique fut confirmée dans l’esprit de l’état-major par la réussite, pourtant assez exceptionnelle de la toute première mission kamikaze. Celle-ci réussit en effet à couler un navire important parce que la bombe qu’il portait explosa dans le hangar qui abritait les avions, au coeur du porte-avions. Cette tactique est donc à l’origine conçue comme ponctuelle, résultat d’une décision pragmatique et non idéologique.

… qui devint une tactique habituelle de combat

« Le succès des premiers escadrons kamikazes -ou du moins la perception optimiste qu’en ont les stratèges japonais- provoque un profond changement dans la tactique employée. À partir de novembre 1944,les missions des « forces d’attaque spéciales » deviennent l’un des modes courants de combat parmi les forces aériennes japonaises.

Parce qu’elle permet de réduire la formation des pilotes à un bref endoctrinement

Alors qu’au début de la guerre l’entraînement des pilotes dans l’aéronavale était très important, un pilote japonais possédait en effet au minimum 150 heures de vol avant de combattre, la nouvelle tactique kamikaze va permettre de le réduire au maximum. Un nouveau type d’apprentissage est même mis en place : il ne s’agit plus de transmettre aux pilotes les techniques lui permettant de survivre, mais de parvenir à le motiver alors qu’il est destiné à mourir dès sa première sortie. Il s’agit désormais d’un endoctrinement qui ne dure qu’une semaine, sans cours de navigation ou de lecture de carte. Il s’agit d’un raisonnement à courte vue car si une attaque kamikaze est d’une apparente simplicité, elle demande en réalité une bonne coordination entre les pilotes des différents appareils, une grande dextérité, et une grande capacité à s’adapter aux situations lorsqu’elles évoluent. Il est en particulier très difficile de choisir la cible et de déterminer l’endroit précis du pont du navire où frapper. Il faut également aux pilotes une très grande maîtrise de soi pour armer la bombe au tout dernier moment, car il était impossible de le faire avant le décollage.

Parce qu’elle permet d’adapter le matériel à la pénurie générale

Suivant sa logique de gestion d’une totale pénurie, l’état-major met au point pour ces attaques suicide des avions spécifiques, transformant ses pilotes en véritables bombes volantes car il n’existe pour les pilotes aucune façon, sur ces nouveaux engins, de poser l’appareil ou de survivre à son attaque. On invente également des torpilles humaines qui sont des bombes guidées par un pilote porteuses de 1500 kg d’explosifs, destinées à être lâchées depuis un sous-marin et à frapper les navires sous leur ligne de flottaison.

Parce que le commandement la juge efficace

La campagne des Philippines est le théâtre d’environ 650 missions suicide japonaises. Le commandement estime que les troupes d’attaque spéciales ont une efficacité supérieure aux forces classiques et que cette tactique doit être amplifiée dans son utilisation. Dans la bataille d’Okinawa qui s’engage le 1er avril 1945, la tactique principale de défense japonaise fut l’utilisation de troupes d’attaque spéciales. Mais désormais les avions attaquent en masse, en groupe de 40 ou 50 appareils à la fois, renonçant à tout effet de surprise. Le taux d’échec est de plus en plus grand compte tenu de la qualité médiocre des pilotes, des appareils et des tactiques spéciales anti kamikazes mises au point par les Américains. 3800 jeunes pilotes et marins japonais y laissèrent leur vie, pour 45 à 50 navires coulés et sans doute près de 7000 morts du côté américain. Le taux d’échec de la tactique kamikaze est donc élevé mais elle représente pour les Américains une menace véritable, provoquant chez les hommes une sorte de psychose, une peur de l’avion japonais qui s’approche. Il y eut « un effet de sidération sur les forces navales américaines ».

Une tactique qui eut des effets profonds sur le cours de la guerre

Elle permit en effet au gouvernement américain de justifier l’utilisation de bombes atomiques aux yeux du public américain, et au général MacArthur de justifier la clémence américaine à l’endroit de l’empereur qu’il refusa de poursuivre en justice et de faire abdiquer, affirmant que, s’il le faisait, il risquait de déclencher des réactions violentes dans la population japonaise qui peut-être se transformerait en « 100 millions de kamikazes ».

Comment peut-on convaincre un homme d’aller au-devant d’une mort certaine ?

Le chapitre le plus passionnant de ce livre apporte de convaincantes réponses à cette terrible question. Les auteurs ont d’abord reconstitué le « bain idéologique » dans lequel évoluaient les combattants puis ils analysent et démontent les mécanismes de leur préparation au combat. Ils rejettent d’emblée « les explications simplistes qui voudraient que les Japonais soient -par nature en quelque sorte- fascinés par le suicide, la mort, et victime d’un instinct grégaire niant l’individu et favorisant l’obéissance aveugle à la hiérarchie. » En réalité, le comportement au combat des troupes japonaises fut le résultat « d’une préparation idéologique de grande ampleur et non le produit d’un quelconque atavisme culturel ». Trois éléments constitutifs de cette préparation idéologique sont développés par les auteurs : l’endoctrinement des petits Japonais dès l’école, la brutalité avec laquelle furent traités les conscrits de l’armée, « l’esthétisation de la mort sacrificielle dont la propagande d’État abreuvera la nation à satiété ». Il en résulta une « structure idéologique de caractère quasi totalitaire, à laquelle tous finirent par se soumettre. » Il fallait une profonde connaissance de l’histoire de la culture japonaise pour faire cette démonstration en quelques pages, avec rigueur, nuance et précision.

Par l’endoctrinement des enfants à l’école

Une analyse des manuels scolaires montre combien l’esprit de sacrifice jusqu’à la mort est présenté comme étant la seule issue possible pour un combattant. L’enseignement insiste en permanence sur le respect de la hiérarchie, du père, du chef, du maître, du commandant. La plupart des héros japonais montrés en exemple aux enfants, sont des personnages tragiques, des perdants qui ne sont grands que par leur mort.

Par la brutalité à l’égard des soldats

Les méthodes d’encadrement des troupes font de l’armée japonaise l’une des plus violentes du monde à l’égard de ses soldats. Les jeunes conscrits subissent des sévices cruels et des brimades. Ils sont terrorisés par les officiers et les sous-officiers, ce qui encourage les violences contre les populations civiles et contre les prisonniers. Les pilotes kamikazes pendant leur période de formation subissent des insultes, des humiliations, des séjours au cachot, des coups de bâton, de fouet, de crosse de fusil ainsi que des tortures morales. Certains meurent, d’autres se suicident, mais ceux qui restent sont devenus « de véritables machines à tuer, capable d’accepter les ordres les plus durs et de partir à la mort. »

Par « l’esthétisation de la mort sacrificielle dans la propagande d’État »

« Attendue comme le signe de la venue du printemps, la floraison des cerisiers fait au Japon l’objet d’une admiration générale d’autant qu’elle est très brève, quelques jours seulement. Une beauté luxuriante mais éphémère. Les pétales en pleine floraison tombent du jour au lendemain, emporté par le premier souffle de vent, sans jamais se dessécher sur l’arbre (…) La fleur de cerisier a donc une vie d’autant plus intense qu’elle est éphémère, d’autant plus exaltée qu’elle passe rapidement. » La fleur de cerisier fait l’objet d’une instrumentalisation par le discours nationaliste à partir du début du XXe siècle. Elle devient le symbole du Japon résistant à la modernisation occidentale. Elle symbolise l’espace, la terre du Japon et tous les Japonais en viennent à la chérir et à se l’approprier. Par métaphore il devient donc possible d’assimiler la courte vie des jeunes pilotes sacrifiés sur le champ de bataille à des fleurs de cerisier qui s’épanouissent, juste avant de disparaître dans leur pleine beauté. Les kamikazes d’une même unité sont destinés à mourir ensemble comme les pétales de fleurs de cerisier tombent les uns après les autres. L’image est si forte que bien des pilotes embarquent avec des fleurs de cerisier accrochées à leur uniforme ou sur leur casque de pilote. Une importante proportion des pilotes kamikazes sont des étudiants de lettres des universités japonaises. Ils étaient cultivés et connaissaient cette métaphore. « Certains succombèrent très certainement au charme d’un discours qui remettait la culture japonaise d’autrefois au centre de la sensibilité. Pour ces derniers, la référence permanente de l’idéologie militaire au Japon d’autrefois, à sa beauté, à son esthétique, les aida à accepter leur sort et à donner un sens à leur mort. »

Des sources à utiliser avec précaution par l’historien : les lettres d’adieu des pilotes, écrites « sous le double regard de la censure de la postérité »

Les pilotes kamikazes sont pour la plupart de très jeunes gens âgés d’une vingtaine d’années, ou même moins pour certains d’entre eux. Compte tenu des lois de mobilisation, une forte proportion d’entre eux sont des étudiants des plus grandes universités, littéraires, juristes, étudiants en philosophie ou en langue. Les scientifiques sont en effet plus épargnés car plus utiles à l’économie nationale aux yeux du commandement. La très grosse majorité d’entre eux ne sont pas réellement volontaires. Pour les convaincre de s’engager, on organise de grandes cérémonies où ils doivent prendre leur décision en groupe et en public. Les officiers peuvent en protéger certains et en sacrifier d’autres : les fils d’industriels importants, les membres de la famille impériale ou les fils d’officiers supérieurs furent rarement convoqués pour les missions kamikazes. Ils doivent avant de partir, rédiger une lettre ou un testament comme pour prouver qu’ils partent de leur plein gré. Le contenu n’en est donc pas libre, leurs derniers mots doivent pouvoir être cités en exemple, et ils le savent quand ils rédigent. Ils écrivent donc leurs lettres d’adieu « sous le double regard de la censure de la postérité ». Mais certains d’entre eux ont réussi à faire passer secrètement des lettres leur famille. Ils se montrent très critiques à l’égard de la hiérarchie militaire, ils savent que leur mort ne sert en rien la patrie, mais ils ne supportent pas l’idée de mourir pour rien et cherche donc à donner un sens à leur mort. Aux antipodes du fanatisme, ils se préparent une mort digne et honorable.

Le dernier chapitre est consacré à la critique des sources, absolument essentielle pour cet objet d’étude. Les premiers travaux ont été le fait de journalistes d’investigation dans les années 1950, puis de chercheurs universitaires dans les années 1960 et 1970. Ils cherchèrent d’abord à établir les faits. Puis, faute de sources objectives nombreuses, les chercheurs ont porté leur attention sur les « voix » des survivants, ceux dont l’ordre de mission n’avait pas encore été donné lors de la capitulation du pays et qui donc n’avaient pas eu le temps de mourir. Ont été également recueillis les écrits de ceux qui étaient morts dans les missions kamikazes. L’historien doit considérer tous ces documents avec une grande prudence. Il doit tenir compte du fait que « les auteurs de ces textes sont pris dans un contexte politique, institutionnel et collectif, mais aussi dans une idéologie officielle nationaliste à laquelle ils peuvent adhérer, mais qu’ils critiquent parfois à demi-mot. » Une étude objective et hypercritique de ces documents est donc très difficile mais nécessaire.

La grande qualité de cet ouvrage tient au fait que les auteurs dominent un sujet complexe par leur connaissance de l’histoire et de la culture du Japon, et qu’ils sont capables d’exprimer avec clarté et rigueur une argumentation complexe et nuancée.