« In instanti, il y eut une telle consternation à Paris qu’on avait l’impression que c’était alias faciès du Jugement Dernier » consigna dans son journal, le 14 mai 1610 au soir, le voyageur polonais Jakub Sobieski, qui séjournait à Paris au moment de l’attentat « parricide » de Ravaillac. L’assassinat du souverain jeta un trouble profond dans le royaume de France, encore hanté par le spectre des Guerres de Religion apaisées par le roi disparu. La similarité du geste de Ravaillac avec celui du moine Clément fit instantanément resurgir la perspective épouvantable d’une réitération de ce passé récent lourdement anxiogène.

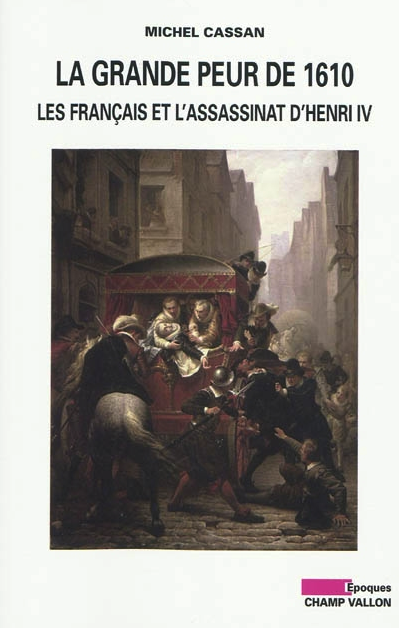

Tel est l’enjeu dessiné par ce livre, qui prend pour objet l’histoire de l’onde de choc du meurtre de la rue de la Ferronnerie. Situé délibérément dans le temps court d’une histoire événementielle revisitée, rénovée et réhabilitée, le tableau ainsi façonné présente d’évidentes résonances avec la Grande Peur de 1789 dépeinte par Georges Lefebvre et les échos du Dimanche de Bouvines repérés par Georges Duby. Dans leur sillage, Michel Cassan, spécialiste du XVIe siècle et professeur d’histoire moderne à l’Université de Limoges, scrute avec précision et sagacité les deux séquences consécutives à la mort d’Henri IV : l’annonce de sa disparition, et les réactions qui en résultèrent.

L’auteur appuie son propos sur un double gisement documentaire

Sources administratives (délibérations et correspondances municipales) et écrits du for privé (livres de raison, lettres particulières), dont un échantillon de qualité est réuni dans le corpus de 22 pièces justificatives placé en fin de volume. Compte tenu des aléas du temps, mais aussi du silence prudent de certaines écritures, l’événement n’a laissé sa trace que dans 153 villes, pour les trois quarts situées dans la France méridionale, et dans 44 livres de raison. Tous ces échos sont très imprégnés du discours officiel, ce qui atteste de la bonne maîtrise de la Couronne sur l’information, malgré des circonstances aussi inopinées que dramatiques. Le corpus réuni subit un autre biais considérable : la France des villes est la seule à avoir gardé mémoire de l’événement traumatique de mai 1610, laissant à jamais muette 80% de la population du royaume. L’analyse des éléments subsistants n’en est pas moins hautement signifiante.

La déploration collective et l’exécration envers Ravaillac sont unanimes et se fondent, outre la popularité personnelle de l’infortuné Henri IV, sur la crainte d’une résurgence de la guerre civile et religieuse et l’appréhension d’une invasion étrangère fomentée par l’Espagne, d’ailleurs suspectée d’avoir inspiré l’éventuel complot ayant abouti au régicide. Sur cette trame de fond, s’échelonnent plusieurs moments cruciaux. Les circonstances de l’attentat, l’émotion de la rue parisienne et les dispositions immédiates prises par les dirigeants de l’état constituent le noyau d’une gestion de crise dont la priorité absolue est de conjurer toute déstabilisation du pays et d’affirmer la continuité dynastique.

Dans cette optique, la diffusion de la tragique nouvelle à travers le royaumeLa progression de son annonce est imagée par une cartographie éloquente. est assurée de façon aussi efficace que rapide par le faisceau des autorités administratives, judiciaires et militaires, très rapidement avisées par les messagers de la cour (en revanche, l’église est largement tenue à l’écart). Bénéficiant de la capillarité des relations mutuelles entre corps municipaux voisins (mécanisme illustré par l’exemple de Millau), et sans doute d’un circuit spécifique de transmission au sein du réseau protestant, l’information officielle parvient à prendre de vitesse la concurrence incontrôlable de la rumeur et à imposer la version arrangée d’une mort chrétienne et édifiante. En cela, elle constitue un succès pour la monarchie fragilisée. Tous les pouvoirs conjuguent leurs influences pour faciliter une transition apaisée vers la régence, et conjurer les angoisses collectives (en particulier celle qui sourd de la minorité réformée, vite rassurée par la confirmation accélérée de l’Édit de Nantes que souscrit le jeune Louis XIII). Cependant, les autorités adaptent leur discours à l’horizon d’attente des communautés auxquelles elles s’adressent, allant jusqu’à pratiquer une rétention graduée d’information, voire la falsification délibérée (à l’exemple de l’action du président au parlement Guillaume du Vair en Provence).

Localement, les attitudes de réception diffèrent

Les municipalités jouent un rôle pivot dans la publication de l’affreuse nouvelle, qu’elle soit annoncée dans des assemblées des habitants ou prise en charge par les crieurs publics. La réaction des populations est canalisée par les dispositions mises en oeuvre par les autorités locales.

Les cités se barricadent, restaurent leurs murailles, contrôlent les étrangers, mobilisent la garde bourgeoise et reconstituent leur armement. Angoissées par le risque d’invasion, les provinces frontalières se mettent en état de défense contre la menace espagnole. L’ordre urbain est garanti, lors du basculement dans le nouveau règne, par des cérémonies de serment collectif dont Michel Cassan trace finement la typologie. Dans les villes homogènes sur le plan confessionnel, sont prêtés des serments de fidélité et d’obéissance sans caractère restrictif, ce qui permet à l’auteur de souligner, dans le cas protestant, la démonétisation des thèses monarchomaques. Dans les cités de cohabitation religieuse, le serment de fidélité est complété horizontalement par un pacte d’unité interconfessionnelle. Dans quelques localités où un passé lourd et un rapport de force déséquilibré nourrissent des tensions particulières, la majorité adopte des mesures de précaution au détriment de la minorité, sans toutefois franchir la ligne rouge.

En définitive

La période de transition, qui s’étend jusqu’au mois de juillet, ne donne lieu qu’à des troubles mineurs d’essence religieuse et à des rumeurs très ponctuelles dépeignant des bandes ennemies en marche (menace fantasmatique qui atteindra une toute autre envergure en 1789…). Cette agitation très localisée affecte des lieux au lourd passé traumatique, où la mémoire des Guerres de Religion était restée vive. Mais tout cela est vite étouffé et sans conséquence significative. Somme toute, le choc violent de l’assassinat de Henri IV est vite résorbé. Les efforts conjugués de l’État et des villes rejoignent les aspirations des individus, dont l’échantillon des livres de raison donne un aperçu unanime, dans une commune volonté de conservation de la paix civile. L’effet de peur conjuré, la sérénité rétablie laisse le champ libre au discours de la mémoire, dont l’épilogue consacré par Michel Cassan à la postérité iconographique de l’événement brosse un panorama court mais stimulant.

On émerge de cette étude convaincante, bien écrite et clairement organisée, en partageant le sincère sentiment de soulagement qui fut celui des contemporains. Car, paradoxe de l’histoire courte, l’événement brutal du meurtre du roi s’en trouve éclipsé par l’évidence d’un non-événement autrement crucial : nul ne sombra dans l’abominable vertige de la guerre civile. Le bon roi Henri est mort, hélas, mais vive la paix du roi !