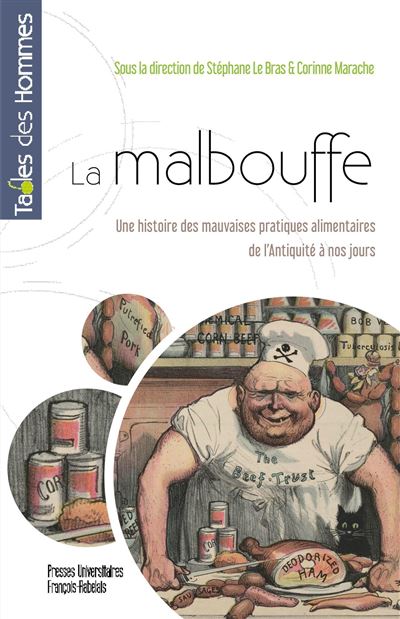

Une histoire des mauvaises pratiques alimentaires de l’Antiquité à nos jours.

La nourriture satisfait depuis toujours nos besoins essentiels mais joue aussi un rôle social. Nous évoluons aujourd’hui dans un monde occidental où règne la malbouffe et cet ouvrage nous amène à nous interroger sur nos pratiques actuelles et antérieures.

Le mal-manger est une préoccupation majeure à l’heure où les mauvaises pratiques se généralisent sur les réseaux sociaux et de la part des industries agro-alimentaires. L’obésité, les récents scandales sanitaires sont les symptômes d’un système global qui touche, en bout de chaine le consommateur en partie responsable. Le lobbying joue à plein aidé par la publicité et les gammes interminables de produits gras, salés et sucrés qui occupent nos rayons.

Pour appréhender ce phénomène, l’ouvrage recensé propose une approche chronologique à travers un découpage en quatre périodes et 13 études de cas passionnantes.

La malbouffe antique ou le difficile équilibre entre plaisir des sens et prescriptions diététiques

Qu’est-ce que la mauvaise alimentation pour les Grecs de l’Antiquité ?

Alexandra Kovacs

L’Antiquité peut s’appuyer sur des sources littéraires mais elle n’offre que peu de réflexions sur le rapport des populations à la nourriture. Il n’y a pas de réponse unique à la question sur ce qu’est la mauvaise alimentation pour les grecs de l’Antiquité. Manger est déjà un acte culturel et social.

Dès le 5e siècle avant J.C., le lien est fait entre santé et alimentation ; Bien sûr, les choix alimentaires se font selon les gouts de chacun mais aussi selon des valeurs sociales. Les excès sont perçus comme néfastes, associés au gout du luxe, à l’avidité et à la mauvaise gouvernance. La nourriture-plaisir est condamnée. A l’inverse, le « trop peu » est signe d’austérité à l’image de Sparte. Certains aliments sont aussi porteurs de représentation tantôt valorisées et tantôt décriées comme la viande.

Les critères de « mauvaise alimentation » sont ici multiples, les pratiques alimentaires des grecs sont plurielles et participent de la construction d’une histoire sociale dans laquelle chacun affirme son identité.

La malbouffe dans l’Antiquité romaine : à la frontière de la médecine et de la morale

Dimitri Tilloi d’Ambrosi

Dans les sources antiques on trouve de nombreuses considérations sur les apports nutritifs des aliments selon des « substances faibles, moyennes ou fortes ». Chez Galien, il y a une distinction entre le sain et le malsain au fondement de la médecine mais touchant aussi le domaine de l’alimentation. La malbouffe à l’époque romaine se trouve liée au rapport au corps et aux plaisirs. La théorie des humeurs (chaude, froide, humide et sèche) est à l’œuvre et l’équilibre est nécessaire pour être en bonne santé. La malbouffe est alors caractérisée par la consommation d’aliments proscrits, par la quête du plaisir ou de la distinction sociale pour les plus riches ou par l’ingestion de la « nourriture des tavernes » pour les plus pauvres. Le luxe est source de corruption et de putréfaction morale de l’âme et du corps. La luxuria déforme les corps comme elle déforme la société elle-même, elle est associée aux corps gras et malodorants et conduit à la mort. Dans la Rome Antique la malbouffe est polysémique, elle peut designer la qualité des aliments, le choix du consommateur et son rapport au plaisir. Sa dénonciation révèle la crainte de l’effondrement de la société.

La grande (mal)bouffe de la littérature antique : le festin de Trimalcion dans le Satiricon de Petrone

Helène Vial

Le texte composé de multiples apports relate la vie de trois jeunes marginaux aux premiers temps de l’empire. Le monde décrit est en proie à la violence, la luxure et l’absence de morale.

Encolpe et ses compagnons se retrouvent entrainés dans « une grande bouffe » qui est aussi une malbouffe. Ce festin semble traditionnel avec la gustatio, la primer mensa et la secunda mensa mais très vite on tombe dans l’excès. C’est trop de tout. Les sens surchargés débouchent sur le dégout, la violence et l’outrance. Le récit du festin de Trimalcion est au final une orgie de mots, on parle autant qu’on mange. Cette scène se veut le miroir d’une Rome qui se dévore elle-même. L’analyse de ce texte est pour tout lecteur sensuelle et saisissante.

Du Moyen Age à l’époque moderne, affinement des normes et condamnations morales des déviances alimentaires

Gloutonnerie et punition divine d’après les sources latines de la première croisade

Maureen Boyard

Les histoires et chroniques des croisades exposent une grande variété de point de vue sur la Gula (gloutonnerie), péché capital s’il en est. Lors de la croisade, l’absence de gestion logistique a souvent entrainé des difficultés d’approvisionnement. La pénurie contraint les troupes à consommer des « nourritures immondes » telles que la charogne, le sang ou la peau. Il a également pu être question d’anthropophagie lors du siège de Marrah à l’hiver 1098.

Les auteurs de l’époque sont essentiellement ecclésiastiques et leurs références aux péchés sont donc importantes. Ces derniers éloignent les hommes de Dieu. Les difficultés sont attribuées aux déviances des hommes et perçues comme des châtiments inévitables pour punir et rappeler les bons comportements.

Les mauvaises pratiques alimentaires dans l’occident islamique médiéval

Marianne Brisville

Dans l’islam médiéval, le bon est le licite, ce qui est hallal. Les médecins, eux, distinguent ce qui est sain(salih) de ce qui est nocif pour la santé ; mais en présence d’un Dar Al Islam allant de l’Atlantique à l’Indus, les normes et représentations varient selon les territoires, les aliments disponibles et les modes de préparation. Certains auteurs, par méfiance ne consommaient rien dont ils ne connaissaient pas la provenance. Les critères de mauvaise alimentation sont à nouveau multiples, aux préoccupations sanitaires, économiques et religieuses viennent s’ajouter des enjeux sociaux et culturels tendant à stigmatiser la cuisine populaire. La vigilance est de mise notamment sur les marchés où les règlementations cherchent à imposer des normes d’hygiène.

La malbouffe des étudiants dans la France du XVIe s

Madeleine Ferrières

Le choix a été fait de baser l’étude sur « un traité d’alimentation à l’usage des étudiants pauvres » de Sylvius et les recommandations du Dr Rabelais adressées à un fils de prince.

Pour le premier, la malbouffe concerne ce que les étudiants mangent mais aussi comment ils le mangent. Sa règle fondamentale est d’éviter les produits pâtissiers (qui est le travail de toute forme de pâte) comme les quiches, les rissoles, tourtes ou encore petits pâtés. Les étudiants sont le public cible de ces produits pratiques, vendus sur le pouce et très bon marché. Pour les médecins, ils sont nocifs, lourds à digérer et suspects car la farce est souvent hachée très fin et recouverte de pâte pour « cacher ». La consommation anarchique à toute heure de la journée est aussi avancée, voila qui justifie d’aider les étudiants à faire une cuisine simple, économique et plus saine.

La malbouffe dans l’ère industrielle. Les liaisons dangereuses (XIXe- premier XXe)

Une croisade contre « les apôtres du beefsteak » : stigmatisation de la mauvaise alimentation et promotion du végétarisme en France (fin XIXe – années 30)

Alexandra Hondermarck

Dès les années 1880, le végétarisme est promu en France en se basant sur des arguments moraux et médicaux. La société vise un relèvement moral des classes populaires et une meilleure santé. La viande est alors de plus en plus stigmatisée. Dans un contexte de baisse de la piété et de non-respect du carême, le régime carné est vu comme immoral et potentiellement néfaste du fait de la mauvaise conservation de la viande et des maladies qui en découlent. En parallèle, certains médecins font de la viande l’aliment santé par excellence car il permet d’avoir une main d’œuvre plus productive et de solides soldats. La charge symbolique de la viande est importante et les prescriptions des « légumistes » ou « mangeurs d’herbe » sont souvent moquées. Le pasteur Raoux, à la tête de la société d’hygiène de Lausanne, structure son mouvement en attaquant « les apôtres du beefsteak » et de la suralimentation. Il présente la chair comme un poison, apanage de certaines classes aisées et défend l’alimentation raisonnée. La critique d’une pratique devient encore une fois la critique de la société d’alors.

Matières grasses, nouveaux produits laitiers : discours hygiénistes sur de supposées mauvaises pratiques alimentaires au tournant des XIXe et XXes

Fabien Knittel

A la fin du 19e et au début du 20e s, de nouveaux produits élaborés à partir de matière grasse apparaissent, il s’agit de la cancoillotte, des fromages fondus, de la margarine ou du chocolat qui concurrencent les produits laitiers traditionnels. On peut se demander si ces nouvelles pratiques peuvent être associées à de la malbouffe malgré le perfectionnement des processus industriels à l’œuvre. Utiles pour atteindre une certaine sécurité alimentaire, ces nouveaux sous-produits inquiètent sur le plan sanitaire. La lutte contre les maladies est fondamentale et la pasteurisation qui se généralise à cette époque en est un outil efficace. Ces nouveaux produits perçus comme positifs, glisseront lentement vers la fin du XXe s vers ce que l’on nomme aujourd’hui malbouffe.

(Mal)manger au 47e régiment d’infanterie pendant la Première Guerre Mondiale : pratiques et répercussions

Erwan Le Gall

Durant la première guerre mondiale, le concept de malbouffe renvoie la plupart du temps à des quantités insuffisantes, à une qualité médiocre ou à un environnement parsemé d’horreurs susceptible de couper l’appétit à quiconque. L’acte de manger est fondamental en temps de guerre et quand il est mis en péril la fragilité de l’armée se fait jour. Le ravitaillement des troupes est une préoccupation permanente ; pour exemple le 47e RI se nourrit « sur le pays » quand il le peut et doit parfois combattre le ventre vide. Les cuisines roulantes desservant les tranchées connaissent des difficultés et sont fréquemment prises pour cibles. Les informations manquent quant à la quantité de calories ingérées mais le déficit ne fait aucun doute. La malbouffe ici s’intéresse moins à la question de la sécurité alimentaire qu’à celle de la maximisation du potentiel combattant des soldats. Les rations étant insuffisantes, il est indispensable de faire appel à de l’aide extérieure pour améliorer le quotidien.

L’engagement philanthropique du Comité américain des régions dévastées dans la lutte contre la faim en Picardie

Chloé Pastourel

Après la grande guerre de grandes fondations mettent leur temps et leur argent au service de la philanthropie, le don apparait comme un acte patriotique. Dès 1917 des volontaires américains viennent en aide aux familles et enfants français en créant des cantines ambulantes et en apportant une aide matérielle ou financière. Le CARD (comité américain des régions dévastées) se déploie en Picardie où il distribue des denrées alimentaires pour sauver l’enfance de la faim. Le programme en complément contribue à la remise en état des infrastructures, des surfaces agricoles, à la mécanisation et au développement de l’élevage. Cette approche globale semble la plus appropriée pour lutter durablement contre les pénuries.

Depuis les années 1950 : l’alimentation sous mauvaise influence

Le lobby du sucre Français entre dans les écoles. L’exemple des publications pédagogiques du Cedus (années 1950- années 1990)

Amandine Dandel

Le centre d’études et de documentation pour l’utilisation du sucre, le CEDUS nait dans les années 1930, il a pour but de développer la consommation de sucre. Pour le mettre à la mode, il faut lui donner une place sociale. C’est chose faite avec la production de jeux, d’affiches, de livres scolaires ou d’échantillons offerts pour les classes. Le CEDUS se réorganise après la seconde guerre mondiale, pour « enseigner le sucre »et encourager sa consommation il faut s’adresser aux consommateurs très jeunes et passer par l’école. Un tournant s’opère dans les années 1980, le nouveau culte de la minceur associe le sucre à la prise de poids et à diverses pathologies. Pour contrer cette mauvaise image, la journée du gout est instaurée vers 1990 et forte de son succès deviendra rapidement la semaine du gout. Grace au CEDUS, le sucre s’invite dans le quotidien des français depuis les 50’.

Représentations réalistes et stéréotypées de la culture fast-food au cinéma

Caroline Lardy

Les scènes de repas existent au cinéma depuis ses débuts que l’on souhaite représenter la vie quotidienne ou critiquer la société, exemple en est donné avec la machine à manger de Charlot dans les temps modernes. Dans les années 1980, les fast-food et l’alimentation transformée apparait mis en avant dans les sitcoms occidentaux. La télévision, le cinéma ont largement recours au placement de produits relayés par la publicité. Les films peuvent mettre en avant l’American way of life ou au contraire dénoncer les effets de la restauration rapide, de ses conditions de travail et ses conditions d’hygiène déplorables. Les conséquences de ces pratiques alimentaires peuvent être désastreuses, on montre alors les corps déformés, la dépendance ainsi que l’exclusion et la stigmatisation. Les œuvres Hongkongaises exposent une relation particulière des individus à la nourriture standardisée et vite préparée. Chargée de consoler, elle sert de rempart à la solitude. Au-delà des barrières culturelles, la malbouffe est un mal généralisé symptôme de sociétés tellement pressées qu’elles en oublient les individualités.

Alimentation et déterminants commerciaux de la santé au XXIe siècle

Melissa Mialon

Notre alimentation est le reflet de notre histoire et de ses innovations, les problèmes liés à celle-ci sont le reflet de plusieurs réalités. La faim qui touche près de 800 millions de personnes ou l’obésité et le surpoids qui concerne 1.9milliards d’individus. Notre environnement joue un rôle prépondérant dans notre consommation et malgré nos connaissances accrues sur ce qui est sain ou non, les industriels continuent d’élaborer des produits ultra transformés, gras, salés, sucrés qui favorisent un grand nombre de maladies.

Industriels, distributeurs et lobbys mettent tout en œuvre pour encourager la consommation de ces produits particulièrement rentables. Leur capacité de financement leur permet de plus d’agir sur les politiques publiques, de multiplier les actions en justice, d’assurer un soutien aux industries agro-alimentaires ou de redorer son image grâce à de larges contributions à des œuvres caritatives. Les réponses des politiques sont souvent inadaptées, préférant rechercher un gène de l’obésité au lieu de promouvoir un retour à une alimentation raisonnée. En parallèle ces mêmes acteurs spéculent sur le prix des denrées alimentaires, affirmant une nouvelle fois la volonté de faire du profit avant tout. Des alternatives à ces pratiques existent mais seule une réelle adhésion des politiques publique pourra modifier durablement les comportements.

——————————————-

En conclusion, ces dernières années, les chiffres de l’obésité ont bondis et les études sur les patholog

Toutes les contributions de cet ouvrage entrent dans les food studies, elles montrent l’évolution du concept de malbouffe et plus généralement les rapports de chaque époque à la nourriture. Des permanences sont relevées concernant cette mauvaise alimentation perçue comme « confortable » et réconfortante, l’adhésion des populations les plus jeunes adoptant volontiers de nouvelles habitudes.

Enfin, ce concept est fluctuant, mouvant et ses contours varient avec le temps, il est porteur de discours eux aussi amenés à changer.

ies associées à la malbouffe se sont multipliées ; mais au-delà de l’actualité, cet ouvrage permet un éclairage historique de la question et nuance l’idée d’une maladie de civilisation. Les constats et recommandations en matière d’alimentation sont très anciens, déjà à l’Antiquité la suralimentation était critiquée, accompagnée au XIXe de l’ultra transformation des produits engendrant des effets tout aussi délétères sur les organismes.

Toutes les contributions de cet ouvrage entrent dans les food studies, elles montrent l’évolution du concept de malbouffe et plus généralement les rapports de chaque époque à la nourriture. Des permanences sont relevées concernant cette mauvaise alimentation perçue comme « confortable » et réconfortante, l’adhésion des populations les plus jeunes adoptant volontiers de nouvelles habitudes.

Enfin, ce concept est fluctuant, mouvant et ses contours varient avec le temps, il est porteur de discours eux aussi amenés à changer.