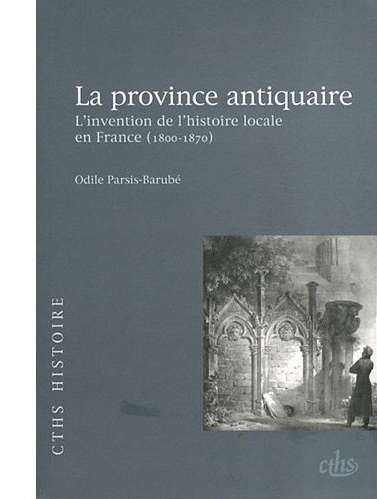

C’est à suivre le cheminement long et complexe de l’élaboration de notre histoire nationale par le rôle des érudits s’intéressant au passé de la grande patrie par celui de la petite patrie que nous invite Odile Parsis Barubé dans un ouvrage dense, La province antiquaire, l’invention de l’histoire locale (1800-1870), complété par une abondante bibliographie et logiquement publié par les éditions du CTHS, organisme qui a sa place dans cette histoire. Résumer à cela ce livre à la documentation foisonnante et aux analyses particulièrement éclairantes serait cependant un descriptif par trop rapide. Certes, il nous permet de mieux comprendre le chaînon manquant entre l’histoire des maisons régnantes et de leurs bienfaits ou des arbres généalogiques de la noblesse et le catéchisme historique tel que les écoliers de la IIIe République ont eu à apprendre. Il contient aussi nombre de précisions sur l’élaboration progressive de la figure de l’érudit local, « antiquaire » collectionneur d’objets, divers, archéologue souvent maladroit au regard de la rigueur des méthodes actuelles, et auteur écrivant de plus en plus fréquemment articles et ouvrages.

Odile Parsis-Barubé, par ses compétences d’historienne du Moyen-Age, cette période qui a tellement focalisé l’attention des antiquaires et de la culture de ce XIXe siècle où émerge la figure de l’érudit local, était particulièrement bien placée pour consacrer une étude à ce sujet qui à l’origine est celui de son dossier d’habilitation à diriger des recherches. Ce sujet est finalement mal connu et difficile d’approche tant le nombre de références nécessaires est important et le croisement des informations est long et délicat à faire.

Dans la périodisation qu’elle retient, 1830, celle de la révolution bourgeoise tient un rôle de pivot : avant cette date, c’est « le réveil historique de la province, 1800-1830 », objet de la première partie, réveil que « le primat de l’utilité publique » inspire désormais, à la place de l’héraldique et de la généalogie des grandes familles. Dans ce « réveil », les sollicitations gouvernementales sont loin d’être absentes, directement, comme la demande de chapitres consacrées à l’histoire des départements dans la « Statistique des Préfets », ou sous l’Empire et la Restauration celle qui porte sur le recensement de traces archéologiques, indirectement par le moteur de toutes les démarches d’inventaire, la meilleure connaissance du passé national. Dans son étude, quelques régions pionnières sont plus particulièrement présentes, les Pyrénées, la Normandie, l’Alsace, à travers le parcours de personnages particulièrement représentatifs, tel Arcisse de Caumont se consacrant à la carte géologique du Calvados autant qu’à l’archéologie, et à l’origine de la Société des Antiquaires de Normandie. Cette société savante, par ses modalités de fonctionnement, d’inventaire, de publications apparaît comme particulièrement avancée sous la Restauration. Mais au-delà des efforts des antiquaires qui s’activent dans différentes régions un élément renforce d’une certaine façon leur action : le romantisme . « L’invention de la province pittoresque et romantique » objet du chapitre 3 de cette première partie, un romantisme (qui baigne dans « l’archaïsation du pittoresque » pour prendre une expression d’Odile Parsis-Barubé), partagé entre méditation sur le temps et indignation devant les destructions faites aux édifices religieux. On ne peut que citer une idée force de la démonstration : « la Restauration, en effet, qui est le moment où le « romantique » s’arrime au « pittoresque » apparaît aussi comme celui où se nouent des liens inattendus entre la description statistique et la production de pittoresque ». Le voyage pittoresque côtoie ainsi l’inventaire monumental. Un provincialisme romantique, tourné vers un passé d’avant les bouleversements de la Révolution et de ses conséquences peine cependant à s’inscrire dans le cadre désormais fixé par le département, le plus souvent bien éloigné de celui des anciennes provinces.

Les conséquences de la Révolution de Juillet apparaissent aussi chez les antiquaires, en raison des nouvelles orientations mémorielles : le Peuple, la Nation, l’Etat et l’auteur place dès le début de la deuxième partie, dans le chapitre 4 « la province antiquaire face à l’Etat historien ». Deux parties de l’ouvrage prennent pour point de départ 1830 : « l’age d’or de l’antiquarisme provincial (1830-1860) », du côté du développement de cette curiosité pour des thèmes et des objets un peu hétéroclites en quelque sorte, et « l’antiquarisme dans la fabrique de l’histoire locale » qui n’a pas tout à fait les mêmes bornes chronologiques : 1830-1870 et qui est consacrée au passage de l’antiquarisme à la construction d’une écriture de l’histoire locale.

Derrière cette action, cette impulsion de l’Etat, un personnage ne peut qu’apparaître, tantôt inspirateur en tant qu’historien, en tant qu’universitaire, tantôt prescripteur quand il est aux affaires, François Guizot qui joue le même rôle pour fédérer l’action des différentes sociétés que dans le domaine scolaire pour dresser l’état des lieux de l’enseignement. Odile Parsis-Barubé montre son rôle au moment de la « reformulation des besoins d’histoire de la nation ». L’antiquarisme provincial se voit confronté à une vision culturelle centralisée, qui débouche par exemple sur la création de la Société pour la conservation et la description des monuments historiques au début des années 1830 et , « mis sous tutelle », non sans conflits feutrés, participe peu à peu à ce nouveau projet mémoriel.

Le développement et la structuration des sociétés savantes permettent d’autres part l’émergence de nouveaux membres, dont l’activité se manifeste par publications, conférences. Les « élites départementales du savoir » participent largement à cette activité, désormais de plus en plus inscrite dans l’espace de chaque département. Les remarques à caractère sociologique de l’auteur montrent la forte présence des anciennes élites, notamment des châtelains érudits et de membres du clergé auxquelles progressivement viennent s’ajouter médecins et enseignants. Pendant une vingtaine d’années se manifeste ainsi une forte expansion des groupements « d’antiquaires », plus présents dans l’ouest de la France qui a un rôle moteur dans ce mouvement, mais les sources disponibles n’ont probablement permis de percevoir que ceux qui étaient le plus structurés et qui ont laissé des traces. Dans un sous-chapitre pertinent, « une réappropriation tranquille de la fonction historienne », Odile Parsis-Barubé montre comment le rapprochement des démarches donne peu à peu aux « antiquaires » une fonction d’historien du local.

Progressivement aussi, utiliser pour l’étude du passé des méthodes telles que celles préconisées par Augustin Thierry, privilégiant l’étude de documents d’archives plutôt que la collecte d’éléments d’inventaire fait partie de l’univers mental des « antiquaires ».

Il faut prendre en compte le fait que dans le même temps, la systématisation du mode de classement pour les archives locales, le fait que le fonds d’archives dans cette organisation soit privilégié par rapport au contenu des pièces conservées définissent un cadre qui à la fois structure d’une certaine façon les recherches locales et en même temps facilite le travail des chercheurs. Ceux-ci s’intéressent alors surtout à l’antiquité et au moyen-âge, proche à la fois des possibilités de recherches intéressantes et du goût de l’époque pour cette dernière période. Par quelques exemples , Odile Parsis-Barubé montre également comment, sous le Second-Empire, la recherche locale se fonde de plus en plus sur l’établissement de chronologies rigoureuses.

Enfin, elle montre que se répand la « conviction que la somme des histoires provinciales et locales est susceptible de constituer celle de la nation, adhésion à la représentation libérale de la force unificatrice du temps », ce qui n’est pas un obstacle à l’écriture de l’histoire de la Nation.

L’histoire locale , « pratique culturelle dominante des élites provinciales » qui animent les sociétés savantes débouche à la fin du Second-Empire sur une importante production, souvent composée d’inventaires, de répertoires, de monographies très localisées, loin de permettre de réaliser le dessein caressé par Guizot de progresser décisivement dans l’écriture de l’histoire nationale. L’invention de cette histoire locale, conclut Odile Parsis-Barubé « est un élément essentiel du processus de relecture et d’élucidation des rapports entre l’unité et la diversité françaises qui traverse le XIXe siècle et en structure la pensée politique ».

Autant que par son originalité, par son idée directrice, sa conception, la finesse des analyses présentées ce livre foisonnant, dont il est difficile de rendre en peu de ligne toute la richesse, est intéressant par la variété et souvent par les exemples utilisés à propos d’un domaine finalement peu connu. Il permet, et ce n’est pas le moindre mérite de l’auteur, d’apporter de nouveaux éléments de réflexion sur l’évolution de l’écriture de l’Histoire et sur celle des origines de cette incontournable histoire locale.