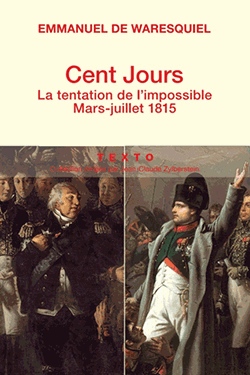

« Waterloo, Waterloo, morne plaine… ». Avant-dernier acte de l’épopée napoléonienne avant la réclusion hélénienne, les Cent Jours en sont un des volets les plus visités par les historiens. Or, dissimulé derrière l’audace et les illusions du dernier grand pari de l’Empereur, se trouve son négatif parfait, bien moins connu même s’il est tout aussi rempli d’amertume et de désillusions. Ces Cent Jours restés dans l’ombre, ce sont ceux de la dynastie des Bourbons en déconfiture et de ses partisans en déroute. Ce versant éclipsé de 1815 a trouvé un interprète à sa mesure en Emmanuel de Waresquiel. Spécialiste actuel le plus marquant de la Restauration, période de transition dont il a profondément renouvelé la compréhension, il interroge ici cet instant crucial où vacille ce régime à la légitimité précaire, à peine réinstallé depuis moins d’un an sur le trône millénaire des Capétiens.

La fresque magistrale qui en résulte a marqué à juste titre l’actualité éditoriale lors de sa publication initiale en 2008. Sa réédition en format de poche, dans la collection Texto, confirme son statut de référence historiographique. Car le tableau de ces Cent Jours dans leur version monarchique n’est ni flatté ni flatteur. Les médiocrités, les hésitations, les lâchetés, les allers-retours, les mesquineries et les vengeances y foisonnent. C’est une tragi-comédie qui s’y joue en trois actes. Le premier pourrait s’intituler « Paris, Paris, navrante débandade… », où à peu près rien ne s’oppose à l’aventureuse chevauchée de l’Aigle évadé de l’île d’Elbe. Les fidélités s’effilochent autour d’un monarque peureux, qui prend la tangente en catimini à l’approche de son rival. Le second acte se joue sous les auspices de « Gand, Gand, piteuse incertitude… ». Dans ce refuge d’exil, le souverain dépossédé et ses derniers fidèles ruminent leurs craintes en espérant que les armées étrangères fassent pencher le sort en leur faveur. Le dernier acte est celui, fascinant, du retour vers « Paris, Paris, amères retrouvailles… ». Sous l’allégresse plus ou moins factice et le soulagement plus ou moins sincère, se jouent alors de multiples combinaisons personnelles. Dans ce grouillement, Waresquiel souligne le rôle central du tortueux Fouché. C’est aussi le moment des règlements de comptes et des débordements. En effet, contrairement à 1814, les Coalisés n’ont plus aucune raison de ménager cette France indécrottable. En outre, il faut tolérer les exaltations des ultras et leurs représailles envers les plus compromis des vaincus, obérant ainsi les perspectives de réconciliation ultérieure.Considérés du point de vue royaliste, les Cent Jours n’ont décidément rien de triomphal. Avec finesse, l’auteur démontre, qu’au-delà des apparences politiques immédiates, le roi Louis XVIII fait lui aussi partie des vaincus de l’épisode. Son régime y a perdu la bataille des symboles ainsi que celle de la légitimité morale. Une division durable de la nation y prend sa source. La leçon est d’autant plus saisissante que l’intérêt de la réflexion est stimulé par le caractère très vivant du récit, qui s’appuie notamment sur le témoignage d’un grand nombre de protagonistes de l’époque, en particulier les mémoires souvent négligés des acteurs royalistes. Rien décidément, dans les vertigineux Cent Jours brossés par Emmanuel de Waresquiel, ne ressemble à une « morne plaine ».© Guillaume Lévêque