Née en 1942, Dominique Manotti est agrégée d’histoire. Elle a également enseigné dans le supérieur, en commençant par le centre expérimental de Vincennes, après 1968. Passée par l’UEC (Union des étudiants communistes) et la CFDT, elle met son expérience d’historienne et de militante politique et syndicale au service de son écriture. Son premier ouvrage, Sombre Sentier (1995), se place résolument dans le contexte social et politique des années 1980, sur fond de trafic d’immigrants et de drogue, le tout impliquant les élites économiques et politiques. Avec cet opus (le premier d’une trilogie), elle se situe très clairement dans les brisées des Didier Daeninckx, Jean-Patrick Manchette ou Jean-Claude Izzo, qui marquent le domaine de ce qu’on appelle le « roman noir ».

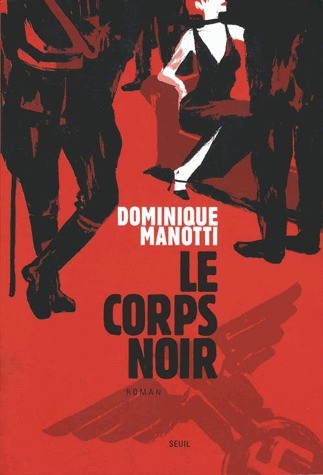

Dans Le Corps noir (en référence aux uniformes de la SS), Dominique Manotti place l’intrigue entre le 6 juin et le 25 août 1944. Du débarquement en Normandie à la libération de Paris, on suit différents personnages, appartenant aux milieux collaborationnistes, résistants, ou simples témoins et spectateurs du Paris des derniers mois de l’Occupation, mais tous (ou à peu près) appartenant à la bourgeoisie. On approche également des responsables de la SS et la Wehrmacht, de plus en plus aux abois au fur et à mesure de l’approche des Alliés : les splendides vainqueurs d’hier laissent place à une armée harassée, anesthésiée par le parfum de la défaite.

L’auteur les suit jour après jour, en veillant à placer son récit dans le contexte historique : elle nous donne constamment l’évolution du front qui vient de s’ouvrir à l’Ouest (et bientôt en Provence) et de celui de l’Est. Elle nous donne des clés pour comprendre les péripéties qui entourent la tentative de révolte des généraux contre Hitler, avortée dans le sang, dont les répercussions se font sentir jusque Paris avec des règlements de compte très sévères touchant la Carlingue (la Gestapo française) et ceux qui se sont approchés un peu trop près des réprouvés.

Bien évidemment, ce sont les revirements qui nous intéressent en premier lieu. Dans des moments de transition comme ceux-là, on s’imagine bien les connaître. Mais l’intérêt de ce roman est précisément de voir les stratégies mises en œuvre par les plus compromis pour tirer le meilleur parti de la situation. On voit ainsi comment Bourseul, industriel du textile venu du Nord, qui s’est considérablement enrichi en profitant de l’aryanisation des biens confisqués aux juifs, a veillé à jouer sur tous les tableaux à la fois, depuis le début, au mieux de ses intérêts. Il trafique avec la puissance occupante, participe aux soirées mondaines du Gross Paris, tout en protégeant un industriel juif qu’il a aidé à se réfugier sur la Côte-d’Azur, s’appropriant au passage ses installations. On voit également comment il utilise l’image de son fils, un lycéen qui entre dans la clandestinité par romantisme et haine de son père, capturé et abattu dans les environs de la capitale. Difficile, à travers les louvoiements de Bourseul père, de ne pas penser au personnage principal de l’excellente bande dessinée Il était une fois en FranceFabien Nury et Sylvain Vallée, Il était une fois en France, éd. Glénat, 6 tomes, 2007-2012 : Joseph Joanovici, « Monsieur Joseph ». Dominique Manotti le fait d’ailleurs intervenir très brièvement en août 1944, Joano livrant trois tonnes d’armes à la préfecture de Paris en grève.

Tous n’ont pas eu ces précautions. Les premiers pris à leur propre piège sont ceux qui se sont engagés dans la collaboration et la traque du communiste, par réflexe de haine, par cupidité, goût du lucre et du pouvoir. Le plus emblématique est certainement le gestapiste Martin, aussi stupide que cruel, aux ordres du sinistre Loiseau. Ayant réussi à infiltrer le réseau qu’a rejoint François, le fils Bourseul, que son groupe anéantit peu avant l’arrivée des Alliés dans le bois de Vincennes, le voilà qui cherche à s’intégrer dans une barricade qui fait le coup de feu dans le XIXe arrondissement, mais est abattu par ses défenseurs.

D’autres sont victimes des règlements de compte. René Deslauriers, l’un des adjoints d’Henri Lafont (alias Chamberlin), chef de la Gestapo française (la Carlingue), est ainsi retrouvé pendu pour de sordides histoires d’argent.

Et puis il y a ceux qui, comme le gestapiste Loiseau, poursuivent leur œuvre de mort, pourchassant les communistes et leurs affidés jusqu’au dernier moment, pour livrer un pays assaini au nouveau pouvoir. Et ceux qui veulent en profiter jusqu’au bout, parfaitement conscients du sort qui leur sera réservé : « Lafont sait que les Allemands ont perdu la guerre. Il ne changera pas de camp pour autant. Il va prendre la pose pour l’éternité, et mourir à l’acte V ». De fait, Henri Lafont sera fusillé à Montrouge en décembre 1944.

Entre collaborateurs et résistants, il y a enfin la majorité de la population, qu’on entrevoit ponctuellement dans le roman, sous les traits du FTPF Rambaud ou, mieux, de Saulnier, confronté à la faim et à la misère qui survit entre ses traductions et la diffusion de libelles résistants. Il y a également ceux qui se sont trop approchés de la flamme, par inconscience ou par nonchalance, allant là où il leur semblait que leur vie serait meilleure. C’est le cas de Dora Belle, qui anime les soirées où se côtoient les cadres de la Wehrmacht, de la SS, de la Carlingue, ainsi que ceux qui veulent profiter du pouvoir alors en place (comme Bourseul). D’une innocence parfaite, se demandant bien ce qu’on pourrait lui reprocher, on devine son sort… Son personnage rappelle les artistes français qui se sont compromis, entre autres dans la Continental-Films, mais qui ont finalement eu peu à souffrir de l’épuration, si l’on excepte les journées de prison qu’ont eu à subir Pierre Fresnay, Ginette Leclerc ou Sacha Guitry, sans oublier Robert Le Vigan, condamné, lui, à dix ans de travaux forcés et à la dégradation nationale.

Il y a enfin ceux qui s’enferment dans leurs activités professionnelles, façon de ne pas se compromettre, ni d’un côté ni de l’autre. Ainsi Ricout, le policier intègre, capturé et abattu par Loiseau et ses sbires.

Les pistes que nous donne à suivre Dominique Manotti semblent aller dans tous les sens. En réalité, on les suit avec facilité, d’autant qu’il y a un personnage central, Domecq, égyptologue devenu inspecteur, introduit dans les services de police par un réseau gaulliste. C’est qui nous sert de guide entre les uns et les autres. L’auteur suit une chronologie établie sur un rythme quotidien, qui aide efficacement le lecteur, et use au besoin de retours en arrière (les « Flash » brutaux, qui sont une autre caractéristique de son écriture). Les ajouts sur les événements militaires qu se déroulent par ailleurs permettent enfin de replacer le récit dans un contexte plus large, comme on l’a déjà dit.

Le tout est servi par une langue alerte, un peu surprenante au départ pour qui ne connaît pas le style de l’auteur, s’exprimant tantôt à la première personne du singulier pour donner à voir le point de vue d’un personnage, avant de revenir à la troisième personne pour considérer la situation de façon extérieure. Les paroles sont aussi insérées dans le fil du récit, sans les signes de convention habituels.

Enfin, l’amateur d’histoire le plus scrupuleux sera satisfait, car on sent que l’historienne s’est très sérieusement documentée avant de se lancer dans son roman. Mis à part quelques très rares paroles prononcées qui apparaissent anachroniques (que je ne parviens d’ailleurs pas à retrouver, preuve de leur insignifiance), Dominique Manotti excelle à rendre l’atmosphère de cette période de transition.