Le repas gastronomique renvoie à un art de vivre autour de la cuisine, du vin, du goût, de la présentation des plats, du service, des pratiques sociales, des usages (comme le dressage de la table) et des manières de se comporter.

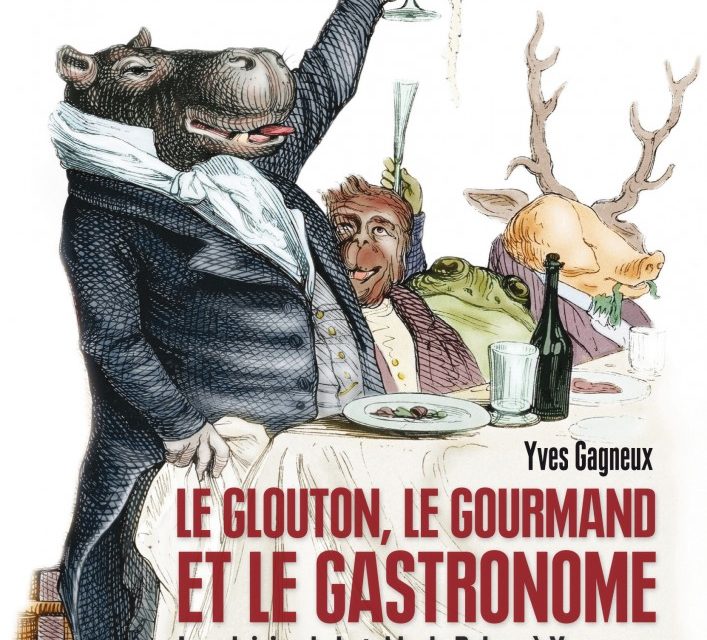

L’auteur, Yves Cagneux, conservateur général du patrimoine et directeur de la Maison de Balzac (à Paris) propose un parcours à travers les écrits de la littérature gourmande, qui met à l’honneur la gastronomie, ses rituels, son savoir-faire, et son caractère hédoniste.

Les écrivains face à la grande cuisine

Le mot gastronomie fait son apparition dans un poème de Joseph Berchoux (1801), mais il faudra attendre l’ouvrage de Brillat-Savarin, Physiologie du goût, pour que son ancrage s’établisse solidement dans la langue française. Sa définition, ne se résumant pas seulement à « l’art de faire bonne chère », n’est pas fixée. Désormais, prises de position, partis pris, convictions, valeurs et traditions à préserver alimentent aujourd’hui les questions gastronomiques.

A partir de 1803, la revue L’Almanach des gourmands donne naissance au journalisme culinaire et à la critique gastronomique. Tout au long du XIXe siècle, des réflexions gastronomiques sont rédigées par des chefs écrivains ; pendant que nos grands romanciers, Balzac, Flaubert, ou Zola, livrent des descriptions de repas de toutes sortes, reflet de la société et de son évolution, sous toutes ses facettes. Les regards sur la table sont diverses ; que ce soit celui des cuisiniers, des convives ou bien encore des spectateurs. Dans Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas prête ses propres qualités de gourmet à son héros.

De la cuisine à l’assiette et du salon à la salle à manger

Comme le note Charles Monselet en 1858, les souvenirs de table qui sortent de l’ordinaire marquent notre vie, à l’occasion de déjeuner dominical en famille ou de banquet par exemple. Ce sont des instants gastronomiques annoncés, préparés, élaborés. Tout montre que l’on s’écarte du repas quotidien par le choix, la présentation et l’abondance des plats, le dressage de table, la tenue des convives.

Le lieu où est pris le repas agit sur l’appréciation des mets. Au XIXe siècle, la décoration participe à la réussite de la réception. Les œuvres d’art, les objets précieux, les beaux meubles dans les belles demeures complètent le raffinement de la table. L’éclairage met aussi en valeur la table. Au fil des époques et selon les modes et les goûts, on utilise la bougie en cire d’abeille blanchie, les appareils au gaz, la lampe à pétrole, l’ampoule électrique.

Les romanciers aiment à s’attarder sur la beauté de la table qui rivalise d’élégance. Nappes, serviettes, porcelaine et argenterie, fleurs d’ornementation sont disposées avec ordre et symétrie pour le plaisir des convives. Même dans les milieux modestes ou pauvres, comme le décrit Zola dans L’Assommoir le linge de table prend part à la mise en scène gourmande. La parure par sa dimension esthétique joue un rôle déterminant. Grimod de La Reynière souligne le risque de « mettre plus de gloire à fasciner la vue qu’à contenter le palais ». Théophile Gautier s’emploie à dépeindre le dressage de la table, tel un tableau.

Tous les sens sont convoqués par le décor, les fleurs, les bougies, les senteurs, arômes et fumets des plats. « Déjà, rien que l’odeur et la couleur, superbes, Disent à l’appétit des mots encourageants » comme l’écrivait Jean Richepin en 1894. Les écrivains relèvent aussi les sonorités du repas. Bruits de fourchettes, d’assiettes et de verres se mêlent aux conversations. L’atmosphère doit être chaleureuse. Selon Brillat-Savarin, une température entre 16 et 20 degrés est idéale. Le confort passe aussi en ces temps-là par la disposition d’un molleton de coton sous la nappe. Dorénavant, l’harmonie s’exerce entre la boisson et le verre. Les cristalleries françaises, comme Daum ou Baccarat répondent à cette nouvelle demande des convives, développent de fait leur activité.

Les romanciers soulignent l’esthétique du service, grâce à une abondante domesticité chez les grandes fortunes. Alors qu’il était encore d’usage de ne pas laisser la carafe de vin sur la table, progressivement l’eau et le vin sont laissés à la discrétion des convives.

A l’époque de Balzac, on ne décrit guère les goûts, les arômes, les saveurs, les accords et les impressions gustatives comme un critique gastronomique, mais plutôt les sensations lors du repas et les attitudes qui en découlent. Il revient donc à des écrivains tournés vers l’assiette, particulièrement Brillat-Savarin et Grimod de La Reynière, pour communiquer le plaisir à goûter des mets raffinés. L’intégration de la dégustation gastronomique dans les romans s’opère qu’à partir du XXe siècle. Des scénaristes se penchent aussi sur la construction du repas et l’accord des mets et des vins, pour en faire des thèmes autonomes, comme dans le film Les Saveurs du palais (avec Catherine Frot et Jean d’Ormesson). Les auteurs s’attachent dorénavant à nommer précisément les grands vins, qui mettent de bonne humeur et stimule la conversation.

Tout au long du XIXe siècle, organiser un repas de qualité chez les élites, caractérisé par le confort et le luxe, c’est affirmer son rang social. L’opulence, le raffinement et le faste de ces dîners suscitent des impressions variables des hôtes, entre intimidation, répulsion, éblouissement et admiration. Ainsi Emma Bovary vit la réception des Andervilliers comme un rêve, avant de retomber dans son quotidien médiocre. La réussite d’un repas repose donc sur un ensemble d’éléments qui doit donner entière satisfaction aux convives : la cuisine exquise, la cave irréprochable, la beauté du cadre et de son décor, la juste mesure (dans la composition du menu et dans les quantités servies), la retenue et la bienséance, la volonté d’équilibre. Cette recherche de la perfection gastronomique est au cœur du roman de Marcel Rouff, La vie et la passion de Dodin-Bouffant, gourmet (1920), en faisant l’éloge de la simplicité pour y parvenir. Selon plusieurs écrivains, l’effet de surprise n’est pas une fin en soi. Proust ou Colette décrivent ainsi des plaisirs qui ravivent des impressions agréables déjà vécues.

Fréquemment, les romanciers s’emploient à rendre compte de la fortune de l’hôte et de sa position sociale à travers la description du repas organisé, de la rareté des mets proposés et de leur caractère luxueux. L’exotisme et la provenance lointaine des produits est aussi une marque de richesse. (Tout le contraire du produit local, du légume du jardin qui sont aujourd’hui gage d’un repas gastronomique réussi). Le lecteur est invité au voyage, au rêve. Pourtant les écrivains, comme Jules Verne, sont le plus souvent guidés par leur imagination, par la fantaisie, s’inspirant d’idées reçues ou de récits de voyage. Ainsi le comte de Monte Cristo donne « plus encore à la curiosité qu’à l’appétit des convives ». On est en quête de sensations et de goûts neufs, d’arômes inédits. L’originalité prime. Dans les milieux rustiques, à la campagne, ou dans le monde ouvrier, la quantité, donc le plaisir de se remplir le ventre, l’emporte sur la qualité. Pour bien manger il faut avant tout manger beaucoup.

Recevoir et être reçu

Dans le repas littéraire, les auteurs mettent l’accent sur les invités, leur comportement, leur émotion, leur psychologie. Il ne suffit pas seulement de manger et de boire, il convient d’entretenir la discussion, d’échanger pour l’agrément du repas.

La conversation, dont Brillat-Savarin souligne son intérêt, est privilégiée. Il en résulte que le grand repas ne s’accommode pas d’un brassage social des commensaux. Les hôtes doivent être bien choisis, afin d’atténuer les ségrégations (reposant sur l’argent, la naissance, la profession) et les discriminations. On recherche l’entre soi. Pas de sentiment d’isolement, pas d’indisposition liée à la présence d’un hôte décalé, qui dénote. Dans L’Assommoir de Zola, lors du repas de Gervaise, la présence du père Bru, vieil ouvrier, gêne Madame Lorilleux. Le placement est aussi déterminant : une place centrale permet de prendre part à toutes les conversations. Enfin l’élégance s’impose. Les écrivains s’attardent à décrire les tenues vestimentaires.

Les nouvelles élites du XIXe siècle se nourrissent des manuels de bonne conduite, de savoir-vivre (Manuel des amphitryons de Grimod de La Reynière par exemple). Il s’agit de savoir faire patienter ses invités dans un salon confortable, de les mettre à l’aise, de les accueillir et de les placer au mieux pour le plaisir du repas et l’agrément de la conversation. Plutôt que de montrer les règles à suivre, les romans indiquent davantage les écarts de conduite, les impairs et leurs conséquences, en quelque sorte les bonnes manières en négatif. L’attente ou le retard d’un convive en sont des exemples (Le déjeuner de Frédéric dans L’Education sentimentale de Flaubert). Les romanciers soulignent les impolitesses de table, les libertés prises avec les usages. Grimod de La Reynière rappelle qu’ « on doit toujours tenir ses mains sur la table en évidence » et de pas « s’y accouder ». Mais les bonnes manières évoluent. Sans pour autant remettre en question les usages, des entorses, des distorsions, des transgressions voire des rejets s’expriment dans les milieux aisés. Cette rupture des interdits s’exerce parmi ceux qui maîtrisent bien les codes. On affiche alors clairement sa volonté de s’affranchir des règles pour affirmer son indépendance d’esprit. A l’inverse, les milieux populaires, « sans éducation », sont dépeints comme très attachés aux usages. Un apprentissage est nécessaire afin que les usages paraissent naturels. La connaissance des gestes et de la tenue à table exige la maîtrise d’un savoir-faire pour manger, boire ou se servir, qui s’est complexifiée avec la multiplication d’accessoires au XIXe siècle. Ainsi les instruments spécialisés déterminent les gestes à adopter. La maîtrise des bonnes manières et du maniement des couverts accentue les distinctions sociales, car l’ignorance des uns est perçue comme vulgaire par les autres. La formation au goût et l’art de la dégustation caractérisent aussi le raffinement. Eugène Sue en 1852 en témoigne : « Verser ce vin avec émotion, le boire avec religion ».

Yves Cagneux consacre une partie de son ouvrage à la notion de gourmandise, qui serait assimilée à un péché. Dès l’Antiquité, on lui oppose la tempérance. Dans la Bible, la gourmandise d’Esaü (pour un plat de lentilles) lui coûte son droit d’aînesse. Brillat-Savarin considère pourtant que la tempérance caractérise le gourmet qui sait faire preuve de retenue, et ne commet pas d’excès. « Ceux qui s’indigèrent ou qui s’enivrent ne savent ni boire ni manger ». La distinction entre le plaisir de la table et se nourrir est dès lors posée. Par la suite, d’autres écrivains s’appliqueront à démontrer la valeur morale du gourmet, en cette première moitié du XIXe siècle. La dénonciation de l’injustice sociale liée au plaisir d’une bonne table fait son apparition dans les repas de la littérature avec son cortège de remords autour d’une sentiment de culpabilité.

Yves Cagneux livre un extrait de L’Heptaméron des gourmets d’Edouard Nignon (publié en 1919) qui souligne les effets nuisibles de la frugalité sur un gouvernement : « Un homme d’Etat qui ne mangerait que des nouilles conduirait son pays aux pires catastrophes. Car son esprit, dépourvu de la joyeuse vigueur que véhiculent les aliments solides et les vins généreux, n’enfanterait qu’insolence, soupçons, colère, jalousie, vindicte, inconstance, chicane et tyrannie, ces surgeons flétris de la décrépitude. Jugez de la différence entre ce mesquin simulacre et la majestueuse autorité de Louis XIV, le plus gros mangeur couronné ! ». L’auteur cite aussi une curieuse anecdote : la fille du boulanger Poilâne a demandé à Jean-Paul II en 2003 que le péché capital de gourmandise soit désormais traduit par « goinfrerie » ou par « gloutonnerie » (avec le soutien de Bocuse et de Ducasse en autre).

Maintenir une ambiance égale tout au long d’un repas paraît complexe. L’ivresse des convives ou une discussion qui s’envenime sont à proscrire, afin de ne pas rompre l’harmonie d’un grand repas. Les écrivains font remarquer à leurs lecteurs que les dîners s’ouvrent par un relatif silence pour s’achever dans de vives conversations. Les manuels de savoir-vivre déconseillent de parler avant la viande ! « Un cliquetis de verres et de fourchettes, un bruit de déglutition et de mastication, coupé çà et là de quelques rires stridents, était à peu près tout ce qu’on entendait » (Théophile Gautier, Le bol de punch, 1833). Malgré tout, les gastronomes du début du XIXe siècle, au premier rang desquels figure Brillat-Savarin, voit en la conversation la finalité du repas, avant même la qualité des mets. Cela se comprend pour un homme qui a connu l’Ancien Régime et ses fêtes galantes. A partir du milieu du XIXe siècle, le plaisir de la dégustation devient la priorité. Maupassant défend une dégustation presque silencieuse. La qualité de la cuisine ne garantit pas la convivialité, qui se distingue de l’échange d’idées par la conversation. Quand la gourmandise n’est pas vécue de manière solitaire, elle peut alors favoriser l’ouverture aux autres. La littérature du siècle de Stendhal remet au goût du jour la galanterie, qui passe avant tout par le verbe. La séduction est assimilée à une obligation mondaine.

S’appuyant sur de très nombreux exemples, cet ouvrage met à l’honneur les repas de la littérature. Ponctué de courts extraits ou de citations bien choisis, Yves Cagneux rend compte de la richesse et de la diversité des écrits du XIXe et XXe siècle et donne de la pertinence à sa démonstration. Moments de convivialité et de sensualité épulaires, la gastronomie vue par les Lettres ne donne pas accès pour autant au savoir-faire culinaire. Les écrivains décrivent avant tout la gastronomie comme un art de vivre vécu dans sa dimension sociale par des conversations imaginaires, par les usages de la table, les règles de conduite, l’épanouissement et les impressions des convives. Tout laisse penser en découvrant ce livre que l’auteur voue une passion égale pour les mots et la table.