Éditorial par Gérard-François Dumont

Une victoire de la géographie dans la guerre de l’eau : et après ?

L’une des décisions de la loi NOTRe fut de rendre obligatoire, à l’échelle des EPCI, la gestion de l’eau et de l’assainissement, auparavant assumée par des communes ou par des syndicats intercommunaux dans le cadre antérieurement souple de l’intercommunalité. Elle témoigne d’une totale ignorance de la géographie. En effet, le bon sens enseigne que la gestion de l’eau s’exerce selon les géographie des bassins versants. Or, les EPCI ont été fondés sur des critères qui coïncident rarement avec des bassins versants. D’où il résulte des coûts de gestion de l’eau plus élevés et des installations supplémentaires nuisibles pour l’environnement.

En 2015, une guerre a alors commencé entre ceux qui connaissent la géographique et ceux qui veulent l’ignorer. Une petite bataille a été gagnée par la géographie à l’été 2018 lorsque la loi a reporté à 2026 le transfert obligatoire aux EPCI de la compétence « eau et assainissement ». Enfin, en avril 2025, le Parlement français a décidé la suppression de ce transfert obligatoire aux communautés de communes qui n’en sont pas déjà responsables. Les communes concernées ont donc désormais la liberté de choix pour assumer un service d’eau efficace et de qualité en tenant compte des situations locales. Il aura donc fallu 10 années de guerre pour appliquer le bon sens géographique !

Toutefois, c’est une victoire incomplète de la géographie puisque là où le transfert a déjà été réalisé, il est interdit de l’organiser autrement, donc d’adapter son autorité de gestion en tenant compte des réalités géographiques locales.

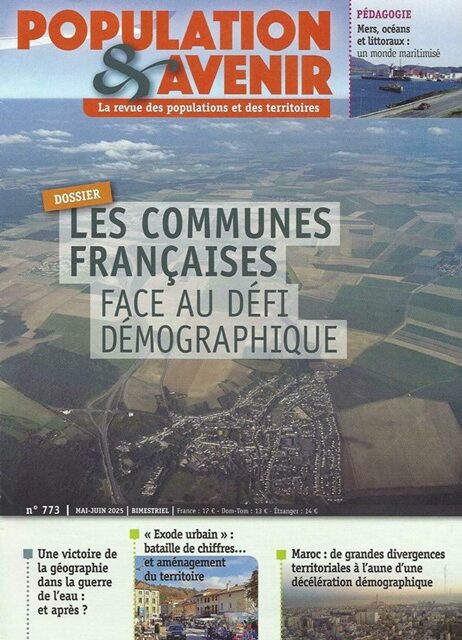

Dossier par Olivier Vassal

Les communes françaises face au défi démographique. Au-delà des constats généraux

L’auteur s’appuie sur un travail de catégorisation effectué à partir des données publiques disponibles sur la période 1968-2021 pour analyser les enjeux démographiques des communes françaises. Il distingue alors 22 types dans 5 grandes catégories : territoires où se concentrent des emplois liés à l’économie productive, la métropole de Paris et les grandes villes, les communes résidentielles des couronnes des grandes aires d’attraction, villes petites et moyennes centrées sur l’économie présentielle et la ruralité à vocation résidentielle où des territoires peu denses sont marqués par une forte diversité.

Il croise ensuite cette typologie des communes avec leur fragilité démographique (natalité très faible, âge moyen et proportion de plus de 75 ans très élevée et solde naturel négatif). L’espace rural paraît extrêmement contrasté. La nécessité de répondre à la demande de soins et d’hébergement pour les seniors constitue l’enjeu majeur d’autant que les solidarités familiales ne peuvent guère s’exercer lorsque les jeunes actifs partent. Parmi les 6 millions d’habitants qui vivent dans des territoires fragiles au plan démographique, cette fragilité concerne davantage des villes petites et moyennes que le rural considéré comme un tout homogène.

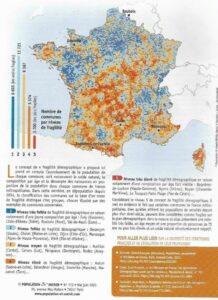

Document pédagogique (libre de droits)

Les niveaux de fragilité démographique selon les communes de France métropolitaine

Exercice pédagogique par Eric Gachet

Mers, océans et littoraux : un monde maritimisé

Cette proposition s’insère dans la 3ème partie du programme de Géographie de la classe de 4ème. A une époque où 80% du commerce mondial transite par voie maritime, il est en effet essentiel de saisir le rôle stratégique des mers, des océans et des littoraux. Les élèves découvrent que ces espaces ne sont pas seulement des milieux géographiques, mais aussi des territoires aménagés, connectés et convoités.

Pour ce faire, les élèves doivent utiliser une grille méthodologique pour analyser les documents d’un corpus : identifier / décrire / comprendre / critiquer / réutiliser.

Analyse par Frédéric Ville

« Exode urbain » : bataille de chiffres … et aménagement du territoire

La crise sanitaire de la pandémie Covid-19 a marqué une rupture assez nette dans les équilibres démographiques de la France métropolitaine. Il y a en effet bien eu un mouvement de renaissance rurale, lequel continue aujourd’hui. Ainsi, selon l’INSEE, les territoires hors de l’ensemble appelé « aires d’attraction des villes (AAV) enregistrent en 2022, 1,36 entrées pour 1 sortie depuis ces territoires. Toutefois, les grandes tendances (métropolisation, périurbanisation, littoralisation) s’observaient depuis les années 1970. Concernant la périurbanisation, elle devient simplement une « mégaurbanisation », les mouvements entre métropoles et moyennes agglomérations étant les plus importantes.

Mais qui sont ces français qui choisissent de migrer des secteurs urbains vers les campagnes ? Ce sont aussi bien des pré-retraités et retraités en quête de tranquillité et d’un cadre de vie de qualité, que des personnes issues de classes populaires recherchant des loyers plus abordables, ainsi que des cadres hautement qualifiés alliant télétravail et mobilité depuis une métropole, ou des personnes diplômées en quête de sens, reconverties dans des projets alternatifs, ou encore des ménages en situation de précarité. Par ailleurs, le télétravail a progressé, permettant, pour la première fois dans l’histoire du travail, de s’affranchir, à temps partiel ou complet, du lieu d’implantation physique de son activité professionnelle – souvent en ville – pour choisir davantage son lieu de vie – potentiellement en campagne. 34,5 % déclarent télétravailler en 2024.

Néanmoins, ce constat d’une renaissance rurale devrait induire un aménagement du territoire renouvelé. « Pourquoi 42 milliards d’euros pour le Grand Paris Express ou 5 milliards d’euros de soutien de l’Etat à la ville de Marseille, quand le programme « Villages d’avenir » n’engrange que quelques millions d’euros sur appels à projets ? », s’interroge ainsi Gérard-François Dumont.

Le point sur… par David Goeury

Maroc : de grandes divergences territoriales à l’aune d’une décélération démographique

L’analyse du dernier recensement effectué au Maroc permet de répondre à des questions sur la dynamique géodémographique de ce pays.

Il figure avec la Tunisie parmi les premiers pays d’Afrique dont l’indice synthétique de fécondité est passé sous le seuil symbolique du remplacement des générations. En septembre 2024, il était de 1,97 enfant par femme contre 2,2 en 2014. Cette diminution concerne surtout les villes. La rapidité de cette chute de la fécondité et la persistance d’une forte émigration amènent certains observateurs à envisager un pic démographique à 39 millions d’habitants vers 2040.

Derrière ce ralentissement démographique se cachent des reconfigurations territoriales accélérées. La population du Maroc s’inscrit dans la dynamique planétaire de littoralisation et métropolisation du fait de son intégration croissante à l’économie internationale depuis le début du XXème siècle. Par contre, les territoires ruraux du Rif, de l’Atlas et de l’Anti-Atlas poursuivent leur déprise démographique, exception faite de quelques communes conciliant produits du terroir et tourisme. Le processus de métropolisation se traduit également par la croissance démographique des capitales régionales et de leurs agglomérations par l’essor d’activités économiques liant agriculture intensive, développement industriel, plateformes logistiques et tourisme.

Derrière la dynamique globale de croissance de la population urbaine se cache par ailleurs une formidable recomposition démographique entre les arrondissements centraux des grandes métropoles et leurs banlieues. Dans les villes les plus peuplées du Maroc, comme Casablanca, Rabat, Fès Marrakech et Salé, les populations les plus précaires et les classes moyennes ont quitté les centres historiques vers les nouveaux quartiers périphériques du fait de politiques de lutte contre l’habitat insalubre et informel et l’absence de construction de logements sociaux dans les quartiers centraux. Les communes limitrophes aux grandes villes connaissent donc une très forte croissance. 19 d’entre elles ont vu leur population doubler. Par exemple la commune de Rabat a perdu 11% de sa population en 10 ans au profit de la très forte croissance des communes périphériques. Les communes rurales connaissent elles aussi des trajectoires démographiques divergentes entre communes limitrophes. Nombre de communes considérées administrativement comme rurales sont de fait des aires d’expansion des dynamiques urbaines. Leur croissance démographique est portée par la multiplication des lotissements à destination de populations précaires urbaines autour de nouvelles zones d’activité associant industrie et plateforme logistiques.

Il est au final possible d’établir une typologie autour de 7 configurations démographiques récurrentes : 4 catégories en croissance démographique (quartiers périphériques des grandes métropoles, communes rurales liées aux métropoles, villes isolées ou communes rurales montagne) et 3 catégories en dépeuplement (quartiers historiques des grandes villes, communes rurales dépendantes des ressources en eau, 1/5e des chefs-lieux de province).