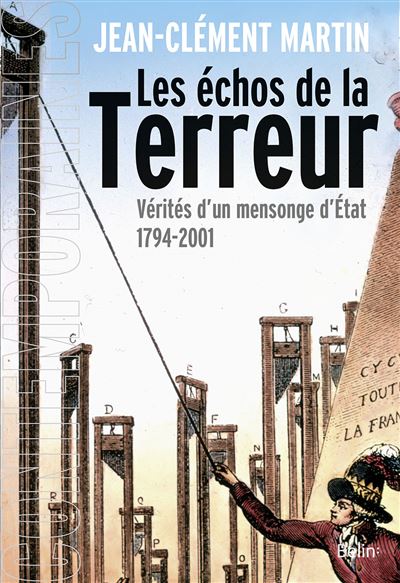

Dans son ouvrage Les échos de la Terreur – Vérités d’un mensonge d’État 1794 – 2001, Jean-Clément Martin nous rappelle que nous vivons une époque où les menaces, le terrorisme, réaniment nos lointains souvenirs et nous interrogent sur le rôle de la terreur dans notre histoire. Quelle place peut-on donner à « la Terreur » de 1794 pour comprendre notre époque.

L’auteur décrit comment « la Terreur » a été produite, inventée en 1794 après la mort de Robespierre. Cette fabrication de toutes pièces avait pour but – et a réussi – de le rendre responsable des violences perpétrées. Cette invention s’est ainsi progressivement imposée, pendant près de deux siècles, parce qu’elle satisfaisait tout autant une ambiance crépusculaire qu’une aspiration au sublime, voire à l’enthousiasme. La Terreur, celle de 1794, a dressé le canevas d’une nouvelle philosophie de l’Histoire nimbée de métaphysique et de spiritualité. Pour autant, le débat entre experts sur la Terreur de la Révolution française continue. Le livre de Jean-Clément Martin nous propose une enquête sur deux cents ans de discussions, de représentations et de réflexions autour de cette légende politique sur laquelle s’est fondée notre conscience politique nationale.

Jean-Clément Martin est professeur émérite à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l’institut d’Histoire de la Révolution française et a consacré de nombreux ouvrages à la Révolution française comme à la Contre-Révolution et à leurs mémoires.

Le présent livre répond à diverses interrogations : la Terreur de 1794 est-elle encore notre contemporaine ? Ne doit-t-on pas revenir sur les fondements de cet événement et les conditions dans lesquels il s’est constitué ? Enfin, pourquoi les termes terreur et terroriste n’ont jamais été clairement explicités ? Comme l’a précisé l’auteur dans d’autres ouvrages, l’invention de « la Terreur » résulte d’une période pour dénoncer une pratique de gouvernement et l’identifier à un homme, Robespierre. Cette invention se situe dans un laps de temps très court, à savoir dès le lendemain de la mort de Robespierre et le mois d’août 1794 par les vainqueurs de Robespierre et en particulier de Jean-Lambert Tallien, (1767 – 1820), ancien Montagnard, qui en est à l’origine. Le moment « Thermidor » ne fut, pour l’auteur, qu’une révolution de palais sans retour à la démocratie, qu’il n’y a pas eu de sortie violente de la Révolution mais dénonciation d’un groupe accusé de « terroriste ». L’invention sociale de « la Terreur » est une réussite puisqu’elle a perduré jusqu’à nos jours et fixé dans la mémoire collective un Robespierre terroriste en puissance. Ce sont par conséquent les contemporains qui ont imposé cette « norme », avec toutes les difficultés auxquelles l’historien doit faire face pour démontrer les antagonismes, le fantasme et le réel. L’auteur a donc replacé « la Terreur » dans une chronologie, l’a décrite dans ses diverses configurations. La grande plasticité de cette période implique de lire cette histoire à rebours, de façon presque généalogique.

Deux autres grandes questions traversent ce livre : Comment expliquer la réussite et le succès de Jean-Lambert Tallien à l’époque et jusqu’à nos jours ? Peut-on raisonner et établir un début de vérité sur ce seul personnage ? Les manipulations de Tallien et de ses alliés étaient bien réelles mais il faut néanmoins se « réconcilier avec le faux » et citer Pierre Laborie pour ses travaux à propos de la Seconde Guerre mondiale : « le rôle de l’historien n’est pas seulement de distinguer la mémoire de l’histoire, de séparer le vrai du faux, mais de faire de cette mémoire un objet d’histoire, de s’interroger sur l’usage du faux comme du vrai et sur le sens que les acteurs veulent ainsi donner au passé et à leur passé. ». Jean-Clément Martin prolonge aussi l’interrogation de François Furet sur le jour qui avait ouvert la Révolution. Il estimait que la « dénivellation » s’était produite le 17 juin 1789 plus qu’au 14 juillet ou le 4 août car l’Assemblée nationale constituante avait fait entrer, ce jour-là, le pays dans un régime parlementaire. C’est pour cela que ce livre revient sur la naissance au XVIIIe siècle de la dénomination « la Terreur » avant d’en étudier l’emploi dans les deux siècles qui suivent. Trois périodes sont ainsi concernées : 1789 à 1794, le tournant de 1794 puis les deux ans qui suivirent où les artistes, auteurs, peintres ont décliné à loisir la période funeste de « la Terreur ».

Jean-Clément Martin a établi, factuellement, les étapes qui ont permis à « la Terreur » de devenir cette réalité particulière. Cette fiction a donné un sens nouveau aux années qui venaient de s’écouler et imposé une lecture politique de l’emploi de la violence révolutionnaire. Son succès est dû au rapport de forces qui s’établit à la fin de 1794, ainsi qu’aux mutations culturelles qui sont en train de s’accomplir et auxquelles elle participe. Son ouvrage, paru en 2017, s’inscrit aussi dans un déplacement d’échelle et de perspectives. Selon l’auteur « c’est l’intérêt de l’histoire, disciple au statu incertain ; c’est là qu’elle rencontre sa limite la plus brutale, lorsque la réflexion se mène sur un événement mal établi, voire volontairement déformé. ». C’est en ce sens que « la Terreur » a perduré comme un mensonge d’État jusqu’à nos jours.

Bertrand Lamon pour les Clionautes

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CR de Sénastien Coupez

L’évolution des sociétés occidentales depuis 2001 et l’actualité récente de la France et de l’Europe ne cessent de nous rappeler que la terreur fait partie intégrante de notre culture politique moderne et ce depuis 1794.

Jean-Clément Martin, historien de la Révolution et ancien directeur de l’Institut d’histoire de la Révolution française à Paris I qui s’est évertué à cheminer tout au long de ses travaux entre les deux grandes tendances (irréconciliables ?) de l’historiographie révolutionnaire, reprend ici à l’histoire des mentalités et en particulier un domaine en vogue chez les historiens ces derniers temps, l’histoire des mémoires[1]. Après avoir tenté de décortiquer les mécanismes de la violence révolutionnaire et de la Terreur dans de nombreux ouvrages, J. C Martin se propose ici dans son dernier ouvrage de s’interroger sur la place et la permanence de la Terreur dans notre univers mental et notre culture politique et d’en démêler la généalogie.

La Terreur, naissance d’un mot et fabrication d’une légende au service d’une lutte politique

Le mot « Terreur » apparaît dans un discours de Tallien prononcé le 28 août 1794 afin de qualifier et de disqualifier une pratique de gouvernement et des ennemis politiques. En effet, dès le lendemain, sept conventionnels s’étant pourtant opposés à Robespierre en Thermidor, membres des Comités sont dénoncés à l’Assemblée. Ici, J.C Martin y voit une machination politique orchestrée par Tallien, Barras et Fouché pour écarter du pouvoir des concurrents. Selon lui, Tallien fait ici coup double en éliminant des adversaires importants ayant occupés des postes stratégiques tout en réinterprétant l’histoire récente des années 1793-1794[2].Cette manœuvre de Tallien n’est donc pour l’auteur qu’un énième épisode des rivalités politiques qui scandent la Révolution depuis ses débuts et davantage encore après la chute de la monarchie[3]. Ainsi, résume l’auteur, l’invention de la « Terreur » par Tallien permet à ce groupe des trois de faire oublier leurs responsabilités dans la politique répressive de 1793-1794 et d’éliminer leurs adversaires politiques pour prendre le pouvoir. Cette disqualification politique des robespierristes s’illustre également dans le procès Carrier de novembre 1794 lors duquel celui-ci, accusé des « noyades de Nantes » est assimilé à un complice de Robespierre qui l’avait pourtant rappelé à Paris dès janvier 1794…

Mais au-delà des luttes politiques, le « coup de Tallien », selon Martin, a contribué a façonné l’histoire en créant une période fictive de terreur qui va servir de repoussoir aux régimes à venir. Ainsi, la Convention thermidorienne réorganise l’Etat et instaure la « modernité politique » dans laquelle nous vivons toujours selon l’auteur[4] (limitation de la souveraineté, équilibre des pouvoirs, deuxième chambre…) pour éviter tout retour à la « Terreur ».

Selon Martin, c’est le repoussoir crée par Tallien et incarné par Robespierre qui permet aux Thermidoriens d’arrêter la Révolution en instaurant la modération et de réussir ce que les Feuillants puis les Girondins et au final Robespierre tentèrent de faire.

Au final, Martin souligne la politique mémorielle stratégique[5] des Thermidoriens qui au contraire de l’apaisement surenchérissent sur l’évènement « Terreur » afin de créer sidération et dégoût auprès de l’opinion afin de légitimer leur prise de pouvoir née de la violence de Thermidor.

La Terreur, fruit d’une lutte pour le monopole de la violence légitime

La « vraie » Terreur, selon Jean-Clément est avant tout le résultat d’une lutte politique entre deux pouvoirs concurrents au lendemain de la chute de la monarchie en août 1792, la Convention nouvellement élue et les sans-culottes parisiens.

Ainsi, pour l’auteur, l’histoire de la période qu’on nomme « Terreur » n’est que celle d’une course à la légitimité entre conventionnels et sans-culottes qui tourne à l’avantage de l’Assemblée qui réussit à concentrer, entre ses mains, tous les pouvoirs en décembre 1793. Dans cette perspective, la loi de Prairial dite de la « Grande Terreur » n’est autre qu’une réaction politique des députés à la menace que les Sans-culottes font peser sur eux[6].

Pour Jean-Clément Martin, il n’y a pas eu de « système politique de la Terreur » mais plutôt une atmosphère, un ressenti. En aucun cas, des Comités parisiens aux comités de surveillance locaux, il n’y eut, en France, une politique uniforme de répression. Bien au contraire, cette période fut constituée, au niveau local, de transactions continuelles entre groupes et mouvements politiques[7] dont il est parfois difficile de retracer l’histoire.

L’auteur voit dans Thermidor avec Robespierre, ce qui s’est joué en mars 1794 avec Hébert et Ronsin. Les Sans-culottes et avant eux les Enragés ont servi de bouc émissaire, de repoussoir afin de mettre un terme à la violence populaire tout en légitimant l’usage de la violence de l’Etat représenté par la Convention.

Pour résumer, la « Terreur » selon Jean-Clément Martin n’est que le mot qui recouvre une dénonciation et non une réalité politique ou sociale des années 1792-1794. Pire, le 9 Thermidor ne correspond pas à l’apogée de la violence, atteinte en automne 1793, mais à un reflux et à un tournant amorcé dès le printemps 1794, celui de la fin de l’alliance entre violence d’Etat et violence populaire[8].

La « Terreur », une relecture de la violence révolutionnaire

Jean-Clément Martin ne repère aucune différence de politique de la Convention entre avant et après Thermidor. La seule nouveauté réside, selon lui, dans la délégitimation des violences populaires qui avaient accompagnées jusque-là, la Terreur.

Thermidor permet, par l’invention de la « Terreur », de détacher la violence de la politique et de la Convention en particulier en la faisant porter sur des hommes et des groupes comme Robespierre, les Jacobins, les sans-culottes. C’est ainsi que les conventionnels de Thermidor, « pour repartir de zéro », lance une vaste épuration des sections parisiennes et un réexamen des massacres de septembre 1792. La désignation de ces boucs émissaires permet ainsi à la Convention de faire peau neuve et à certains comme Fouché de se racheter une conduite mais surtout de se réapproprier le monopole de la violence et de la mort légale[9].

Si Thermidor marque bien une fin, ce n’est pas celle de la Terreur mais celle de la violence populaire que les assemblées successives avaient tenté de contrôler.

En effet, depuis les débuts de la Révolution, la position de députés sur la violence, notamment populaire, furent ambiguës, certains la condamnant comme Robespierre lors du meurtre de Foulon en juillet 1789, d’autres l’acceptèrent avec fatalisme. La faible condamnation de l’attaque des Tuileries puis des massacres de septembre témoignent bien de cette ambiguïté.

Selon l’auteur, ce rapport à la violence constitua un des points de clivage des factions politiques ainsi que l’élément essentiel dans la course à la « voix du peuple ». A l’automne 1792, la position d’un Robespierre a largement évolué sur la question et en vient à justifier l’illégalité de certains actes du peuple dès 1789. Mais cette acceptation voire cette complaisance à l’égard de la violence populaire par les députés se brise sur le 10 août 1792 puis les massacres de septembre. L’histoire de la Convention, de septembre 1792 à Prairial an II, n’est autre que celle des tentatives successives des députés à encadrer voire d’enrayer la violence populaire. Et c’est la réussite de Thermidor d’avoir effectué cette reprise en mains en associant « Terreur » et violence populaire et en poursuivant l’œuvre des Comités de 1794 en écrasant le mouvement sans-culottides en mai 1795.

Pour Jean-Clément Martin, ce que le concept de « Terreur » a mis en avant et surtout dénonce ce n’est pas une politique ou un système institutionnalisé de la terreur mais bien l’intervention intempestive de la violence populaire dans le fonctionnement de la justice et de l’État.

Du succès du concept de « Terreur », à la rencontre d’une sensibilité marquée par le morbide

Le concept de « Terreur », bien qu’il n’ait donc pas de réalité politique, rencontre un écho favorable dans l’opinion car, selon l’auteur, il renvoie à une certaine sensibilité du moment pour le macabre, l’horreur[10].

Cet attrait pour le roman noir ou gothique précède la Terreur et provient d’Angleterre, avant la Révolution. Ces succès littéraires expliquent cette appétence pour le morbide livré par le spectacle de la place de la Révolution et l’exposition des cadavres des martyrs tels celui de Marat[11]. Ce goût pour le macabre valorise l’héroïsme et le sacrifice.

La « Terreur » n’échappe pas à cette sensibilité et est très vite sujet de représentations théâtrales, au lendemain de Thermidor, dans lesquelles il est fait la part belle au macabre. Robespierre, aux côtés de Carrier, y incarne souvent l’archétype du monstre sanguinaire. Cette animalisation de l’adversaire n’est pas chose nouvelle à l’époque, mais ici elle permet de sortir la Terreur » de l’humain et de la société politique.

Derrière l’idée de monstre c’est aussi celle de la tératologie scientifique qui cherche, au XVIIIème siècle, à expliquer le déviant et rejoint ici la Révolution et le politique pour comprendre la Terreur.

Pour expliquer la « névrose révolutionnaire »[12], on n’hésite pas non plus à convoquer les déviances sexuelles : l’homosexualité ou l’impuissance d’un Robespierre ou les orgies et dépravations des représentants en mission comme Javogues, Borie ou Dartigoyete[13]. La convocation de la sexualité pour expliquer les déviances n’est pas nouvelle comme en témoignent les romans érotiques d’un Nerciat ou d’un Sade[14] ou la dénonciation de la sexualité débridée de la reine avant 1789. Mais tous ces éléments rassemblés par les contre-révolutionnaires contribuent à façonner une image du révolutionnaire, jacobin, et de construire des archétypes de l’ennemi politique sur le modèle du monstre. Ces figurent parcourent tout le XIXème siècle pour se retrouver ensuite dans l’argumentaire politique anti-républicain nationaliste et antisémite servi par des Drumont, Barruel, Taine, Bonald et encore plus tard Céline….

La Terreur ou la Révolution désenchantée

A ses débuts, la Révolution a suscité, en France et en Europe, un fort enthousiasme et élan de sympathie de la part des élites notamment telles Kant ou Hegel. Mais la désillusion gagne certains observateurs et soutiens de la Révolution à partir de 1790 et encore plus avec les massacres de septembre.

En effet, selon l’auteur, la Révolution doit beaucoup au langage des émotions[15] qui s’exprime au travers du volontarisme et du sacrifice de milliers de gardes nationaux. Ce sentiment de dépassement de soi favorisé par l’engagement collectif participe de ce qu’on a appelé le « sublime ». C’est ce que recherche en vain Robespierre durant l’année 1794 lorsqu’il souhaite instaurer un gouvernement populaire démocratique fondé sur la vertu, c’est-à-dire « l’amour de la patrie et de ses lois »[16], en d’autres termes, une force d’âme permettant au peuple de faire des sacrifices et les bons choix. Cette vision de la démocratie, élitiste, coupe peu à peu Robespierre du peuple mais aussi de ses collègues montagnards. Ainsi, l’échec de Robespierre illustre l’impossibilité de lier vertus morales et réalité politicienne, mais n’explique en aucun cas la Terreur.

Néanmoins, la désignation de ce « moment Robespierre » comme d’une « Terreur » permet de rejoindre les prédictions d’un Burke et de rendre plus lisible la Terreur pour en faire la conséquence des principes dévoyés des Lumières[17] et ainsi la discréditer. Discrédité, le peuple l’est aussi, jugé immature et incapable de concrétiser l’enthousiasme de 1789.

La Terreur, une histoire impossible car toujours contemporaine

Les révolutionnaires et de manière générale, les députés étaient férus d’histoire et leurs discours étaient truffés de référence à l’Antiquité. Paradoxalement, cette obsession du passé allait de pair avec la volonté de « table rase » de certains acteurs révolutionnaires et le sentiment diffus de vivre un changement d’époque.

Les premiers historiens de la Révolution, à la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, n’analysèrent pas la Révolution comme une rupture. Selon Jean-Clément Martin, c’est paradoxalement Joseph de Maistre qui comprend le mieux la Révolution et la lit comme l’entrée dans une époque inédite[18]. Il analyse la Terreur non comme un système politique établi par la volonté des Jacobins mais provoqué par les circonstances. Ainsi, la violence pour de Maistre est le moyen que la providence ou Dieu a utilisé pour faire advenir un monde nouveau, l’irrationalité devenant alors un élément essentiel de l’activité humaine.

Hegel reprend le fil de la pensée en faisant de la Terreur la conséquence (négative) de la Liberté absolue que découvrent les hommes à l’occasion de la chute de l’Ancien monde. Événement négatif, la Terreur imaginée devient alors positive en constituant le moteur même de l’Histoire[19]. Dans cette perspective, la Terreur met en lumière la liberté humaine à la source du mouvement de l’Histoire qui n’est plus considérée comme une suite de cycles.

A sa suite, Marx considère également la Terreur comme le fruit d’un volontarisme politique (dangereux) même si la perspective en est inversée : la Terreur étant perçue comme un instrument de coercition du peuple au service de la bourgeoisie.

Ainsi, la violence n’est plus le mal absolu mais « l’accoucheuse » d’une nouvelle société[20]. Néanmoins, la dialectique marxiste sera mise à rude épreuve par la dénonciation de la terreur stalinienne dans les années 1950.

De Hegel et Marx, Jean-Clément Martin retient avant tout leur nouveau rapport à l’écriture de l’histoire. Au contraire des écrivains engagés de l’époque, de Thiers à Blanc en passant par Quinet ou Michelet, tous convaincus de la toute-puissance des actions personnelles dans le processus historique, les penseurs allemands envisagent la Terreur comme le produit du déroulement de l’histoire, ni positif ni négatif.

De même, Tocqueville participe également de ce renouvellement de l’étude historique en menant une réflexion globale sur le sens et le déroulement de l’histoire vers l’établissement du processus démocratique.

Mais cette histoire est « déhistoriciser », elle s’écrit sans acteurs et la Terreur ne devient plus qu’une catégorie de pensée.

Dans le contexte des années 30 puis de la guerre, on réhabilite les acteurs et l’aspect social avec Mathiez, mais également la violence révolutionnaire et l’idée même de la révolution est reprise par une certaine extrême-droite proche du fascisme qui en appelle à un « Fouquier-Tinville de la Révolution Nationale[21] ».

Puis, dans les années 1950-1960, l’idée de Terreur et de révolution inspirent nombre d’intellectuels pas proprement historiens tels Camus, Merleau-Ponty ou Sartre qui tentent de comprendre comment l’idée de révolution s’abîment-elle en violence et terreur.

Mais selon Martin, toutes ces tentatives trop métaphysiques et finalement peu historiques échouent à expliquer la Terreur et plus généralement la violence révolutionnaire car la Terreur de 1793-94 échappe à la rationalité et ne fût pas un système politique daté.

La Terreur entre raison et sacré, entre fascination et condamnation

Dans un dernier chapitre difficile à suivre, l’auteur s’intéresse aux liens entre Terreur et sacré en conjuguant pêle-mêle historiens, sociologues et écrivains. Il y souligne le contexte paradoxal dans lequel baigne la France de 1789 : d’un côté, la science connaît un essor considérable dans la mouvance des Lumières et de l’autre, le surnaturel et le millénarisme occupent toujours une place importante.

Dans ce contexte monte, à travers la dénonciation de la Terreur, la critique de la Raison, du progrès et in fine des philosophes des Lumières. C’est Burke qui, dès 1790, ouvre les hostilités et accuse les penseurs du XVIIIème d’avoir détruit la tradition en voulant remplacer la religion par la philosophie. Les penseurs de la réaction tels Bonald, Maistre, Ballanche règlent ainsi leurs compte avec les Lumières et voient en la Terreur la conséquence des excès de la Raison[22]. Cette réaction morale que prône Bonald en proposant de redonner la priorité aux sciences morales, théologie, histoire contre les sciences est soutenue par le nouveau pouvoir Napoléonien, s’opposant aux Idéologues, défenseurs des Lumières[23]. Ainsi, pour ces auteurs, la Terreur révèle la véritable nature de « l’âme humaine » débarrassée du Progrès et de la Raison : la Terreur entre alors, pour l’auteur, dans l’ère de la « métapolitique[24] » pour sortir de l’Histoire.

Cette tendance débouche en partie sur le romantisme, mettant en avant le volontarisme contre la pensée. Les passions, les luttes, les conflits sont mis en avant comme les moteurs d’une régénération de la société. Ainsi, le courant romantique du XIXème siècle permet de réconcilier, de manière inattendue, les deux réactions que suscita la Terreur : la condamnation de la violence et la reconnaissance voire la fascination de l’énergie qu’elle impulsa au pays. C’est donc le sens tragique de l’Histoire qui a intéressé, dans la Terreur, penseurs et artistes au cours des deux derniers siècles. Mais c’est également son irrationalité dans son aspect subversif qui intéresse les intellectuels, y recherchant les « forces les plus profondes et les plus mystérieuses de l’âme humaine[25] ». L’auteur convoque alors des écrivains Jean Paulhan, Maurice Blanchot et Georges Bataille qui se sont interrogés sur la Terreur en l’identifiant à un excès de l’idée que les mots et l’écriture ne peuvent retranscrire car elle nous parle de l’expérience intérieure des révolutionnaires. Expérience intérieure fondée selon Bataille, sur un antagonisme puissant de destruction-création expliquant l’opposition du ressenti à son égard, fascination-répulsion[26].

La Terreur, enjeu idéologique plutôt qu’objet historique

Selon J-C. Martin, c’est vraiment le Bicentenaire de la Révolution en France qui nous montre bien la confusion régnant autour du concept de « Terreur » empêchant alors tout travail historique pertinent. D’ailleurs, le Bicentenaire fut surtout l’occasion de débats idéologiques plus qu’historiques et n’a pas donc pas répondu à sa vocation première, réunir la nation autour des valeurs de 89 et de la République. Les trois écoles historiques s’affrontant alors ont démontré à quel point il était difficile d’historiciser la « Terreur » et de l’ôter de sa gangue politique initiale et idéologique du moment. L’école dite conservatrice avec Tulard et Gaxotte fait de la Terreur un nouveau mode de gouvernance se déclinant dans trois domaines : terreur politique, économique et religieuse. L’école marxiste à la Sorbonne derrière Soboul et Mazauric prend soin de bien distinguer la Terreur du peuple : la Terreur est avant tout une « terreur d’Etat[27] » imposée par les circonstances mais fondée sur un projet de société égalitaire. Enfin, la troisième école, la plus récente, dite révisionniste avec François Furet et Mona Ozouf fait de la Terreur un élément consubstantiel à la Révolution et à toute révolution. Pour Furet, la Terreur est présente dès l’été 1789 et s’explique non par les circonstances mais par le volontarisme politique, quasi religieux, de régénérer l’homme[28]. Selon J. C Martin, ces trois interprétations sont erronées car aucune ne définit vraiment la Terreur et, surtout, elles sont toute trois prisonnières des enjeux politiques et idéologiques du moment. L’école révisionniste qui l’emporta en 1989 en faisant de la Terreur une préfiguration des totalitarismes du XXème siècle. Mais l’année 1789 mettait fin à l’illusion de la Révolution française, à savoir celle de l’utopie révolutionnaire.

Pour J. C Martin, c’est la fin de la Guerre froide et les attentats du 11 septembre qui détachent définitivement la Terreur de la Révolution française. En effet, la Terreur n’est plus attachée systématiquement à un Etat ou à un projet politique, elle est aujourd’hui multiple tant par ses formes que ses acteurs et ne fait plus référence au passé français.

Conclusion, la Terreur et le travail de l’historien

Avec cet ouvrage, s’achève pour Jean-Clément Martin son long périple dans les méandres de la « Terreur » révolutionnaire commencé il y a 40 ans avec la Vendée. Et dans ce voyage, importait moins l’objet inventé et fantasmé qu’est la « Terreur » que le parcours qui lui a permis de mettre à l’épreuve sa vision de l’histoire et sa méthode d’historien. Fustigeant (gentiment le plus souvent) ses prédécesseurs du XIXème comme du XXème siècle de s’être laissés emporter par la manipulation initiale de Tallien ou leur élan idéologique, J-C. Martin profite de cet ouvrage pour réaffirmer la « déontologie » de l’historien. Et c’est en effet dans ce cheminement intellectuel et méthodologique que réside l’intérêt du livre de J-C. Martin.

De cet ouvrage on retiendra aussi la première partie très éclairante, jetant une lumière nouvelle sur la « Terreur » et l’épisode de Thermidor. Les habitués de la Révolution y verront quelques échos aux travaux de Timothy Tackett entre autres, par la place de choix donnée à l’émotion dans le processus révolutionnaire. Alors que dans la deuxième partie, de lecture moins facile peut-être moins fluide aussi, certains, plus taquins, y verront la défense du tournant historiographique (et politique) que Martin a su donner au vieil IHRF…

—-

[1] Jean-Clément n’est pas un étranger sur le champ de l’histoire des mémoires à laquelle il s’est adonné sur les terres de Loire-Atlantique et de Vendée dans les années 1980.

[2] MARTIN Jean-Clément, Les échos de la Terreur, Belin, 2018, p. 33.

[3] Ibid., p.33. Selon Martin, il faut replacer ce 11 Fructidor dans la lignée des journées qui virent tomber les girondins, les hébertistes et les dantonistes.

[4] Ibid., p. 50.

[5] Ibid., p .54.

[6] Ibid, p. 75.

[7] Ibid, p. 78.

[8] Ibid, p. 92.

[9] Ibid, p. 103.

[10] Ibid., p. 123.

[11] Ibid., p. 128.

[12] Ibid., p. 143.

[13] Ibid., p. 139-140.

[14] Ironie du sort, Sade fut enfermé sous ordre de Robespierre, Ibid p. 141.

[15] Ibid., p. 166.

[16] Ibid., p. 169.

[17] Ibid., p. 172.

[18] Ibid., p. 187.

[19] Ibid., p. 189.

[20] Ibid., p. 194.

[21] Ibid., p.202.

[22] Ibid., p. 226.

[23] Ibid., p. 227-228.

[24] Ibid., p. 230-231.

[25] Ibid., p., 239.

[26] Ibid., p. 241.

[27] Ibid., p. 256.

[28] Ibid., p. 258-259.