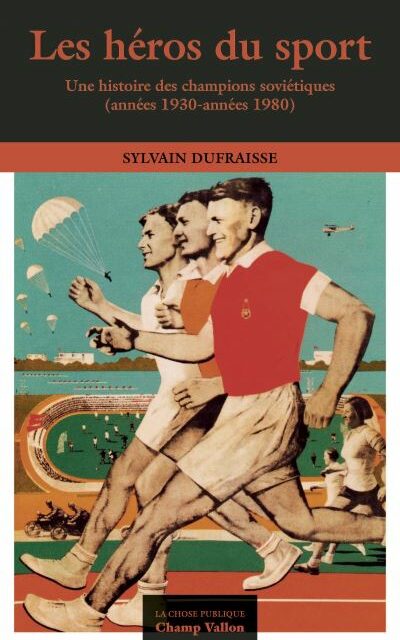

La lecture de l’ouvrage fait regretter que l’enseignement de la guerre froide ne se limite qu’à un post-it sur le mur de Berlin. Son auteur, Sylvain Dufraisse, est maître de conférences à l’université de Nantes.

Il livre ici sa thèse sur les héros du sport soviétique, entre dopage et contrôle omniprésent du KGB, entre surentraînement et exposition médiatique, bref entre mythe et réalité. Le propos est ambitieux. Tout d’abord, l’auteur a fait le choix d’une chronologie longue, allant des années 1930 aux années 1980, avec des incursions en prologue sur les années 1920 et sur les JO de Sotchi en conclusion. Ensuite, l’auteur ne se contente pas d’une présentation du quotidien de l’athlète. Il souhaite aussi replacer les tâtonnements d’un État et des institutions sportives pour le haut niveau, les problèmes du rapport au public tant à l’intérieur de l’Union Soviétique que face aux médias occidentaux ou encore la place de la science dans l’accompagnement des champions. Enfin, grâce à de multiples analyses de films, de documentaires ou d’interviews, l’auteur entend donner chair à une représentation culturelle de l’athlète.

La constitution d’une élite sportive (années 1930-1952)

L’URSS peut-elle investir le monde bourgeois de la compétition sportive ?

Le prologue et le premier chapitre portent sur les années 1920-1930, deux décennies d’hésitations. L’URSS mise d’abord sur la culture physique et se méfie des dérives qui ont déjà atteint l’haltérophilie, la boxe ou encore le football. L’enjeu est important. La patrie du marxisme-léninisme peut-elle encourager des pratiques qui valorisent le spectacle, la célébrité, le record ? Une société du collectif peut-elle se donner des héros individualistes ?

La réponse est non mais encore faudrait-il que le contre-modèle soviétique, en l’occurrence la culture physique pour tous, attire les masses. Or les premiers résultats sous ce rapport ne sont guère engageants. La réponse évolue donc progressivement. Le sport de haut niveau peut être l’occasion de démontrer la supériorité communiste, à condition bien entendu de savoir aligner des champions dans les compétitions et des champions qui gagnent. Ici comme pour l’économie et la technologie, l’urgence est de « rattraper et dépasser » le monde capitaliste, d’occuper les podiums et d’incarner l’homme nouveau. Le moindre incident, que ce soit un athlète mal fagoté ou un autre éliminé trop tôt dans la compétition, est vécu comme une humiliation nationale. Pourtant, tout le potentiel est là : l’athlétisme, l’haltérophilie, la natation, le patinage de vitesse ou le tir doivent a priori fournir des records. L’URSS le pressent. La contradiction entre le refus moral de la compétition bourgeoise et l’adhésion d’opportunité à une vitrine internationale est provisoirement résolue par la conviction que le champion d’aujourd’hui est l’entraîneur de demain, le fameux chaînon manquant vers la conversion des masses à l’exercice physique.

Pour l’auteur, c’est le rapport à l’étranger qui a créé le basculement. Le sport soviétique n’a jamais été totalement coupé du monde. Puisqu’il y avait déjà des rencontres avec le Royaume-Uni, la France, les pays scandinaves puis les États nouvellement intégrés (États baltes depuis 1940), le sport de haut niveau ne pouvait pas être qu’une théorie. La compétition avait déjà commencé.

Comment constituer une élite sportive en terre socialiste ?

La première étape consiste à se trouver des champions (chapitre 2). Le Comité pansoviétique de culture physique (CPCP) est d’abord parti des acquis de la Russie impériale et a dénombré les athlètes connus. Géographiquement concentrée à Moscou et Leningrad, la pratique du sport de haut niveau montre des profils d’athlètes très polyvalents et recrutés de manière aléatoire. Le célèbre haltérophile Grigorij Irmovitch Novak a par exemple été repéré dans un cirque. Le Comité a ensuite institutionnalisé les filières entraînant les sportifs de haut niveau. Les écoles sportives apparaissent dès 1933-1934 et fleurissent dans l’ensemble de l’URSS quoique de manière inégale. De jeunes sportifs entre 17 et 23 ans sont d’abord soumis à des séances de travail de deux heures trois fois par semaine pendant deux ans. Puis on passe à cinq séances hebdomdaires de deux heures l’année suivante. Autre type de structure, les écoles de haute performance sportive créées en 1949 auprès des instituts de culture physique, et qui imposent près d’une trentaine d’heures d’entraînement, en plus de douze heures de cours théoriques, le tout en petit comité. Ces établissements profitent des dernières recherches en biomécanique, en hygiène et en médecine. Leur point faible vient surtout des sports qui y sont pratiqués, essentiellement individuels. L’Institut de culture physique Staline de Moscou prépare à l’athlétisme, au ski, à la natation, au plongeon, à la boxe, au patinage, à la lutte et à l’haltérophilie. Pour les sports collectifs, le CPCP doit compter avec les sociétés sportives qui forment footballeurs et hockeyeurs.

Pour distinguer et hiérarchiser les sportifs, des titres sont créés, notamment celui de « maître émérite de sport » pour valoriser les longues carrières, les performances enregistrées mais aussi les reconversions dans l’entraînement et la diffusion du sport. Les critères restent opaques et fluctuants. Outre les titres, les sommes d’argent et les distributions de biens matériels (montres, lunettes, appareils photographiques…) récompensent les meilleurs. Plus délicate est la rémunération des athlètes qui, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, reste fractionnée entre l’administration centrale et les intermédiaires de formation. Au nom des critères du sport amateur, les sportifs travaillent officiellement dans l’armée ou comme instructeur de santé ou chefs cuisiniers adjoints. Le Comité de culture physique (CSCP), instance dépendant du Conseil des commissaires du peuple puis du Conseil des ministres d’URSS, tente à partir de 1946 d’encadrer la rémunération, d’arbitrer les conflits et de limiter les dérives.

Culturellement, le sportsman devient une figure de référence (chapitre 3). L’harmonie de son corps, la science presque mécanique de ses mouvements, l’équilibre de son existence entre entraînement et vie personnelle sont célébrés par la presse, le cinéma, l’architecture. Les meilleurs champions sont invités à diffuser les valeurs du sport soviétique auprès des populations par des tournées jusque dans les contrées les plus reculées. Les stages d’entraînement, les conférences, les visites dans les usines ou les écoles fournissent des occasions régulières de donner à voir l’athlète.

Le héros soviétique face à l’ouverture (1952- années 1980)

Le tournant Helsinki

La participation aux Jeux Olympiques de Helsinki en 1952 ouvre la voie à une présence plus régulière de l’URSS lors des grands championnats mondiaux (chapitre 4). Il faut dire que l’extension du bloc soviétique, les décolonisations et le dégel des relations diplomatiques avec les États-Unis multiplient les destinations autorisées, entre les démocraties populaires d’Europe, quelques pays d’Amérique latine (Uruguay, Brésil, Argentine), les pays décolonisés d’Asie (Inde, Indonésie), l’Afrique (Maroc, Ghana, Tunisie…) et le Moyen-Orient. Si en 1950, les délégations sportives autorisées à sortir de l’Union soviétique ne comprenaient que 509 personnes, elles atteignent …4322 personnes dix ans plus tard. Les compétitions ne sont pas les seules occasions de sortie puisque des protocoles de coopération culturelle sont noués et incluent, en plus des sportifs, des académiciens, des étudiants, des enseignants ou des musiciens.

Le départ exige une préparation minutieuse, entre formalités administratives et apprentissage de règles diverses de bonne conduite. Rien n’est laissé au hasard. Un sportif doit savoir comment réagir lors de mondanités ou face à un public hostile ou lors d’une descente de police dans une soirée trop arrosée. Il doit savoir également éviter les sujets qui fâchent comme sa rémunération ou tout ce qui pourrait laisser croire qu’il ignore les règles du sport amateur. Il doit se préparer à la surveillance des médias étrangers. Il doit enfin, par dessous tout, gagner. La cuisante défaite face à l’équipe yougoslave de football lors de ces JO d’Helsinki est vécue comme un drame national. Le CSCP croule sous les lettres de plainte du public. Non seulement l’équipe a montré une faible technique de jeu, une mauvaise coordination mais aussi un mauvais état d’esprit, les joueurs n’ayant pas daigné saluer les vainqueurs en fin de match. La presse américaine s’en fait des gorges chaudes. Les cadres sont sommés de s’expliquer devant Staline. La sanction tombe : les cadres dirigeants sont démis de leurs fonctions, quatre joueurs perdent leur titre de « maître de sport émérite » et trois sont exclus pour un an. Tous les matchs sont annulés. L’équipe est finalement dispersée. Ce n’est pas le goulag en Sibérie comme ont pu le relayer complaisamment certains organes de presse mais l’affaire marque les esprits.

Le régime sportif

Le sport d’élite profite d’un rajeunissement et d’une amélioration du niveau d’études de l’athlète (chapitre 5). Le rôle du Komsomol s’est renforcé. Les parcours se sont spécialisés. Quelques champions deviennent des célébrités comme l’haltérophile Youri Vlasov, sorte de Gagarine du sport. Un film de Kirill Eggers sorti en 1961 relate son parcours avec force détails sur son code d’honneur, sa générosité ou ses études à l’université. Mais à côté de ces parcours remarquables, il y a aussi quelques brebis galeuses comme le footballeur Eduard Strel’tsov, « Edik ». Devenu incontrôlable à cause de son penchant pour l’alcool, il commet un viol lors d’une soirée dans sa datcha, qui lui vaut douze ans de prison. L’affaire fait grand bruit. Au-delà de la responsabilité de l’homme, les journaux dénoncent les insuffisances de l’entraînement, la lâcheté des dirigeants de la société sportive qui ont dissimulé les précédents méfaits du footballeur, l’imprudence du CSCP qui a couvert de titres honorifiques un enfant gâté d’à peine vingt ans.

Tout cela renforce la pression sur les athlètes (chapitre 6), astreint à un régime sportif de plus en plus complexe. Premièrement, le temps consacré à l’entraînement est rallongé et la spécialisation débute de plus en plus tôt, notamment dans les sports de coordination du mouvement comme le patinage artistique, la gymnastique, la natation, les lancers, le ski alpin, etc. Les stages à l’étranger sont limités pour éviter la dispersion. Deuxièmement, le repérage des nouveaux talents s’appuient davantage sur des données anthropométriques et des tests stricts. Troisièmement, l’accompagnement médical du sportif que ce soit sur le plan nutritionnel, la prévention des traumatismes, la surveillance du sommeil, l’acclimatation avant la compétition se renforcent. L’usage des produits dopants se développe. Quatrièmement, la rémunération est davantage contrôlée, tout comme la distribution de gratifications exceptionnelles et de titres.

La transition brejnevienne

Le chapitre 7, avec la transition brejnevienne marque l’apogée de la soviétisation de la société russe. Quoique puissance mondiale incontestée, l’URSS est confrontée à une concurrence plus vive sur le terrain, face aux États-Unis d’abord mais aussi face à de nouveaux pays comme le Japon, la RFA et la RDA. Le pays développe des partenariats avec des pays africains, asiatiques et du Moyen-Orient. Ses délégations à l’étranger continuent d’augmenter passant de 6.271 Soviétiques en 1965 à 13.854 en 1976. La pression augmente. On accuse les femmes soviétiques de ne pas être de vraies femmes au point que le CIO impose un test chromosomique de contrôle. On soupçonne certaines de tomber enceinte à des fins dopantes. Rappelons toutefois que ce qui aujourd’hui, dans le dopage et la prise de stimulants, est qualifié de dérives, ne tombait pas sous le coup de la loi à l’époque. Le contrôle anti-dopage a aussi une histoire et une histoire qui ne commence pas avec l’URSS. C’est la mort du cycliste danois Knud Jensen aux Jeux olympiques de Rome en 1960 qui lance le processus vers les premiers contrôles dix ans plus tard. Les Soviétiques sont pris immédiatement pour cible. Le contexte mondial y incite depuis les événements de Prague en 1968. Malgré tout, les défections, c’est-à-dire les départs vers l’Ouest, restent rares : trois sur la période étudiée auxquelles on peut ajouter deux tentatives dans les sources consultées. Les Sergej Nemtsanov qui réclament le statut de réfugié politique au Canada (Jeux Olympiques de Montréal de 1976) restent des cas marginaux.

Le dernier chapitre conclut sur l’acmé du système sportif, l’optimisation des entraînements et du contrôle médical et scientifique pour maintenir le rang soviétique au plus haut niveau. De gigantesques bases de données et une réactualisation constante des analyses tactiques et techniques permettent de déterminer les profils de sportifs : l’âge, le poids, l’endurance ou la taille sont normés. Le temps et les objectifs sont strictement planifiés. Sur le plan moral, on surveille davantage l’éducation politique et le comportement de l’athlète. On fait venir des intervenants plus variés pour stimuler l’attachement patriotique. Dans le cadre de ce raidissement politique, la question du contrôle exercé par le KGB est posée. La difficulté à consulter les archives centrales ne permet pas d’arrêter définitivement le nombre d’agents du KGB autour des sportifs : lors des JO de Melbourne en 1956, le chiffre serait de 15 agents sur les 489 membres de la délégation. On parle de 13 agents à Montréal en 1976. Mais comment comptabiliser les sportifs qui sont membres du KGB parallèlement ? Comment séparer les membres permanents des informateurs ponctuels ? Que dire des entraîneurs, moniteurs, coachs qui rédigent des rapports détaillés sur les plannings, les méthodes d’entraînement et les faits et gestes des uns et des autres ? Les « héros du sport » eux-mêmes n’hésitent pas à écrire pour se plaindre de telle ou telle situation.

En guise de conclusion, cet ouvrage étant l’un des rares en français sur ce thème, il mérite largement d’être connu. Les nombreuses anecdotes, en plus des analyses de fond, ont largement de quoi tenir en haleine des classes entières. Elles sont disséminées dans l’ouvrage mais les plus facilement exploitables par l’enseignant se retrouvent en fin de chapitre 4, dans le chapitre 5 et 7, avec les photographies insérées en milieu de livre.