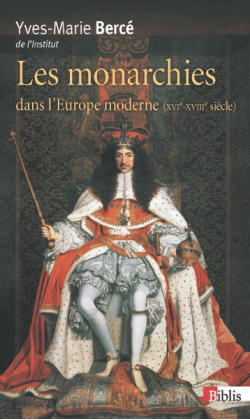

LA FIGURE DU ROI

Ce roi moderne est tout d’abord pour son peuple une figure paternelle dont on attend l’affection et à qui l’on doit l’obéissance. La dimension paternaliste de la royauté est un topos de la documentation analysée par l’auteur depuis le titre de « père du peuple » revendiqué par les souverains français depuis Louis XII en passant par le motif du peuple orphelin des oraisons funèbres royales. Mise en scène lors du sacre, l’union du roi et son peuple se voulait donc aussi charnelle et mystique. Bercé s’appesantit sur la violence avec laquelle la raison d’Etat patriarcale s’impose aux destinées féminines, analysant les pratiques matrimoniales et les procédures de succession.

La figure du roi est aussi celle du justicier. Ce parangon de la dignité royale puise au légendaire biblique comme à l’histoire mythifiée des premiers rois mérovingiens. La monarchie capétienne développe concrètement l’institution judiciaire : les ordonnances compilent les textes de lois et coutumes locales, la formation des magistrats et la procédure pénale se précisent de façon à substituer progressivement la justice royale à la justice seigneuriale, le nombre de baillages et sénéchaussées triple en trois siècles. Mais Bercé préfère se concentrer sur la mise en scène de la justice royale dans la littérature ou dans le quotidien des assemblées judiciaires. Le cliché du bon prince des contes rendant justice aux humbles renvoie à l’espérance d’un contact direct du peuple avec le prince. La justice royale n’est plus seulement le moyen de trancher les conflits, elle lui permet de découvrir la réalité de la vie des sujets jusque dans les coins les plus reculés du royaume.

La royauté a un également un caractère sacré. Nous passerons rapidement sur la cérémonie du sacre et son toucher des écrouelles car Bercé se livre à une analyse lexicale moins rebattue du gouvernement monarchique : métaphores astronomiques, animales, organicistes font du roi le sommet de toutes choses. Le thème des mauvais conseillers ou favoris se substituant à la relation directe du roi avec le peuple et son pendant, le roi vengeur contre ledit ministre (De Wolsey à Olivares, de Concini à Montmorency) sont ensuite présentés de façon éclairante comme le résultat d’un consensus tacite entre le roi et son obligé qui sait le servir jusque dans la mise en scène de son éviction.

LE POUVOIR ROYAL A L’EPREUVE DES CRISES

Les chapitres suivants sont l’occasion pour Bercé de montrer que la pérennité de l’institution monarchique se construit tant sur le plan doctrinal qu’à l’épreuve des crises.

La vacance du trône est de ces moments et elle est synonyme chez les modernes d’un retour inéluctable à l’anarchie primitive dont la royauté était issue. Progressivement, par les conflits dynastiques, s’élabore le principe de succession automatique et, selon les royaumes, l’identification de ses exclus : les femmes ou les princes étrangers. Mais les lois successorales savent aussi se plier à la raison d’Etat et aux rapports de force guerriers entre puissance. Les périodes inévitables de vacance sont alors minutieusement prévues. Durant les interrègnes, la noblesse et les prélats assument alors les fonctions les plus essentielles de la souveraineté et choisissent un nouveau monarque. Le recours à l’élection est envisageable même dans un royaume comme la France où le principe d’hérédité immédiate est si prégnant et pas seulement chez les auteurs monarchomaques du XVIe siècle. Même les cas d’incapacité des rois à gouverner (incompétence ou folie) ne remettent pas en cause la primauté de la couronne sur la personne du prince chargé d’en exercer les fonctions. Les assemblées d’Etat se substituent alors à l’autorité royale mais pas à sa dignité.

Y-M Bercé remet en question la lecture traditionnelle de la chute des trônes. Elles ne relèvent pas à le lire d’une contestation idéologique de la royauté mais bel et bien d’une volonté de retour à un ordre ancien et souvent fantasmé, où le roi respectait des libertés fondamentales dont il est le garant. Dès lors, si Christian II de Danemark est extirpé du trône par sa noblesse puis emprisonné en 1532 pour ses velléités absolutistes en matière fiscale, et si la Diète suédoise impose à Jean III une charte affirmant le caractère électif de la Couronne après avoir chassé du pouvoir son frère ainé Eric XIV, ces deux événements ne débouchent jamais sur le procès de ces deux souverains désavoués comme tyrans. De même, Y-M Bercé voit dans le siècle des révolutions anglaises non pas tant un précédent aux événements de 1789 mais plutôt comme l’affirmation de la dimension contractuelle de la royauté, au détriment des ambitions absolutistes de Charles Ier puis Jacques II. Même le changement dynastique de 1688 et l’adoption du Bill of Rights limitant le pouvoir du roi n’en réaffirment pas moins les droits régaliens. Les sécessions des Provinces Unies en 1575 et des colonies britanniques de 1776, quant à elles, ne doivent pas être interprétées comme des révolutions brutales mais démontrent au contraire que, jusqu’au bout, leurs protagonistes cherchent à retourner dans le giron des couronnes espagnole et anglaise. Ils ne contestent donc pas la monarchie mais se présentent en défenseur d’une certaine idée de la monarchie dont Philippe II puis Georges III se sont écartés.

REFLEXION SUR LA SOUVERAINETE

La stabilité de l’institution royale ne prend dès lors sens qu’au regard des limites souvent appelées lois fondamentales. La volonté royale est aux prises avec les théories d’un droit naturel non écrit, à l’idée d’une dimension contractuelle du pouvoir entre le souverain et son peuple autant qu’à une série de coutumes longuement construites. La personne royale était en effet soumise à des lois fondamentales. L’étude de la succession d’Henri III en donne l’exemple. Car c’est la confrontation de deux lois fondamentales, divisant peuple et noblesse, qui donne une des clefs de lecture de la difficile accession au trône d’Henri IV : celui de la catholicité du roi et celui du principe d’hérédité. Il n’accède dès lors au trône qu’après avoir satisfait ces deux exigences. En matière judiciaire comme en matière fiscale et les différentes cours du royaume et leurs magistrats se plaisent dès lors à rappeler que leur travail d’enregistrement renvoient à leur rôle de garde-fou face à un pouvoir royal dont les dérives absolutistes ne pourraient signifier que la mise en danger du salut public. La question n’est pas sans enjeu puisque le XVIIIe siècle ferait bientôt du jusnaturalisme un principe opposable aux décisions royales.

Ces limites ne peuvent enfin prendre corps sans des Etats ou corps intermédiaires. La fonction coutumière de ces assemblées est de conseiller ou infléchir la politique royale et nul souverain ne saurait s’en passer. Partout prévalait l’idée que la royauté avait été bâtie sur des contrats ancestraux entre des Etats et un souverain mythifié. Si leur indispensabilité est évidente dans des royaumes composites telle que l’Espagne des cortès, où les rois s’accommodent de nombreuses traditions provinciales, elle n’est pas moins vérifiée dans des royaumes centralisateurs comme la France. La 2e moitié du XVIIe siècle est ainsi analysée par Y-M Bercé comme un moment clef où la France aurait pu basculer dans un gouvernement mixte entre le roi et les Etats Généraux avant que ceux-ci ne tombent en désuétude sous le règne louis-quatorzien. Il s’attache à montrer que s’il existe une cohérence historique dans la construction de ce que les révolutionnaires appelleraient bientôt l’absolutisme, tant sur le plan institutionnel que doctrinal, cette forme de gouvernement est largement le produit des circonstances historiques. Il s’agit en effet de préserver le souverain des empiètements de la papauté sur son autorité, d’obtenir des recettes fiscales stables et homogènes, de restaurer la paix civile après la Fronde. Le refus du Roi Soleil de gouverner avec un ministre principal illustre le désir d’assumer seul la plénitude des pouvoirs mais n’écarte jamais l’empirisme de la prise des décisions. S’agit-il alors d’un chemin solitaire suivi par la France ou d’une tendance européenne ? Bercé apporte à cette question une réponse nuancée. La Pologne, par l’intermédiaire de sa diète, offre le contre-exemple d’un régime où s’affirme le caractère représentatif précisément au moment du tournant absolutiste français alors qu’au Danemark et en Suède, les décennies 1650 à 1680 marquent le passage vers un modèle centralisateur et autoritaire. Si le courant d’idées de Hobbes à Jean Bodin étaye l’idée que le bien public relevait désormais du seul prince, il est notable que dans ce dernier pays l’inflexion absolutiste se fait sans rapport avec la France.

Y-M Bercé conclut cet ouvrage, dont la lecture sera précieuse pour les enseignants de cinquième et seconde particulièrement, sur le constat probant que si les états en arrivent à contester le principe même de la souveraineté monarchique, dans le sillage des épisodes révolutionnaires de la 2e moitié du XVIIIe siècle, la monarchie résistera tant comme forme de gouvernement que comme référence esthétique jusqu’à nos jours.