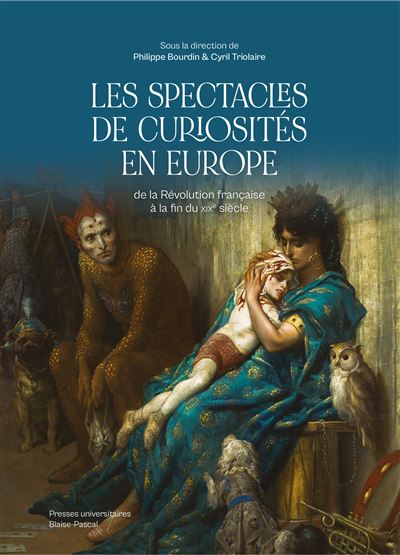

Les spectacles de curiosités ont marqué l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles mais cette histoire est encore mal connue. Elle a commencé à s’écrire grâce aux recherches novatrices menées par le Centre d’Histoire « Espaces et Cultures » de Clermont-Ferrand (CHEC) avec le soutien de la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand.

Ce volumineux et riche ouvrage croise les approches de nombreux chercheurs réunis sous la direction de P. Bourdin et C. Triolaire. Il résulte d’un colloque qui s’est tenu à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand en septembre 2022.

L’Empire veut limiter et spécialiser les salles de théâtre pour mieux les contrôler et les surveiller, publiant décret et règlement à leur encontre. Les spectacles de curiosités forment une catégorie créée par la législation napoléonienne qui va entrer en concurrence avec les théâtres officiels.

Entre itinérance et sédentarité, les spectacles de curiosités s’installent au coin des rues et sur les places, surtout lors des foires. Très surveillées et réglementées, ces professions sont suspectés d’immoralité : ils sont donc soumis aux passeports, certificats de bonnes mœurs et autorisations, autant de sources possibles pour leur étude.

Bien que relégués aux marges, les spectacles de curiosités n’en sont pas moins demeurés vivants et actifs jusqu’au XXe s., annonçant alors la naissance du cirque, des casinos et autres music-halls au rythme de l’augmentation progressive des loisirs de masse. C’est dans cet environnement innovant que le cinématographe va faire son apparition.

Cet ouvrage, constitué de quatre parties, fourmille d’exemples et s’accompagne de nombreux documents (dont une centaine d’illustrations reproduites en couleurs) car les sources des auteurs sont multiples, allant des objets aux peintures, gravures, affiches et photographies, documents d’archives, littérature, etc.

Aux sources historiques des curiosités

L’ouvrage s’ouvre sur la présentation de la base de données Spectacles de curiosités, réalisée à partir des données collectées au départ par R. Gonin sur les lanternes magiques, puis son développement vers de nouveaux corpus et la nécessité d’avoir un outil scientifique pouvant répondre aux demandes des chercheurs (A. Vasile).

Un article d’A. Ségard fait le point sur les enjeux historiographiques, archivistiques et méthodologiques de l’histoire des spectacles de monstres au XIXe s. Le public goûte plus que tout aux monstruosités animales et humaines qui interrogent sur les limites entre sauvagerie et humanité. En effet, au-delà de simples divertissements forains, ces spectacles, qui donnent à voir le corps humain « anormal », deviennent une sorte de rituel social enseignant et renforçant la norme corporelle valide et blanche. Étudiant les freak shows (spectacles de monstres), l’historien s’interroge sur ce monde fait de souffrances, de violences et d’oppressions. Comment en restituer l’histoire sans exploiter ces « sans-voix » mais aussi sans ajouter une part de subjectivité, de sensibilité ? Cet article entend mettre en lumière la complexité de cet objet d’étude et la grande variété des sources.

A. Curel nous invite ensuite à considérer l’importance de l’oralité (bonimenteurs) et la dimension sonore de ces spectacles très visuels, convoquant les sound studies et la notion d’auralité. Enfin E. Rotolo étudie les entrepreneurs et acteurs de spectacles parisiens, et les rivalités entre les théâtres officiels et les spectacles de curiosités, à travers les demandes d’autorisation formulées auprès de l’administration.

Sur les routes des saltimbanques

Dans une deuxième partie, les auteurs nous emmènent suivre les porteurs de curiosités dans la vallée de Barcelonnette (L.Surmely) et les spectacles de curiosités à Reims (T. Concy). Nous suivons ainsi les parcours de vie et de carrière de nombreux artistes de curiosités qui sillonnent la France et l’Europe. Entre théâtre et foire, P. Taillefer étudie les liens existants entre différentes formes de spectacles et les familles foraines. Enfin, une étude de S. Nicolle sur la foire électorale au XIXe s. montre comment la critique de l’ambition politique et du pouvoir est passée par la métaphore des spectacles de curiosités et l’univers des saltimbanques (notamment pour le Boulangisme).

Techniques et images

La troisième partie de l’ouvrage, se concentre sur les techniques développées et utilisées par les montreurs d’optique (J. Daniel) et leurs concurrents (diaporamas, cosmoramas et dioramas), puis l’agioscope et la lanterne magique (K. Vanhoutte et N. Wynants).

Les inventions scientifiques qui sollicitent la vue se rapprochent des arts, comme la peinture, et développent l’art de la projection pour mieux créer l’émotion, et faire peur. Photographes et magiciens travaillent et expérimentent de pair. Les prestidigitateurs tentent de mieux maîtriser les sciences et techniques pour réussir leurs illusions comme R. Houdin, et atteindre un véritable art de la magie (F. Tabet). Le spectacle de la Femme invisible se retrouve parmi les Fantasmagories de Robertson, qui en est un des promoteurs. L’alliance de l’optique et de l’acoustique suscite l’admiration, faisant de ce numéro un succès (A. Lange).

Corporéité et animalité

Tout d’abord, J. Barnicaud nous fait découvrir, dans les salles parisiennes, les corps humains tatoués exhibés devant un public à la fois fasciné et inquiet, jusqu’au début du XXe s. où, suite à l’évolution des sensibilités, ils sont perçus comme obscènes, proche de la prostitution ou de l’érotisme.

Deux contributions sur les divertissements animaliers (S. Corbillé et E. Fantin) et les dompteurs (Q. Villa) terminent cet ouvrage passionnant.

Les ménageries foraines itinérantes apparues à la fin du XVIIIe s. montrent de nombreux animaux souvent exotiques (des puces aux éléphants) à un public diversifié, des villes aux campagnes. Ce lieu est pour beaucoup celui de la rencontre entre les Européens et le « monde sauvage ». La colonisation favorise l’approvisionnement en animaux exotiques.

Le dressage des fauves fascine et connaît une évolution phénoménale, faisant son entrée au cirque (1812). Cette mise en scène de la domination de l’Homme, notamment Européens, sur la Nature, est très prisée. Dans ce contexte, le dompteur noir est très recherché. Annoncé comme « brutal » et « terrible », il fait courir un « frisson sauvage » sur le public occidental.

Les costumes des dompteurs font d’ailleurs référence aux gladiateurs, militaires ou chasseurs coloniaux démontrant leur force et affirmant ainsi la puissance de l’Occident. Tout est mis en place pour théâtraliser la sauvagerie et mettre en spectacle l’altérité sous couvert de discours scientifique.

Dans le grand projet colonial du XIXe s., ces spectacles et ceux des animaux exotiques finissent par se mêler aux exhibitions ethnographiques de la fin du XIXe s.

Mais si ses spectacles reproduisent les stéréotypes raciaux, le dompteur noir Delmonico participe à cette stratégie. En aucun cas victime, il construit son image publique et sa carrière. Il se joue de son « africanité », s’inventant un nom de scène, un pays d’origine, écrivant même sa propre autobiographie imaginaire pour répondre à la demande du public occidental friand d’aventures.

Ses spectacles reposent sur un climat de danger qui mobilise un imaginaire de la violence que le public occidental suppose être en Afrique. Delmonico n’a de cesse d’alimenter cet imaginaire. Il a conscience de la curiosité qu’il suscite et des avantages qu’il peut en retirer.

A la fin du XIXe s., on peut aussi assister à la « grande fantasia arabe » construisant une Arabie mythique ou aux spectacles américains, tels celui de Buffalo Bill, qui ont renouvelé la vision du sauvage tout en légitimant par leurs spectacles populaires les conquêtes et colonisations violentes.

Devenus de véritables loisirs de masse, supports publicitaires de l’entreprise coloniale, les divertissements prennent une visée politique évidente.

Les cas étudiés des dompteurs noirs tels Martini Maccomo et surtout Delmonico sont particulièrement intéressants. Ils peuvent permettre de revenir avec les élèves sur les artistes noirs de plus en plus nombreux mais rarement abordés, et sur la spectacularisation de cet imaginaire « raciste » par les artistes eux-mêmes.

De la Révolution française à la fin du XIXe s., curiosité et intérêt scientifique se mêlent, provoquant des émotions fortes chez un public prêt à jouer avec ses peurs et nourrissant l’imaginaire des Occidentaux. A cette société qui rêve d’ailleurs, les artistes de spectacles de curiosités ont offert une réalité déformée, mais pleine de magie et d’illusions sensationnelles. L’heure était à l’exploration et à l’invention, jusqu’au cinématographe, dernière curiosité de cette époque.

Comme l’écrivent P. Bourdin et C. Triolaire, ne sommes-nous pas les héritiers directs de cette société qui proclamait au monde en 1893 : « Voir, c’est savoir » (slogan de l’Exposition universelle de Chicago) ?