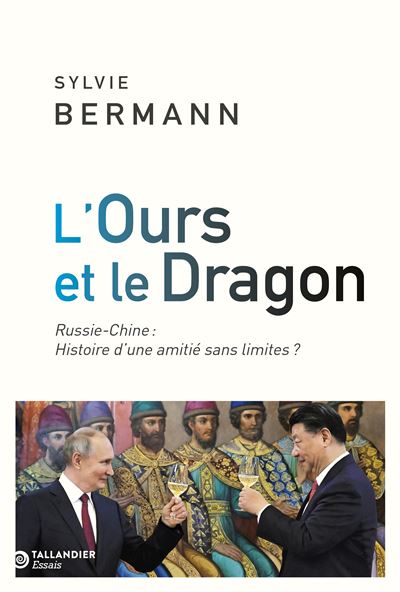

Le livre de Sylvie Bermann, qui analyse les relations entre la Russie et la Chine depuis qu’elles sont entrées en contact à la suite de l’expansion territoriale de la première vers l’est, se fonde sur l’expérience professionnelle d’une carrière diplomatique qui s’est déroulée pour l’essentiel dans ces deux pays impériaux entre la seconde moitié du XXe siècle et les deux premières décennies du XXIe.

L’âge des grandes caravanes en Eurasie

Si les Russes et les Chinois ont vécu sous la domination des descendants de Gengis Khan, leur expérience en a été profondément divergente. Les premiers divisés en principautés ont subi la violence de la Horde d’or du XIIIe à la fin du XVI siècle, alors que les seconds, détenteurs d’une institution impériale et d’une civilisation supérieure depuis l’antiquité, ont sinisé les Mongols sous la dynastie des Yuan. Du XVIe au XVIIIe siècle, leur contact a d’abord été commercial à travers les grandes caravanes, le commerce des fourrures et du thé à partir du règne de Pierre-le-Grand. Les cosaques on été le fer de lance de la Russie en Sibérie. La dynastie mandchoue sinisée des Qing commence en 1644. Elle étendra au maximum le territoire chinois en Asie centrale et en Extrême Orient, atteignant le maximum de sa puissance au XVIIIe siècle. En 1689, le traité de Nertchinsk est le premier entre la Chine et une puissance européenne délimitant la frontière. Il est complété en 1727 par celui de Kiakhta réglementant les échanges commerciaux et les relations diplomatiques, délimitant la frontière aux rivières Kiakhta et Argoun qui se jettent dans le lac Baïkal, la petite ville de Kiakhta devenant le centre prospère de ce commerce avec la Russie. Une présence religieuse orthodoxe russe est instituée à Pékin où se trouvaient déjà des Jésuites occidentaux influents à la cour impériale. Le commerce avec les puissances occidentales était maritime et limité au port de Canton. La Russie était la seule puissance à être présente à Pékin grâce à la mission orthodoxe qui fonctionnait comme une quasi-ambassade.

Le XIXe siècle des traités inégaux pour la Chine

Après 1840, les, traités inégaux entre l’Angleterre puis la France et les États Unis marquent le début du déclin de la puissance de l’empire des Qing avec la colonie de Hong Kong et l’ouverture de cinq nouveaux ports au commerce avec les puissances occidentales. Le traité d’Aigun avec la Russie (1858) lui donne un accès à l’Extrême-Orient. Les deux guerres de l’opium (1839-1842 puis 1856-1860) imposent au gouvernement chinois de légaliser l’importation de l’opium et d’ouvrir onze autres ports au commerce international. L’autrice montre comment la Russie a profité de la grande vulnérabilité de l’empire mandchou pour obtenir le maximum de territoires et de concessions sans avoir besoin de lui faire la guerre. Elle a annexé ainsi près d’un million et demi de kilomètres carrés : la rive gauche de l’Amour, toute la Mandchourie-Extérieure et la région de l’Oussouri. Elle a donc atteint le Pacifique et fondé la ville-port de Vladivostok qui signifie « maître de l’Orient ». A partir de 1891, le tsar Alexandre III a lancé la construction du Transsibérien sur 9 000 km, qui s’est achevée en 1904. Un tronçon en terre chinoise, le Transmandchourien, a permis d’épargner 1000 km de trajet. Les colons russes pouvaient ainsi occuper les terres vierges de Sibérie en assurant une présence face à la Chine beaucoup plus peuplée. Sous couvert de protection contre l’expansionnisme japonais, les Russes se sont arrogé des privilèges exorbitants : un bail de 25 ans sur la péninsule du Liaodong et l’installation de bases navales fortifiées à Dalian et Port-Arthur ainsi que la prolongation des chemins de fer en Mandchourie. Mais ils n’ont pas cherché à obtenir les mêmes privilèges que les autres pays occidentaux. Leurs concessions de Tianjin et Hankou ont fermé en 1924 lors de l’établissement de relations diplomatiques entre l’URSS et la Chine. La Russie n’a pas cherché à obtenir l’extra-territorialité avec sa propre police, ses juges, ses prisons et ses troupes comme l’Angleterre ou la France.

Le renversement des tendances entre les deux empires russe et chinois

A la suite de la défaite russe de Tsushima contre le Japon (1905), celui-ci a remplacé la Russie comme puissance dominante en Mandchourie. Cependant la présence russe a marqué jusqu’à aujourd’hui la ville de Harbin, capitale du Heilongjiang, l’une des trois provinces de l’actuelle Mandchourie. De nombreux Chinois ont vécu en Sibérie, certains ayant construit le port de commerce de Vladivostok. Alors que la Chine était en situation d’infériorité industrielle et militaire par rapport à la Russie, la présence massive de Chinois dans l’Extrême-Orient russe a alimenté le fantasme d’invasion démographique chinoise qui réapparaît périodiquement. La république populaire mongole a échappé à l’influence chinoise en 1924, satellisée par l’URSS. Après la chute de l’empire mandchou Qing en 1911, a commencé une période de chaos qui dura jusqu’à la victoire de la révolution communiste en 1949. Des seigneurs de la guerre rivaux ont dominé dans les provinces de la république fondée par Sun Yat-sen et, en 1933, une éphémère république du Turkestan oriental contrôlant Kashgar, Aksu et Khotan a revendiqué une indépendance, de même qu’un peu plus tard le nord du Turkestan sous la forme d’un proto-État soviétique, finalement abandonné par Staline au moment de Yalta.

La tutelle de Moscou et l’alliance sino-soviétique

A la suite de la révolution bolchevik d’octobre 1917, le parti communiste soviétique a créé le Komintern (Internationale communiste) qui a exercé sa tutelle sur le mouvement communiste mondial. En mai 1919, une contestation populaire en Chine a donné naissance à une conscience patriotique contre les pesanteurs de la tradition, c’est le mouvement du 4 mai. Le Parti communiste chinois (PCC) est créé en juillet 1921. Mais le parti nationaliste du Kuomintang de Sun Yat-sen puis de Tchang Kaï-chek inspirait plus de confiance à l’État soviétique pour combattre les Japonais, favorisant le front uni entre les deux. Il lui fournit une aide considérable et une grande quantité d’armes. De nombreux militants communistes et nationalistes chinois ont été se former à Moscou jusqu’en 1930. En 1924, des relations diplomatiques ont été établies entre la Chine et l’Union Soviétique. Les accords passés avec l’ancien régime tsariste ont été abolis sauf les quelque 1,5 million de km2 arrachés à l’empire Qing sur le déclin. Les canonnières soviétiques sur l’Oussouri continuaient à empêcher les bateaux chinois de naviguer sur l’Amour. Les Soviétiques ont repris pied dans le Xinjiang et maintenu leur contrôle sur la Mongolie Extérieure. Le front uni imposé par le Komintern aux deux partis nationaliste et communiste ne tint plus après 1937, le Kuomintang ayant éliminé tous les communistes de ses rangs. En 1928, Tchang Kaï-chek avait conquis Pékin et la plus grande partie du territoire chinois. La guerre civile entre communistes et nationalistes a duré jusqu’en 1949. Moscou a longtemps misé sur le Kuomintang pour lutter contre les Japonais, lui envoyant des experts soviétiques pour moderniser son armée. Staline a conforté ses positions territoriales en Asie, annexant l’île de Sakhaline et le sud de l’archipel des Kouriles. Il avait signé en 1945 un traité d’amitié et d’alliance avec la Chine de Tchang Kaï-chek, ne reconnaissant la victoire communiste de Mao qu’au dernier moment. « Le contrôle des Soviétiques sur les chemins de fer, la mainmise sur le Xinjiang, le pillage de la Mandchourie et le refus de reconsidérer les spoliations territoriales du XIXe siècle ont alimenté les griefs chinois, de Mao en premier lieu » (p. 137).

De 1950 à 1956, Mao Zedong a résolu de s’allier à l’URSS de Staline, les États-Unis ayant choisi de s’allier à Tchang Kaï-chek. La Chine était en position de demanderesse. Elle obtint le retour du chemin de fer de Mandchourie après la conclusion du traité de paix avec le Japon (1952) et la rétrocession de la base navale de Port-Arthur par les Russes. Ils ont reconnu la souveraineté chinoise sur le Xinjiang, s’engageant à ne pas intervenir dans les affaires intérieures de la province. Le plus important aux yeux de Mao était la garantie d’une assistance de l’Union Soviétique en cas de menaces contre son pays.

Le modèle et l’aide soviétique ont dominé au cours de cette période et la guerre de Corée (1950-1953) a été imposée par Staline à Mao, permettant à la Chine d’accroitre son prestige international. Mao a reproduit le mode de gestion autocratique de Staline pour qui les rapports d’État l’emportaient sur la solidarité idéologique.

Schisme et conflit au sein du communisme

Si bien qu’au cours de la période suivante (1956-1980) Mao s’en est pris à ses successeurs traités de « révisionnistes » à cause de leur entreprise de déstalinisation. Dans « le Grand Bond en avant » en 1958, il s’appuya avant tout sur la paysannerie selon un modèle alternatif chinois du marxisme-léninisme, provoquant une terrible famine. La confrontation avec Moscou se traduisit par la mise en place d’un axe Pékin-Tirana, avec le parti communiste albanais d’Enver Hoxha, et le retrait des conseillers soviétiques en Chine ainsi que la cessation de la fourniture d’équipements. Les liens diplomatiques furent rompus en 1964, la Chine comptant désormais « sur ses propres forces ». Malgré la situation économique catastrophique, Mao remporta une grande victoire en faisant exploser une première bombe atomique dans le désert du Xinjiang la même année. A partir de 1966, la « grande révolution culturelle prolétarienne » plongea la Chine dans le chaos. L’antisoviétisme amena Mao à éliminer tous les dirigeants historiques qui avaient été liés sous une forme ou une autre à l’Union Soviétique. Des incidents frontaliers entre le Xinjiang et la république du Kazakhstan ainsi que sur le fleuve Amour. Brejnev relança la construction du BAM (le chemin de fer de la Magistrale Baïkal-Amour) commencé en 1930, afin de disposer d’une voie ferrée éloignée de plus de 500 km au nord de la frontière chinoise pour assurer le transport de troupes de munitions et de constituer une seconde ligne de défense en cas d’invasion chinoise.

Le temps de la réconciliation et d’une nouvelle amitié face aux États-Unis

En 1969, intervint un rapprochement avec Washington, sous Nixon qui cherchait à sortir du bourbier vietnamien. C’était un moyen de dissuader les Russes d’attaquer la Chine. L’établissement de relations diplomatiques avec les États-Unis en 1978 a permis à la Chine de remplacer Taïwan aux Nations Unies. Deng Xiaoping a partagé la vision de Mao sur les relations avec les États-Unis où il s’est rendu en 1979.

La rivalité entre la Chine et l’Union Soviétique auprès des pays non alignés à la conférence de Bandung (1955) s’est accentuée dès les années 1960 lorsque Zhou Enlai entreprit des tournées diplomatiques en Afrique pour faire pièce aux Soviétiques. Un conflit par procuration avec Moscou intervint en 1979, lorsque des troupes vietnamiennes appuyées par l’Union Soviétique envahirent le Cambodge, qui était dirigé par les Khmers Rouges soutenus par Pékin. Au bout de 29 jours et d’une modeste victoire à Lang Son, les Chinois rapatrièrent leurs troupes moins aguerries que les soldats vietnamiens. Il fallut attendre Mikhaïl Gorbatchev, arrivé au pouvoir en 1985, et la pérestroïka pour une amélioration véritable des relations entre la Chine et la Russie. La normalisation a été célébrée au moment du voyage de Gorbatchev à Pékin en mai 1989. La répression sanglante des manifestations des étudiants sur la place Tien an Men ordonnée par Deng Xiaoping marqua le désaccord de Pékin avec la démocratisation entreprise par celui-ci en Russie. Il fallut attendre la visite de Boris Eltsine en décembre 1992 à Pékin pour qu’une déclaration commune proclame l’amitié entre la Russie et la Chine et qu’un traité de bon voisinage, d’amitié et de coopération soit signé plus tard en 2001. La frontière longue de 4 250 km a été finalement définie dans son intégralité en 2004 et la dernière île restituée à la Chine en 2008. Il n’y a donc plus de conflit territorial entre les deux pays, alors qu’avec le Japon les îles Kouriles et celles de Diaoyu-Senkaku sont toujours contestées.

La Chine et la Russie au cœur de la recomposition du monde

Le rapport de puissance économique entre la Russie et la Chine a été inversé dans la dernière décennie du XXe siècle et surtout dans la première du XXIe. En Russie, s’installe une sorte de psychose du fait des disparités démographiques: 7 millions d’habitants dans l’Extrême-Orient russe font face à 110 millions côté chinois. Les Chinois côté russe sont sur les marchés, dans l’agriculture, sur des chantiers ou des briqueteries. Les salaires et niveaux de vie ont aujourd’hui beaucoup augmenté en Chine, réduisant d’autant l’attractivité de la Sibérie. En 2013, la Chine a obtenu un statut d’observateur au Conseil de l’Arctique. Une série d’institutions russo-chinoises ont été mises en place dans les domaines scientifique et commercial, sans qu’il soit question de conclure une nouvelle alliance contraignante.

Avec la dissolution de l’URSS s’est ouverte une période de reconfiguration des relations triangulaires Pékin-Moscou-Washington. En 2014, la Chine et la Russie ont entamé une seconde lune de miel dans leurs relations. L’annexion de la Crimée et l’occupation du Donbass n’ont pas été condamnées par la Chine sans être approuvées. Les dirigeants russe et chinois ont développé depuis 2014 des relations personnelles étroites ponctuées par des rencontres fréquentes. Le contrat d’approvisionnement en gaz de la Chine permet à la Russie de contourner les sanctions occidentales depuis l’intervention en Ukraine. Le gazoduc Force de Sibérie, opérationnel depuis 2019, fournit à la Chine un gaz à un prix avantageux, mais la construction d’un second (Force de Sibérie 2) tarde. Dès 2015, une coopération militaire entre les deux pays a été engagée et a gagné en ampleur d’année en année.

Mais les États-Unis ont amorcé un « pivot stratégique vers l’Asie », créant le concept d’« espace indo-pacifique » pour endiguer l’influence chinoise. C’est la principale autoroute maritime mondiale qui passe par le détroit de Malacca et est essentielle pour la sécurité de approvisionnements. Des accords commerciaux ont été conclus par les États-Unis avec 12 pays de la région à l’exclusion de la Chine. Les bases militaires américaines du Japon aux Philippines et à Darwin en Australie sont renforcées. Un Dialogue quadrilatéral pour la sécurité, sous le nom de Quad, relie les États-Unis à Tokyo, Dehli et Canberra. Il est complété en 2021 par une alliance militaire et sécuritaire avec le Royaume Uni et l’Australie baptisée « Aukus ».

Un partenariat face à l’ennemi occidental

La Chine a annoncé sa volonté de devenir leader dans les secteurs d’innovation tels que l’énergie propre, la robotique et les techniques de l’information, ce que l’Amérique de Trump veut éviter à tout prix. L’enjeu de Taïwan est de plus en plus crucial au fur et à mesure du renforcement de la puissance militaire chinoise sur mer, c’est pourquoi le dirigeant chinois se garde bien de condamner l’invasion russe de l’Ukraine, sans toutefois l’approuver. Xi Zin-ping et Poutine, tous deux produits d’un système soviétique ou léniniste ne manquent pas de points communs. Hommes forts, ils sont également animés par une volonté de revanche sur les humiliations, réelles mais fortement instrumentalisées, que leurs deux pays ont subies à différents moments de leur histoire de la part de l’Occident. Ils se perçoivent « encerclés » mais il y a une différence entre eux « car la Chine a pris sa revanche sur l’humiliation subie au XIXe siècle, en devenant en un temps record la deuxième puissance économique mondiale, alors que Poutine et les dirigeants russes ainsi qu’une partie de la population appartenant à la même génération continuent de la ressentir intimement » (p. 213). Ils ont conscience d’appartenir à des États-civilisation uniques. Staline est réhabilité par Poutine et Xi Zin-ping lui aussi s’inscrit dans la lignée des « empereurs rouges » que furent Mao et Deng Xiaoping. Pour conforter leur régime auprès de l’opinion publique, ils pointent du doigt les faiblesses et dysfonctionnements des démocraties qu’ils assimilent au chaos. Leurs opposants, tels que Alexei Navalny ou Liu Xiaobo, sont morts en prison. « Ces similitudes entre le plus vaste pays du monde et le deuxième plus peuplé face à un ennemi commun plaident pour une amitié forte, qualifiée de « sans limites » à l’ouverture des Jeux olympiques de Pékin » (p. 222).

Entre la Chine et la Russie il ne s’agit pas d’une alliance mais d’un partenariat asymétrique dans plusieurs domaines : doublement des échanges sur le plan commercial, exercices militaires conjoints dans toutes les mers faisant pendant aux exercices des Américains et de leurs alliés, coopération spatiale et lunaire. Depuis 2023, il y a un effort pour coordonner le projet des nouvelles routes de la soie chinois en Asie centrale et celui de l’Union économique eurasiatique russe. Ce partenariat est inégal mais la Chine beaucoup plus puissante ne cherche pas à dicter sa ligne, Moscou restant une grande puissance nucléaire. « La Chine, contrairement aux pays occidentaux, ne menace pas l’identité russe qu’elle ne cherche pas à modifier. Pékin, qui veille à ne pas humilier la Russie, a requalifié au demeurant ce lien de « relations entre grandes puissances » pour témoigner de sa considération envers Moscou » (p.227). Le pont routier sur l’Amour qui marque la frontière entre les deux pays, entrepris depuis plus de 25 ans a été finalement inauguré en 2022 entre les deux villes -frontière de Blagoveshchensk et Heihe.

La Chine et la Russie rivales auprès du « Sud global »

La multipolarité promue par la Chine et la Russie progresse à travers deux organisations impliquant un grand nombre de pays du « Sud global » : les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et l’Organisation de Coopération de Shanghai OCS (Chine, Russie, pays d’Asie centrale, Inde et Pakistan, Iran).

La Chine, et la Russie plus tardivement, ont développé des stratégies vis-à-vis de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Amérique latine pour s’assurer des clientèles fidèles. En Afrique, la Chine a précédé la Russie avec le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) sur le modèle des sommets France-Afrique. Elle a accordé des aides dépourvues de critères contraignants et rapidement disponible contrairement aux aides occidentales. Elle a construit des infrastructures ferroviaires et routières, des aéroports en faisant venir de la main d’œuvre chinoise, puis en s’engageant à procéder à des recrutements locaux. Cela lui a valu des voix au sein de Nations Unies et l’accès à des postes de responsabilité dans les agences onusiennes. Quelques années plus tard, la Russie s’inspirant du modèle chinois a réuni à Sotchi un sommet Russie-Afrique auquel ont participé 43 chefs d’État et de gouvernement. Ne pouvant pas rivaliser avec la Chine sur le plan économique et financier, elle a mis l’accent sur la coopération militaire et sécuritaire : milice Wagner en Centre-Afrique puis au Mali, au Burkina-Faso et au Niger, en jouant sur le ressentiment anti-français. Les perceptions russe et chinoise de l’Europe sont par contre différentes : l’Occident russophobe d’un côté, l’alliance de revers contre l’URSS ou les États-Unis de l’autre. « Forts de leurs soutiens dans le Sud global, les Chinois et les Russes estiment qu’ils peuvent obtenir la fin de la domination occidentale et de ce qu’ils considèrent comme des tentatives d’ingérence dans leurs affaires intérieures » (p. 259).

Entre la Chine et la Russie il ne s’agit pas d’une alliance contraignante comme dans les années 1950 mais d’un mariage de raison où chacun sait ce qu’il y apporte et le bénéfice qu’il peut en retirer. « Même s’il n’y a pas d’identité parfaite des positions, les deux pays ont trop de visions et d’intérêts en commun – sans oublier un ennemi – pour prendre le risque de se détacher l’un de l’autre » (p.270).

Ce livre retrace une histoire de la Chine des Temps modernes à aujourd’hui, bien connue dans ses rapports avec l’Occident, mais beaucoup moins dans ceux avec la Russie. Les deux autocraties impériales russe et chinoise, qui ont plus de 4000 km de frontière commune, ne sont entrées en contact qu’assez tardivement, alternant périodes d’amitié et d’hostilité, pour aboutir aujourd’hui à un rapprochement qui semble durable. On peut regretter que les illustrations cartographiques très peu nombreuses ne facilitent pas toujours la lecture du texte. Cependant la vertu de ce livre est de décentrer notre regard d’occidentaux et de nous aider à comprendre les liens entre ces deux pays et leur vision d’un Occident qui n’a pas toujours su tenir compte de leurs intérêts et comprendre les origines de leur hostilité à son égard. La proximité entre les deux leaders russe et chinois, affichée très récemment à la réunion de l’OCOS à Tianjin (septembre 2025), confirme cette amitié stratégique telle que le montre l’article de B. Quenelle et H. Thibault dans Le Monde du 3 septembre 2025.