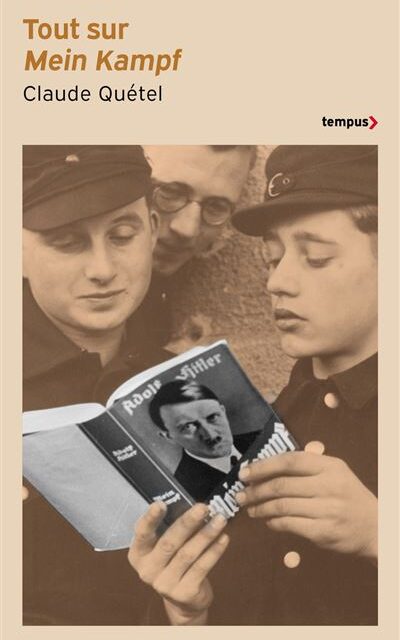

Lorsque Mein Kampf d’Adolf Hitler est tombé dans le domaine public en 2016, sa simple réédition a soulevé des vagues de protestation, d’émotion et d’incompréhension. Faut-il republier un tel brûlot ? Peut-on même le lire ? Comment comprendre sa diffusion toujours vivace dans certains pays, y compris en France ? Claude Quétel, historien reconnu et ancien directeur de recherche au CNRS, répond à ces interrogations dans un ouvrage aussi rigoureux qu’accessible, Tout sur Mein Kampf, récemment réédité au format de poche chez Perrin (collection Tempus).

En découpant son analyse en dix grandes questions, il ne se contente pas d’expliquer le contexte de la rédaction du livre, sa réception ou son influence : il démonte une à une les idées reçues qui entourent cet objet éditorial aussi toxique que fascinant, tout en en montrant les ressorts idéologiques profonds. Il offre ainsi aux enseignants d’histoire, du collège au lycée, un outil essentiel pour aborder en classe la genèse du nazisme avec méthode, distance critique et rigueur intellectuelle.

Un livre illisible mais révélateur : le monologue d’un fanatique

L’un des premiers mérites de Claude Quétel est de refuser l’auréole d’« ouvrage prophétique » que certains prêtent à Mein Kampf. Il rappelle que, bien plus qu’un programme structuré, le livre est un torrent de digressions, un monologue confus, dont le style indigeste reflète les limites intellectuelles de son auteur. Otto Strasser a bien ironisé : « Tout cela a été rédigé dans le style d’un élève de sixième ».

Hitler est décrit comme un homme paresseux, aigri par ses échecs, asocial. Il n’a rien inventé : ses influences sont multiples, puisées dans les milieux pangermanistes, radicaux, antisémites et völkisch, déjà rencontrés à Vienne (Schönerer, Liebenfels, Karl Lueger…). Comme le souligne Claude Quétel : « Pendant ces années de misère (à Vienne), Hitler commence ses gammes de la haine : haine des Habsbourg d’Autriche et de l’Autriche plurinationale, haine du marxisme et de la social-démocratie, haine du parlementarisme, haine de la Vienne de la modernité et finalement haine des juifs ». Hitler discourt, mais ne débat jamais. À Berlin, son nationalisme radical s’enracine dans l’idéologie völkisch et dans l’antisémitisme scientifique.

L’écriture de Mein Kampf se fait à Landsberg, avec le soutien de Rudolf Hess et Max Amann, et l’intervention de plusieurs correcteurs comme Bernhard Stempfle, Joseph Czerny ou Ernst Hanfstaengl (Putzi). Claude Quétel explique que, contrairement à ce qu’on lit parfois, Hess n’a pas vraiment aidé Hitler à structurer sa pensée ou à organiser ses discours. Hess respectait trop Hitler pour intervenir et son rôle se limitait surtout à transcrire ses paroles. Aider réellement Hitler aurait nécessité des interruptions, des questions ou un dialogue, ce qui aurait été impossible étant donné sa psychologie.

Le résultat est une logorrhée haineuse, une fausse érudition emphatique. Comme le dit Olivier Mannoni, traducteur contemporain : « La langue de Hitler vire au baragouin complet ». Pourtant, ce chaos fixe bien la doctrine nationale-socialiste, même sans idées neuves : outrance, simplification et radicalisation y transforment des thèmes déjà présents dans la culture politique allemande.

Mein Kampf se présente à la fois comme une autobiographie partielle et comme un manifeste idéologique. L’ouvrage remplit plusieurs fonctions : il constitue un outil de mobilisation spirituelle, tout en servant de propagande personnelle dans laquelle Hitler se pose en prophète. On y retrouve également les thèmes centraux de son idéologie : le sang et la race, la figure du Juif comme ennemi, le rôle du chef héroïque, l’organisation d’un État racialiste, la quête d’hégémonie et la promesse d’un Reich idéalisé.

Pour Claude Quétel, « si désordonnée, si confuse que soit l’écriture de Mein Kampf, on y trouve pourtant une Weltanschauung qui constitue l’essence du nazisme ».

Il est important de noter que, bien que Mein Kampf soit le seul livre publié officiellement du vivant d’Hitler, il ne constitue pas l’ensemble de sa pensée écrite. Hitler a en effet dicté ou rédigé d’autres textes qui n’ont été publiés qu’après la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux, le Zweites Buch (Le Second Livre), rédigé en 1928, approfondit certaines des idées exposées dans Mein Kampf, notamment sur la politique étrangère et la stratégie internationale. Ce manuscrit n’a jamais été publié du vivant d’Hitler, probablement pour des raisons tactiques ou stratégiques, mais il offre un éclairage supplémentaire sur la cohérence et l’évolution de sa pensée idéologique.

Le destin mouvementé d’un livre maudit

Rédigé à Landsberg entre 1924 et 1925, publié en deux tomes (1925 et 1926), Mein Kampf est davantage l’expression orale couchée sur le papier que le fruit d’une réflexion structurée. Pourtant, ce texte confus rencontre un écho considérable dans l’Allemagne humiliée par Versailles et inquiète du communisme. Claude Quétel rappelle qu’en 1926, un roman comme Volk ohne Raum de Hans Grimm connaît un grand succès en exultant déjà le thème du Lebensraum. Ce climat idéologique explique la réception de Mein Kampf.

L’ouvrage connaît un destin éditorial troublant : cadeau de mariage officiel dès 1936 en Allemagne, traduit rapidement dans de nombreuses langues. En France, l’édition sans copyright de Fernand Sorlot marque un tournant. Cette traduction est publiée en 1934 par les Nouvelles Éditions Latines. Elle est intégrale, fidèle au texte original, contrairement aux versions expurgées autorisées par les nazis. Sorlot, proche de l’Action française, souhaite que les Français connaissent l’idéologie réelle d’Hitler, notamment les menaces qui pèsent sur la France. En 1936, l’éditeur allemand d’Hitler, Eher Verlag, le poursuit pour publication sans autorisation : le tribunal ordonne la saisie et la destruction des exemplaires.

Otto Abetz et Fernand de Brinon jouent un rôle dans l’« opération séduction » qui atténue les menaces contenues dans le livre pour le public français. Des traductions, légales ou non, intégrales ou non, sont aussi publiées en Angleterre, en Italie, aux États-Unis ou jusque dans les pays arabes.

Au procès de Nuremberg, plusieurs accusés minimisent l’importance de Mein Kampf. Certains le présentent comme une œuvre de jeunesse ou le disent mal lue et peu étudiée. Göring affirme ne pas le lire attentivement, Speer parle d’une rhétorique sans valeur programmatique, Frank reconnaît l’antisémitisme du livre mais nie en prévoir les conséquences, et Streicher soutient qu’Hitler n’invente pas ces idées. Globalement, les accusés cherchent à réduire le rôle du texte en le présentant comme secondaire et sans lien direct avec leurs actes. Le substitut du procureur britannique Frederik Elwyn-Jones le qualifie de « schéma-directeur de l’agression nazie ».

Claude Quétel souligne ainsi la contradiction : tantôt banalisé, tantôt « totemisé » Mein Kampf a toujours été lu, commenté ou instrumentalisé.

Lire ou ne pas lire Mein Kampf ?

Claude Quétel cite Johann Chapoutot : « la focalisation sur Mein Kampf a l’inconvénient d’encourager une lecture hitléro-centriste du nazisme ». Mais pour lui, il est nécessaire de parler, expliquer et expliciter le livre. Il reprend Henry Rousso : « Si on va au bout de la logique, où s’arrêtera-t-on ? On ne parlera plus de Vichy ? Faudrait-il alors exclure du champ de la connaissance et de la pensée ce qui relève du mal ? ».

La question n’est donc pas seulement de republier ou non, mais de comprendre le texte. Non, Mein Kampf n’annonce pas directement les crimes à venir, comme l’a déjà souligné Christian Ingrao, mais il en constitue un jalon décisif. Pour Claude Quétel : « Si Mein Kampf n’annonce pas à proprement parler le génocide des juifs, il n’en constitue pas moins le premier maillon de la chaîne qui y conduit. » Il reprend ici Frédéric Rouvillois : « Le simple fait de prévoir la réalisation d’une société parfaite suppose que l’on est prêt à tout pour y parvenir, y compris à éliminer sans états d’âme ceux qui se mettraient en travers du chemin. » D’où sa formule : « Tout n’est pas écrit dans Mein Kampf, mais tout y est dit. »

Face aux éditions tronquées ou aux manipulations en ligne, le travail de Claude Quétel prend tout son sens. Son livre n’est pas un commentaire érudit pour spécialistes, mais un outil intelligent, sobre et documenté pour replacer le texte dans son contexte et en démonter la logique.

La lecture de Claude Quétel montre que Mein Kampf est à la fois un texte confus et fondateur. En refusant sa « totémisation », il invite à le considérer pour ce qu’il est : un document essentiel pour comprendre la genèse de l’idéologie nazie, sans en faire un fétiche ni un tabou. L’apport majeur de Claude Quétel réside dans sa capacité à concilier rigueur historique et utilité pédagogique, offrant ainsi une grille de lecture indispensable.