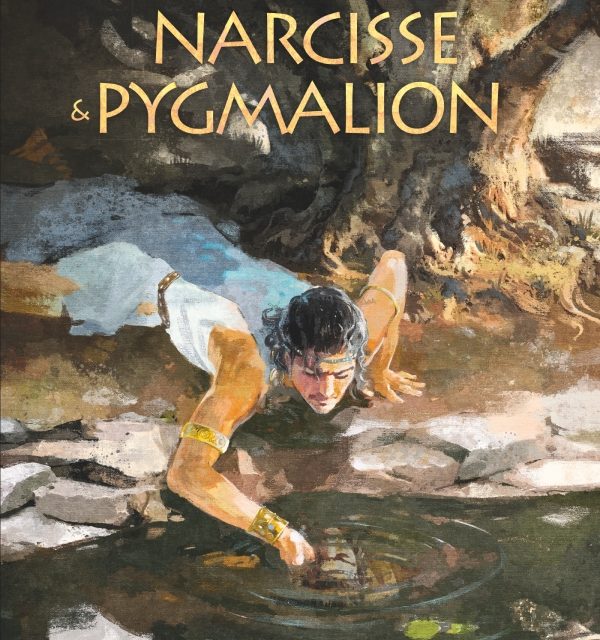

Ce nouveau volume de la collection La sagesse des mythes est consacré à deux hommes qui ont de nombreux points communs, Narcisse et Pygmalion. Au-delà du fait que leurs deux prénoms sont aujourd’hui passés à la postérité et ont intégré notre vocabulaire, ce sont deux hommes d’une grande beauté, courtisés, et en déconnexion avec le monde dans lequel ils vivent. Autour d’eux se définissent deux des notions les plus compliquées, les plus subjectives et les plus personnelles de l’existence humaine, la beauté et l’amour.

Cependant, leurs destins ne sont pas semblables. Le premier ne veut pas d’un monde qu’il ne trouve pas à sa hauteur et qu’il méprise. Il n’aime au final que lui-même, ce qui l’entraîne vers chute. Le second est à la recherche d’un amour pur et d’une beauté qui n’existent pas à ses yeux et qu’il va chercher à se façonner lui-même. Narcisse est méprisant pour son entourage proche, ses courtisanes et humaines et divines. Et a travers ce pêché d’orgueil, c’est évidement la punition divine, la malédiction et la mort qui l’attendent. Aucun mortel ne saurait jouer si longtemps avec les humeurs des Olympiens.

Au contraire, Pygmalion saura trouver les faveurs d’Aphrodite, lui qui refuse les amours faciles et y préfère la recherche d’un amour profond, sincère et véritable. Cette recherche passe par la création d’un être artificiel, Pygmalion ne trouvant rien qui trouve grâce à ses yeux. Et en s’attirant la protection d’une telle déesse, qui insuffle la vie à sa création, Galatée, Pygmalion se verra récompensé par une vie désormais paisible et heureuse.

Comme tous les volumes de cette collection, ce tome se termine par un dossier du philosophe Luc Ferry, évidement consacré aux notions de beauté et d’amour, replaçant le narcissisme dans la pensée philosophique jusqu’à nos jours.

Ce nouveau volume est clairement une réussite, tant au niveau du scénario que des couleurs. Cette collection est très solide de ce point de vue. Peut-être que le passage sur Pygmalion aurait mérité de voir apparaître de manière plus claire les Propédites et leur rejet du culte d’Aphrodite. Cela aurait encore densifié le personnage et la réflexion sur ce que les Grecs pouvaient accepter du comportement féminin et de la volonté de certaines d’afficher une réelle liberté de moeurs. Mais nous sommes ici dans le détail et cette collection est aussi une invitation à l’approfondissement des mythes antiques.