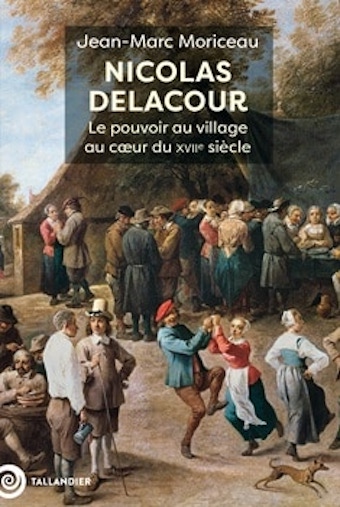

Dans le sillage de Montaillou, Jean-Marc Moriceau nous convie dans son dernier ouvrage, Nicolas Delacour. Le pouvoir au village au cœur du XVIIᵉ siècle, publié chez Tallandier en 2025, à une immersion fascinante au cœur de la France rurale du Grand Siècle. Loin des clichés d’un monde figé et immuable, il fait jaillir une société vibrante de complexité, animée par des forces économiques, sociales et humaines d’une richesse insoupçonnée, et dont la figure emblématique, est celle du « coq de village ».

Professeur émérite d’histoire à l’université de Caen Normandie, membre honoraire de l’Institut universitaire de France et président de l’Association d’histoire des sociétés rurales, Jean-Marc Moriceau est un spécialiste reconnu de l’histoire des campagnes, notamment pour son triptyque sur la chronique des paysans en France depuis le XVe siècle. Avec Nicolas Delacour, il propose une œuvre qui s’inscrit dans le courant de l’anthropologie historique. L’auteur s’inspire explicitement des approches d’Emmanuel Le Roy Ladurie, cherchant à réaliser une sorte de « Montaillou du Nord » en ressuscitant la vie d’un village et de ses habitants. Il tire également parti de la démarche d’Alain Corbin, en offrant une « histoire d’un inconnu » dont l’itinéraire s’est révélé au fil de recherches fortuites, et s’inspire enfin de Natalie DavisLe retour de Martin Guerre, Tallandier, , et de son travail sur la mise en scène de personnages réels pour révéler les comportements et la société d’une époque. L’objectif est double, faire de Nicolas Delacour un modèle emblématique de l’ascension sociale d’un « coq de village » dans les campagnes modernes du Nord de la France, et en faire un « indicateur révélant toute une société dans ses relations les plus diverses, dans sa complexité ».

L’ouvrage est structuré en deux grandes parties complémentaires. La première, véritable « théâtre du village », se concentre sur Maffliers, un village du Val-d’Oise actuel, à travers son organisation géographique, ses relations avec les villages voisins et Paris, son économie et la vie de ses habitants. L’analyse est précisément centrée sur l’année 1640, vers la fin du règne de Louis XIII. La seconde partie constitue une biographie approfondie de Nicolas Delacour, dont la longévité et l’action ont transformé le village.

Une source d’une richesse inouïe : la signature comme fil d’Ariane

L’un des tours de force de l’ouvrage réside dans l’exploitation d’une documentation exceptionnelle. Malgré l’absence d’actes de naissance, de mariage ou de décès pour Nicolas Delacour, Jean-Marc Moriceau a dépouillé des milliers d’actes notariés et des centaines d’actes de justice. La clé de cette recherche fut la signature de Nicolas Delacour, retrouvée 289 fois, une signature « extrêmement déliée, extrêmement lisible, triomphante ». Sur une échelle de qualité allant de 0 à 7 (écriture de qualité supérieure), celle de Nicolas Delacour se situe au niveau 7, comparable à celle d’un curé ou d’une baronne, dénotant une personnalité autoritaire et omniprésente. Toutefois, cette méthode a demandé du temps, une connaissance approfondie du contexte historique et une persévérance face à la difficulté des écritures anciennes.

Maffliers au cœur du Grand Siècle : un village connecté et en mutation

En 1640, la France est en pleine Guerre de Trente Ans, subissant une hausse extraordinaire de la fiscalité qui accentue les tensions sociales. Maffliers, situé à seulement 26 km au nord-ouest de Paris, bénéficie de la reconstruction agraire après les guerres de religion et connaît une période de prospérité agricole, stimulée par les bonnes récoltes, la hausse des prix du blé, et le développement de l’arboriculture fruitière destinée au marché parisien. La sylviculture se développe également. Le village n’est pas isolé mais fortement connecté à Paris (350 000-400 000 habitants) par des échanges marchands quasi quotidiens, et à des villes locales comme Beaumont-sur-Oise, Montmorency, Pontoise et Senlis, formant un réseau triangulaire d’échanges et de dépendances judiciaires et fiscales. La présence de propriétaires parisiens et les liens avec les courants de la réforme catholique parisienne soulignent cette intégration.

Le paysage de Maffliers est celui de l’openfield typique des grandes plaines céréalières du bassin parisien, caractérisé par un habitat groupé et un assolement triennal. Toutefois, Jean-Marc Moriceau révèle une particularité : la présence d’une partie forestière et surtout d’une ceinture bocagère de jardins-vergers aux abords du village, créant une économie tripartite (céréales, sylviculture, arboriculture fruitière). Le cheval est l’animal essentiel au labour et au transport, tandis que le loup est déjà un lointain souvenir dans la région.

Une société villageoise aux dynamiques surprenantes

Maffliers compte environ 120 foyers pour 450 habitants, majoritairement des laboureurs (propriétaires de charrues et d’animaux de trait) et des journaliers-manouvriers, mais également quelques marchands. Un niveau intermédiaire de « receveurs amodiateurs de seigneurie » s’interpose entre les grands propriétaires parisiens et les villageois. Nicolas Delacour est l’un des premiers à capter directement les profits liés à ce rôle.

L’une des découvertes les plus étonnantes de l’ouvrage concerne le taux d’alphabétisation des hommes à Maffliers : 65 à 70% savaient signer leur nom, un chiffre bien supérieur aux estimations habituelles de 30 à 50% pour ces campagnes. Cela suggère une pratique fréquente de la lecture et de l’écriture pour une grande partie de la population masculine, même si les journaliers utilisaient souvent des marques symboliques. En revanche, un dimorphisme sexuel très prononcé est constaté : seules 10% des laboureuses ou veuves signaient leur nom, et 2 à 3% aussi bien que leur mari, une situation qui commencera à s’améliorer avec la création d’écoles de filles plus tard au XVIIe siècle.

Fiscalité, justice et régulation sociale

La pression fiscale est intense sous Louis XIII. La taille, impôt royal, est une source majeure de tensions. Sa répartition par des asséeurs-collecteurs locaux peut donner lieu à des fraudes fiscales négociées ouvertement devant notaire, un fait stupéfiant révélé par l’auteur. Nicolas Delacour est un « artiste » dans l’exploitation des arriérages d’impôts pour acquérir des biens.

Les impôts seigneuriaux sont également lourds. Le champart, une part de la récolte en nature (10 à 16% sur un tiers des parcelles), et la dîme, impôt ecclésiastique (4 à 6%), sont tous deux perçus par Nicolas Delacour. Seul son expérience du terrain et sa ténacité procédurière lui permettent de s’y retrouver dans ce système complexe.

La justice seigneuriale de Maffliers joue un rôle crucial dans l’équilibre social. Le tribunal, réuni tous les quinze jours avec un juge extérieur, assure un débat public où les défendeurs, y compris les plus humbles, peuvent s’exprimer. Nicolas Delacour est souvent demandeur, mais il est aussi parfois condamné si ses requêtes sont jugées « injurieuses et abusives ». Des institutions traditionnelles, comme le « retrait lignager » (droit de rachat d’une terre par un parent), peuvent même contrecarrer ses acquisitions. Enfin, l’ouvrage met en lumière les « réparations d’honneur », des cérémonies publiques enregistrées chez le notaire, permettant aux personnes diffamées de retrouver leur honneur, impliquant près d’un tiers du village autour de 1640.

Nicolas Delacour : l’ascension et la chute d’un « coq de village »

Dès 1615-1616, Nicolas Delacour est qualifié de « Maître » au village en devenant « gruyer » (officier des eaux et forêts), un titre d’honneur qui le distingue des habitants ordinaires et qu’il conserve jusqu’à sa mort. Issu d’une famille de laboureurs établie à Maffliers depuis François Ier, son mariage avec Anne Ferry, issue d’une lignée de grands laboureurs depuis Charles VI, le propulse au sommet.

Sa puissance repose sur une accumulation rare de fonctions : fermier seigneurial, receveur de la baronnie, gruyer, collecteur du champart et de la dîme, et contrôleur des droits sur les boissons. Il tisse un réseau de dépendances en gérant les registres seigneuriaux et en exploitant les retards de paiement. Il lance des actions en justice répétées pour récupérer terres, jardins ou maisons de ses débiteurs endettés, les transformant en locataires ou les louant à d’autres, augmentant ainsi son capital immobilier.

La famille est un pilier de son pouvoir. Ses sept enfants survivants l’aident dans ses affaires, et ses 54 petits-enfants intimident les concurrents et maintiennent l’autorité du clan Delacour. La dotation de ses enfants révèle une découverte notable : elle est inégale, contrairement à la coutume parisienne d’égalité des avances d’héritage. Ses premiers fils reçoivent des dotes importantes (2 200 livres, soit le double d’un laboureur de base), mais une de ses filles reçoit une dot stupéfiante (5 500 livres) pour épouser un homme d’affaires influent, Martin Midy, dont la majeure partie lui revient directement.

À son apogée, Nicolas Delacour possède ou exploite 10% des parcelles du village. À 70 ans, il transfère 55% de ses biens à deux enfants privilégiés, tout en s’assurant une rente viagère confortable de 400 livres par an, comparable à celle d’un curé. Il décède le 1er avril 1668, probablement excommunié et enterré discrètement sans cérémonie religieuse, marquant une mort inaperçue malgré sa puissance.

L’héritage d’une puissance

Nicolas Delacour fut un précurseur de la concentration des exploitations agricoles. Après sa mort, ce phénomène s’accélère au XVIIe et XVIIIe siècles, poussant les petits laboureurs au prolétariat et augmentant la taille moyenne des fermes. Nicolas Delacour lui-même exploitait plus de 100 hectares. La famille Delacour reste présente à Maffliers pendant trois générations après Nicolas, avant de se disperser dans toute la plaine de France, le Vexin (où ils prospèrent comme de grands fermiers), Pontoise (avec cinq notaires descendants) et Paris (deux notaires). Le patronyme a cependant disparu de Maffliers aujourd’hui.

Nicolas Delacour. Le pouvoir au village au cœur du XVIIᵉ siècle n’est pas qu’une simple biographie mais un ouvrage qui offre un portrait vibrant et nuancé de la société rurale au Grand Siècle. Jean-Marc Moriceau parvient à nous plonger dans la vie quotidienne de Maffliers, révélant des dynamiques sociales, économiques et culturelles d’une complexité souvent sous-estimée. En s’appuyant sur une documentation riche et en s’attaquant aux idées reçues (notamment sur l’alphabétisation ou l’héritage), l’auteur réaffirme la pertinence d’une histoire « par le bas », capable de faire revivre des destins individuels tout en éclairant les structures collectives. L’ouvrage s’inscrit dans la lignée des grandes enquêtes de terrain qui réconcilient histoire sociale et biographie, érudition et narration. Une somme indispensable pour qui veut comprendre comment, au XVIIᵉ siècle, un homme put devenir le centre d’un monde de papiers, de champs et de jugements. Une lecture indispensable pour quiconque souhaite comprendre les dynamiques profondes qui ont façonné nos campagnes et l’émergence d’un pouvoir local redoutable.