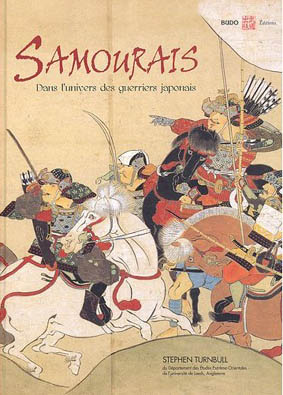

Stephen Turnbull, Samouraïs. Dans l’univers des guerriers japonais, Noisy-sur-École, Budo Éditions, 2008, 224 p.

Diplômé de Cambridge, docteur en histoire religieuse japonaise (auteur d’une thèse sur les chrétiens cachés au Japon pendant l’interdiction du christianisme), chercheur honoraire au département des Études Extrême-Orientales de l’université de Leeds et spécialiste d’histoire militaire médiévale et moderne, auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, Stephen Turnbull est un grand spécialiste des samouraïs. Sur sa page personnelle (http://www.stephenturnbull.com/), il présente aussi ses activités de consultant historique et sa banque d’images sur le Japon, qui a d’ailleurs été utilisée pour l’illustration de cet ouvrage, reproduction/traduction de Samurai : the World of the Warrior, publié en 2003 par Osprey Publishing, Oxford.

Un mot d’abord sur ce livre en tant qu’objet. C’est un beau travail et un exemple, dans le monde du livre, de cette mondialisation que nous évoquons dans nos cours : auteur britannique, traducteur et éditeur français, imprimeur chinois (Shanghai). Doté d’un glossaire de termes japonais et d’une bibliographie, le livre est richement illustré d’une belle iconographie, composée de reproductions en noir et blanc mais souvent en couleur et en pleine page de superbes estampes (notamment sur la belle couverture cartonnée) et de photos du Japon d’aujourd’hui (armures, statues, scènes de musées, châteaux, paysages). Toutes les illustrations, trouvées par l’auteur lors d’un voyage au Japon en 2003, sont commentées (le commentaire reprend le texte de l’ouvrage). En revanche l’auteur n’a pas localisé ni daté en légende les estampes reproduites, ce qui est dommage.

Qu’est ce qu’un samouraï ?

Le livre, organisé en neuf chapitres chronologico-thématiques, débute sur la question « Qu’est-ce qu’un samouraï ? » (chapitre 1) pour se clore sur « Le dernier des samouraïs » (chapitre 9, suivi d’un épilogue sur « Le paradoxe de la quiétude »). Le premier chapitre retrace rapidement l’histoire des samouraïs jusqu’au XIXe siècle. Avant le Xe siècle, le modèle militaire japonais, inspiré du modèle chinois, reposait sur une armée de conscrits recrutés chez les paysans. La lignée impériale Yamato, qui cherchait à imposer son autorité aux clans (uji ou « clans anciens »), chargea les propriétaires terriens d’une participation à l’effort militaire en échange de récompense : ainsi naquit une élite guerrière à cheval (d’inspiration coréenne), armée d’arcs et assistée de paysans soldats, qui constituait les prémices de la caste des samouraïs. Face à l’instabilité politique du Japon au IXe siècle, la Cour accorda des pouvoirs accrus aux gouverneurs provinciaux, libres de lever des armées professionnelles, dans un système reposant sur la loyauté, l’avantage aux riches et puissants, les liens du sang avec la Cour, la récompense des faits d’armes et l’affectation aux postes clés sur le principe du mérite et de la rivalité. Le terme samouraï (« celui qui sert ») apparut dans ce contexte au cours du Xe siècle, pour désigner d’abord ceux qui devaient se rendre à la capitale (Heian, l’actuelle Kyôto) pour servir en tant que gardes, puis très vite le guerrier qui se mettait au service d’un puissant seigneur, avant de se charger d’une forte connotation aristocratique et héréditaire. Certains descendaient des uji, d’autres de familles fraîchement reconnues et distinguées. Au XIe, deux clans prirent l’ascendant : les Taira et les Minamoto, qui s’opposèrent dans de nombreux conflits connus sous le nom de « guerre de Gempei », à l’origine (par des récits héroïques et des œuvres d’art) du mythe de l’excellence (noblesse, bravoure, loyauté, exploits guerriers) associé aux samouraïs. Le clan Minamoto l’emporta en 1192, Minamoto Yoritomo prenant le titre de shôgun (titre donné temporairement à l’origine par l’empereur à des samouraïs chargés de réprimer des révoltes contre le trône), qui devint permanent (pendant huit siècles) et héréditaire, réservé aux Minamoto. L’empereur devenait un personnage sans pouvoir politique, le shôgun exerçant un gouvernement militaire (bakufu). Reste que la légitimité de l’empereur fut un enjeu constant dans ces rivalités et ces luttes de clans, en jeu décrit dans le chapitre 2 qui évoque « Les authentiques insignes », les trois emblèmes – miroir, épée et joyau, qui apparaissent dans les mythes fondateurs des dirigeants Yamato – dont la seule possession garantissait symboliquement la pérennité du trône impérial et suffisait à distinguer le véritable empereur (protégé des puissances maléfiques par leurs pouvoirs magiques) des prétendants. En réalité, les samouraïs combattirent pour la protection ou l’obtention de répliques de ces insignes, objets d’autant de dévotion que les originaux, transmis d’un souverain à son successeur, cibles de toutes les luttes de clans.

Guerres de clans

Les Minamoto furent renversés par les Hojo au XIIIe siècle, qui repoussèrent les invasions mongoles de 1274 et surtout de 1281 (grâce aussi à une tempête de « vents divins » ou kamikaze). La suite de l’histoire du Japon fut marquée par des tentatives régulières de restauration du pouvoir impérial, allongeant la liste des héros samouraïs. Aux Hojos succédèrent les Ashikaga pendant deux siècles, avant la « Période des royaumes combattants » aux XVe – XVIe siècles, période de guerre civile entre les différents clans autoproclamés daimyos (« grands noms »), marquée par l’introduction des arquebuses européennes en 1543. De ces guerres émergea (après en 1582 l’assassinat du daimyo Oda Nobunaga qui avait aboli le shôgunat) le réunificateur du Japon, Toyotomi Hideyoshi (1536-1598), conquérant des îles de Shikoku et Kyushu et maître du Japon en 1591. Après une vaine tentative d’invasion de la Corée et de la Chine, il mourut, laissant le Japon à son fils de 5 ans, Hideyori. Contre lui se dressa Tokugawa Ieyasu, descendant du clan Minamoto, qui l’emporta en 1600 et rétablit le shôgunat, transmis dans son clan jusqu’au milieu du XIXe. En 1639, le bakufu Tokugawa passa un édit de Fermeture contre tout commerce avec l’extérieur, particulièrement européen. Le Japon s’ouvrit à nouveau sous la pression de la flotte du Commodore Perry en 1853-54. Les chapitres 8 (« les Tigres blancs ») et 9 (« Le dernier samouraï ») décrivent comment les adversaires des Tokugawa (les samouraïs d’Aizu dans le Nord du Japon en particulier), qui souhaitaient renverser le shôgunat et expulser les étrangers (Sonno joi : « Honorez l’empereur et expulsez les barbares »), lancèrent une guerre civile pour restaurer la puissance impériale. En 1868 la restauration Meiji réussit, mais se tourna encore plus vers l’Occident, et remplaça, malgré quelques révoltes de tenants de la tradition décrites dans le chapitre 9, les samouraïs par une armée de type européen. Les samouraïs devinrent alors un mythe fédérateur pour la nation.

Pour Stephen Turnbull, le samouraï était pris dans des exigences contradictoires : d’un côté l’esprit de loyauté, incarné dans le service rendu au seigneur dans le gouvernement et aux commandants dans la bataille, jusque dans la mort, son expression la plus sublime; de l’autre l’esprit d’expression de soi, la volonté d’être reconnu comme le samouraï, dont les actions et les exploits serviraient d’emblème à toute une caste guerrière. Les chapitres 3 et 4, respectivement consacrés au culte des ancêtres et à la voie de la mort du guerrier samouraï, illustrent ces contradictions. Le chapitre 3 expose la valeur attachée au pedigree et à la lignée par le samouraï, qui récitait ainsi à son adversaire, avant le combat, la liste des noms de ses ancêtres et de leurs exploits. C’était à la fois un rite religieux de vénération des aïeux, auxquels il devait de plus son patronyme et son statut d’élite, et aux exploits desquels il pouvait espérer s’associer en entrant sur le champ de bataille. Au XIVe siècle, la coutume naquit de proclamer son pedigree par écrit sur une bannière, à cause de l’allongement des généalogies, de la multiplication des armes de jet qui retardait l’entrée dans le combat des cavaliers samouraïs et de l’affrontement au XIIIe avec des guerriers mongols à qui, langue oblige, les généalogies ne pouvaient être récitées. Au XVIe apparurent les sashimono, fanions (parfois des objets) fixés sur une hampe dans le dos de l’armure du samouraï, porteurs des pedigrees, ou du mon (emblème) et des couleurs du clan (moyen de reconnaître les camps dans les batailles, bien connu des familiers de Ran ou Kagemusha de Kurosawa), ou du patronyme du samouraï. L’ornement de l’armure (avec des cornes, des plumes, des masques ou des coquillages) était un autre moyen de se singulariser, de même que la couleur de l’armure : ainsi le clan Li arborait des armures d’un rouge éclatant.

L’art du suicide

En contrepoint à cette volonté de reconnaissance, le chapitre 4 aborde la question de la mort et du suicide, thèmes récurrents dans l’art et la littérature, par exemple le Hagakure (1716, écrit donc en temps de paix) du samouraï Yamamoto Tsunemoto, dans lequel on peut lire : « La Voie du samouraï se trouve dans la mort ». Stephen Turnbull évoque bien sûr le seppuku (l’acte de s’ouvrir le ventre, qui n’était pas la seule façon de se suicider), pratique courante au XIIe siècle chez les samouraïs du Japon oriental, attestée pour la première fois en 1156 dans le Hôgen Monogatari qui raconte le conflit entre les Taira et les Minamoto (le premier samouraï identifié à se faire seppuku fut un archer célèbre nomme Minamoto Tametomo). Considéré comme un acte de bravoure, ses motivations étaient nombreuses : blessure mortelle, échec personnel, déshonneur, condamnation, marque de mécontentement (kanshi). Il aborde aussi le junshi (le fait de suivre quelqu’un dans la mort, le maître en général) coutume largement condamnée en temps de paix et de mort naturelle du maître, voire interdite par le shôgunat au XVIIe et disparue. Jusqu’en 1912, date du junshi du général Nogi à la veille des funérailles de l’empereur Meiji. Le suicide, dans cette tension entre l’individualisme du samouraï et son sentiment d’appartenance à un groupe, pouvait même être collectif : ainsi la noyade collective des samouraïs du clan Taira, après celle de l’empereur et de ses insignes, en 1185 lors de la bataille navale de Dan no Ura , ou encore le suicide collectif et théâtralisé d’au moins 283 samouraïs du clan Hôjô en 1333, lors de la prise de la ville de Kamakura par le clan Nitta, qui soutenait la tentative de restauration de l’empereur Go Daigo.

Les chapitres 5, 6 et 7 s’attachent plus particulièrement à l’art de la guerre chez les samouraïs, mais d’une façon plutôt originale. Là où on aurait pu attendre une description de l’armement des samouraïs (l’arc, la lance et surtout le sabre), le chapitre 5, intitulé « Les armes de destruction massive » parle essentiellement des armes à feu, introduites au Japon en 1510 (canon) en provenance de Chine et du Portugal, et surtout en 1543 (l’arquebuse) en provenance du Portugal, par les territoires du clan Shimazu de Satsuma (sur l’île de Kyushu : c’est là aussi qu’arriva le christianisme en 1549). L’auteur justifie rapidement son choix en rappelant que l’arme par excellence du samouraï, guerrier à cheval, était à l’origine l’arc, et que le sabre, pas toujours de haute facture ni si choyé par son propriétaire, n’était qu’une étape du combat, après l’arc et avant le poignard et les mains nues. La première bataille cavaliers contre arquebusiers eut lieu en 1575 à Nagashino, après laquelle le recours aux arquebuses, portées par 3000 ashigaru (fantassins conscrits qui devinrent au début de la période Edo au XVIIe des samouraïs de plus bas rang) fut massif et constant. Le développement de l’utilisation du canon à culasse (furangi) est à mettre au crédit d’un autre clan de Kyushu, les Otomo, au milieu du XVIe siècle, qui les utilisèrent dès 1561 (avec l’aide des Portugais) et surtout en 1578, lors du siège de Takajô contre une garnison Shimazu. Mais les sièges avec utilisation de l’artillerie lourde restèrent presque totalement absents de l’histoire militaire japonaise avant la bataille d’Osaka en 161415, ou l’assiégeant Tokugawa bombarda le château avec des couleuvrines.

Le chapitre 6, « Écrans de pierre » est consacré à l’évolution architecturale du château japonais. Le premier modèle fut celui des yamashiro, « châteaux érigés sur les cimes des montagnes » en utilisant le bois (tours, palissades) et les promontoires naturels ou des promontoires artificiels en terre, qui évolua vers des enceintes interconnectées taillées à flanc de montagne en fonction du relief, avec au sommet la version primitive d’un donjon, la pierre étant peu utilisée. Après la bataille de Nagashino (1575), avènement de l’utilisation massive des arquebuses, et les campagnes d’invasion de la Corée (1592-98) fleurirent les châteaux et les remparts de terre défensifs exposant les assaillants aux tirs des arquebusiers. Le premier château palatial et militaire apparut en 1576 : le château de Nobunaga à Azuchi, construit sur un relief arasé dont les flancs étaient recouverts de puissants blocs de pierre, comprenait de nombreuses tours et murs d’enceinte (aménagés pour les arquebusiers et une importante garnison) et un donjon octogonal de sept étages. Les constructions ultérieures s’inspirèrent de ce modèle, en le perfectionnant avec des douves, des murs et tours en porte-à-faux (koguchi ou gueules de tigre), des enceintes en « accordéon » (byobu ou « paravent ») permettant le tir latéral d’arquebusiers, dans un contexte où l’artillerie lourde n’était pas une menace, contrairement au modèle européen.

L’art de la guerre

Le chapitre 7 aborde un sujet surprenant : « Le samouraï et la mer ». l’auteur reconnaît que les samouraïs avaient une activité navale officielle très sommaire, mais bien réelle chez certains daimyos, notamment ceux qui, dans le sud et l’ouest du Japon (mer de Kyushu et mer Intérieure), étaient confrontés aux activités des wako, les « brigands du pays de Wa », c’est-à-dire du Japon, comme on les désigna en Corée lors de leurs raids dans les années 1220 puis dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Le shôgunat eut à combattre régulièrement cette force militaire pirate qui minait les échanges commerciaux avec la Chine et la Corée, et contrôlaient des régions entières, comme les « rois pirates », par exemple les daimyos du clan Murakami, au XVIe siècle pendant la période des « Royaumes combattants ». Ces marchands-samouraïs-pirates furent aussi utilisés par Toyotomi Hideyoshi, un des unificateurs du Japon, dans sa campagne de Corée en 1592, mais aussi comme mercenaires par les Espagnols, les Portugais, les Siamois fin XVIe – début XVIIe.

On pourra considérer que ce chapitre est à la limite du hors sujet, si ce n’est que l’auteur prend soin de rappeler (dans son épilogue) que si en 1588 Toyotomi Hideyoshi avait passé un édit, connu sous le nom de « chasse aux sabres », qui séparait la classe des samouraïs de celle des fermiers – séparation effective en 1591 avec l’édit de Séparation et renforcée sous les Tokugawa au XVIIe, qui créèrent une hiérarchie sociale en quatre classes (les guerriers-administrateurs, les paysans, les artisans et les marchands) -, les daimyos Shimazu de Satsuma permirent à leurs vassaux (les Sata de Chiran) de pratiquer la culture et le commerce du thé. On peut faire la même remarque sur le chapitre 5, en rappelant que les ashigaru porteurs d’arquebuses ne devinrent samouraïs (de plus bas rang) qu’au XVIIe. Autrement dit Stephen Turnbull ne montre sans doute pas assez clairement pour le lecteur moins familier que lui de l’histoire japonaise, que la notion de samouraï évolua avec le temps : les guerriers furent d’abord désignés par le terme mononofu puis par le terme bushi (au VIIIe siècle, d’où le bushido, la « voie du guerrier », le code de l’honneur samouraï). Les gardes de la Cour impériale et de la haute noblesse ont été désignés sous le terme saburai (Xe siècle) puis samurai au début du XVIIe (période Edo), avec une plus forte idée de subordination. Les deux termes bushi et samurai se sont confondus à la fin du XIIe siècle. On regrettera de même l’absence de chapitres sur l’éducation, la vie, les armes et la culture des samouraïs, sujets il est vrai abordés par l’auteur dans ses autres ouvrages http://fr.wikipedia.org/wiki/Stephen_Turnbull. Bref cet ouvrage, qui oscille entre histoire du Japon, histoire des samouraïs (indissociable de la précédente, il est vrai) et histoire militaire, nous laisse un peu sur notre faim. Même s’il est extrêmement instructif et riche en exemples (qui supposent quand même de connaître un peu l’histoire du Japon ou de se reporter constamment au chapitre 1), il faut considérer ce livre plus comme une promenade thématique dans l’univers des guerriers japonais que comme une présentation exhaustive de ce dernier.

Reste qu’il s’agit là d’une belle invitation à découvrir le reste de l’œuvre de Stephen Turnbull et le monde des samouraïs.