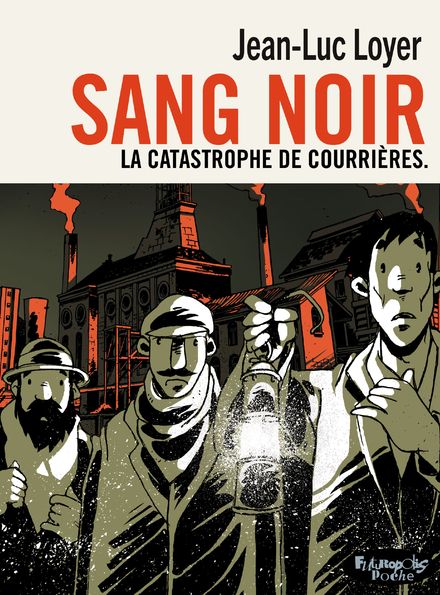

Courrières 1906 : ce nom et cette date sont synonymes de la plus grande catastrophe minière que le France ait connue. Jean-Luc Royer, l’auteur de cette bande dessinée, est natif du Nord de la France. Il s’est fait le porte-parole de l’histoire et de la culture des bassins miniers.

Le temps du fer

Au début, Jean-Luc Royer dresse un tableau général de la France au début du XX ème siècle. Plusieurs aspects sont abordés comme la situation religieuse avec la séparation des églises et de l’Etat ou encore la situation internationale. A Paris, c’est l’époque d’Edmond Rostand et des peintres comme Picasso. Ce sont aussi les débuts de l’automobile. Le Nord de la France est marqué par l’exploitation du charbon. La silicose fait déjà des ravages parmi les mineurs. La population de Lens est multipliée par dix en quelques mois. A l’époque, travailler à la mine est vu comme un avantage en raison du temps de travail et des avantages comme le fait d’être logé.

Le temps des hommes

L’histoire commence avec un jeune homme qui veut devenir galibot. Il obtient de bons résultats scolaires, mais sa famille n’a pas les moyens financiers de lui faire poursuivre des études. On suit le jeune garçon dans sa découverte de la mine et de ses rituels. Il découvre la salle des pendus, le matricule ou encore l’importance de la lampe. Il descend aussi dans la cage pour la première fois. Le récit montre qu’avant la catastrophe plusieurs incidents avaient déjà eu lieu dans la mine. On suit également les mineurs en dehors de leur travail, quand ils se retrouvent au café. Ils évoquent leurs conditions de travail mais aussi leur logement. La compagnie de Courrières mène une course à la productivité car la France d’alors a besoin de charbon. La bande dessinée montre précisément les conditions de travail et de production. Un cheval, par exemple, est capable de tirer douze wagonnets de 600 kilos. Il descend à la mine à l’âge de six ans et y reste généralement dix ans.

L’accident

Le 10 mars 1906, à 6h30, une trombe de flammes se propage en quelques secondes sur plus de cent kilomètres de galeries et ravage tout sur son passage. Ce matin-là, ils sont plus de 1500 à être descendus. Très rapidement, la nouvelle se répand et les familles s’approchent pour savoir ce qui se passe. Elles sont maintenues derrière des grilles. La bande dessinée replonge dans la mine avec ceux qui viennent de subir la catastrophe. Ils cherchent une solution pour sortir. Moins de deux heures après l’accident, la panique s’est emparée des différentes fosses qui composent la compagnie de Courrières. Un des problèmes est que les unités de secours sont inexistantes. En fin de journée, 576 mineurs ont été remontés mais plus de 1300 ouvriers manquent à l’appel. Le bilan final sera de 1099 morts. Jean-Luc Royer choisit alors de s’arrêter sur ce chiffre. Pour le matérialiser, les six pages suivantes sont constituées par l’énumération des noms, prénoms et âge des victimes. La nouvelle de l’accident continue de se diffuser et ce sont cette fois plus de 2000 personnes qui s’agglutinent sur les grilles. Le problème est désormais la gestion des cadavres. La presse arrive sur place. La catastrophe devient l’objet d’un véritable feuilleton.

Mourir pour la compagnie

Au fur et à mesure, les sauveteurs trouvent plutôt des morts que des vivants. La bande dessinée prend le temps de détailler comment sont morts les mineurs pris au piège. Certains ont été écrasés, enterrés vivants. Tout est expliqué : « le souffle en se développant transforme le moindre des objets en projectile mortel… Les hommes s’écrasent contre les fonds de taille. La brusque décompression fait même éclater leurs entrailles comme soufflées de l’intérieur ». En plus des mineurs morts, la mine a fait d’autres victimes à travers leurs familles. Elles se retrouvent, en plus du deuil, sans source de revenu, et sont expulsées des logements qu’elles occupaient.

Le temps des pleurs

Plusieurs pages retracent les obsèques des mineurs. Cette tragédie déclenche également un mouvement de grève qui se diffuse dans plusieurs bassins. La tension monte aussi entre mineurs grévistes et non grévistes. Benoit Broutchoux, anarchiste et syndicaliste bien connu des services de police, mène la révolte contre la compagnie. Quelques jours plus tard, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Georges Clémenceau, vient à la rencontre des syndicats de mineurs. Le débat se déplace ensuite à l’Assemblée nationale.

Le brave écuyer

L’incroyable se produit quelques jours plus tard avec treize mineurs qui réapparaissent vivants. Vingt jours se sont écoulés depuis la catastrophe et cela relance le débat sur ce qu’aurait pu faire la compagnie pour sauver davantage de mineurs pris au piège. La presse alimente, voire excite l’opinion sur ce thème. Un survivant raconte en détails ce qu’il a vu et vécu. Il a déambulé pour trouver une solution et il énumère les problèmes qu’il fallait résoudre : que boire ? que manger ? Il confesse avoir mangé du cheval pour survivre.

La nuit des temps

Vingt-cinq jours après l’explosion, c’est un cheval qui est retrouvé vivant. Puis, le 4 avril, un nouveau rescapé est retrouvé. Les tensions sont toujours grandes entre grévistes et non grévistes. 25 000 militaires font face à 70 000 grévistes. Seuls comptent alors pour la compagnie les bénéfices qu’elle peut engranger. Malgré les manifestations en divers endroits, le couperet tombe en juillet 1906 : la compagnie de Courrières est dégagée de toute responsabilité de cet accident.

Format poche

Cet ouvrage fait partie de la collection des éditions Futuropolis qui réédite certains ouvrages en poche. A la fin de la bande dessinée, on trouve un certain nombre de textes de l’époque sur la catastrophe, dont celui de Jean Jaurès. Des photos accompagnent également ce dossier ainsi qu’un lexique.

Cette bande dessinée raconte donc la catastrophe de Courrières de façon très complète et très sensible.