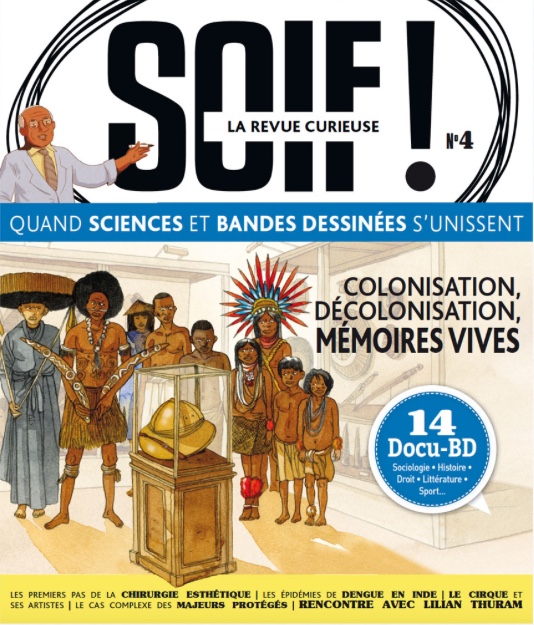

Soif ! revient avec un quatrième numéro dont le thème principal est « colonisation, décolonisation, mémoires vives ». La revue propose également comme à son habitude un florilège d’autres sujets : Flaubert, la maitrise de soi chez les sportifs ou encore les abbés bâtisseurs du Moyen Age.

Soif ! Qu’est-ce que c’est ?

L’ADN de la revue est de proposer une approche qui conjugue l’angle sociologique, médical ou encore historique. Pour celles et ceux qui découvriraient cette nouvelle revue, la chronique du précédent numéro est disponible ici. Le principe est de donner accès à la recherche en train de se faire en alliant un chercheur et un dessinateur. Chaque reportage commence par une accroche qui met en avant le thème traité. Après la présentation du chercheur, c’est au tour de la bande dessinée complétée par des bulles qui apportent des précisions. A la fin, d’autres informations complètent et prolongent le thème. Les articles sont ici regroupés pour être présentés mais l’essentiel est de se laisser porter par la diversité des sujets abordés.

Du côté du livre et de la lecture

Un reportage est consacré au « laboratoire des oeuvres de Flaubert ». Il met en lumière l’importance des manuscrits de l’écrivain car, grâce à eux, on perçoit mieux son travail. Cela permet de suivre le processus de création. Il évoque également la technique du « gueuloir », qui désigne la pratique de Gustave Flaubert qui consistait justement à gueuler ses textes pour en mesurer l’efficacité. Dans « La lecture pour tous les enfants », Sylviane Guihard-Lepetit a suivi durant trois ans les progrès en lecture d’un groupe d’enfants présentant une déficience intellectuelle. La bande dessinée évoque les différentes méthodes qui existent pour ces enfants, tout en sachant que, pendant longtemps, ils furent exclus. En 2007, des travaux ont montré qu’apprendre à lire développe la mémoire. Aussi, en apprenant le code alphabétique on peut contourner des difficultés phonologiques.

Ailleurs dans le monde

Le premier reportage du numéro s’intitule « Dans les cafés avec la jeunesse syrienne ». Sophie-Anne Sauvegrain s’intéresse à l’émergence de nouvelles pratiques alimentaires dans l’espace public. Son reportage évoque la situation avant le début de la guerre en 2011. Elle montre ainsi le développement des cafés à l’européenne en Syrie. Une ville comme Alep se caractérisait par une alliance entre modernité et tradition. Aller au café à l’époque était un signe de liberté. Dans « Comment lutter contre les maladies transmises par les insectes ? », on apprend que la dengue touche aujourd’hui trois-cents millions de personnes chaque année. L’article évoque un projet dont l’objectif est de disposer d’une cartographie en temps réel du risque épidémique. On peut essayer d’éliminer les moustiques en les privant d’eau. Le reportage s’intéresse à la conjonction entre un travail théorique, autour de modèles, et un travail sur le terrain. C’est l’alliance des deux qui peut donner des résultats probants.

Une autre enquête se focalise sur « Le Covid 19 et la microfinance africaine sous pression ». C’est un angle pour le moins original qu’éclaire cette contribution. A travers des exemples concrets on mesure mieux les effets de la pandémie sur ce secteur particulier. Comme les clients ont rencontré beaucoup de difficultés à accéder aux points de service, cela a poussé à la digitalisation. La digitalisation ouvre-t-elle donc une nouvelle voie pour la finance en Afrique ?

De la maitrise avant toute chose

« L’art de la maitrise de soi chez les sportifs » insiste sur une dimension essentielle dans la compétition sportive. On découvre les techniques employées dont celle de l’activation du nerf vague. Il relie le coeur au cerveau et permet la régulation et le contrôle de soi. Ces techniques sont parfois mal comprises par les sportifs mais ont prouvé leur efficacité. Un autre reportage évoque la personnalité de Jules Léotard, un trapéziste, qui fut à partir de 1859 une véritable vedette du cirque. Son numéro marqua l’histoire et avec lui commença une forme de vedettariat. Il recevait d’ailleurs des montagnes de lettres d’amour.

Colonisation décolonisation mémoires vives : le dossier

Le dossier du numéro occupe une trentaine de pages. Un premier article évoque la question des zoos humains. On suit le cas d’un Irlandais qui recherchait des aborigènes pour les vendre à des producteurs de freak show. Ces spectacles de l’époque s’articulaient autour de cinq idées : la musique, la danse, les combats, la chasse et une procession avec des animaux. Lors des tournées, certains aborigènes mouraient parfois. Le deuxième reportage est consacré à l’insurrection de Madagascar en 1947 où on comptait 3500 colons pour quatre millions de Malgaches. Le gouvernement rétablit l’ordre, selon la formule utilisée habituellement, et cela se traduisit par vingt-et-un mois de répression. Au moment où elle se déroulea, la France accueillait la réunion qui vota la Déclaration universelle des droits de l’Homme, sacré paradoxe. Le dossier continue avec un entretien avec Lilian Thuram qui a créé une fondation appelée « Education contre le racisme et pour l’égalité ». Il pointe le fait que tout est justifié par la couleur de peau, que ce soit positivement pour la rapidité, ou négativement pour une fainéantise supposée. Le dossier se conclut par le mouvement initié par plusieurs musées pour restituer des oeuvres d’art à leur pays d’origine.

La société et ses maux

Une enquête s’intéresse aux conditions de halte pour les voyageurs. Elle évoque les espaces de vie des gens du voyage et se focalise sur la dimension matérielle de leur mode de vie. Dans « Ecouter les maux du travail », on en apprend un peu plus sur ce qui se cache derrière les numéros de soutien. L’entreprise chargée de l’écoute envoie des rapports à l’employeur sur la situation de ses salariés. Le reportage donne des exemples concrets de situation. Dans « Majeurs protégés : pouvoir et responsabilité », on découvrira peut-être qu’aujourd’hui en France 800 000 personnes bénéficient d’une mesure de protection. Le droit français connait cinq mesures dites de protection juridique du majeur qui sont brièvement expliquées dans la partie reportage écrit.

Une pincée d’histoire

Les travaux de Fabien Paquet portent sur la carrière de deux-cents moines normands entre le XIIIème et XVème siècles. Cette étude conséquente permet, à la fois, de mettre en évidence des dynamiques globales, mais aussi de restituer des trajectoires individuelles marquantes. Le reportage évoque la carrière de Geoffroi Harenc et la manière dont il assuma son rôle dans un contexte marqué par les crises. En 1391, il fut élu à tête de l’abbaye Notre-Dame du Bec. Il redonna alors au monastère une vraie dimension pieuse après les ravages de la guerre. Il partit en Croisade mais mourut à Padoue. La Normandie occupait en tout cas une place à part dans l’histoire de France en raison de ses liens avec l’Angleterre. Un autre reportage traite de l’affaire Dujarier en 1929. La question qui se posa alors était de savoir si un chirurgien ne devait intervenir que quand il existe un risque de mort pour le patient. Cette discipline émergea avec les conséquences de la Première Guerre mondiale. La partie documentaire évoque la figure de Suzanne Noël, cette femme chirurgienne trop longtemps méconnue.

En fin de revue, Soif ! propose des conseils lectures, bandes dessinées ou films pour aller plus loin sur plusieurs des sujets traités dans ce numéro. Ainsi, on pourra se reporter à un documentaire d’Arte de 2018 sur la question des zoos humains, se replonger dans le roman de Ken Follett « Les piliers de la terre » pour l’Angleterre du XIIème siècle ou encore visionner « I care a lot », une comédie avec Rosamund Pike, qui pose le problème de la gestion des adultes sous tutelle aux Etats-Unis.

Une fois encore, Soif ! la revue curieuse fait preuve d’une belle vitalité qui fait que l’on a déjà envie d’en découvrir le prochain numéro.