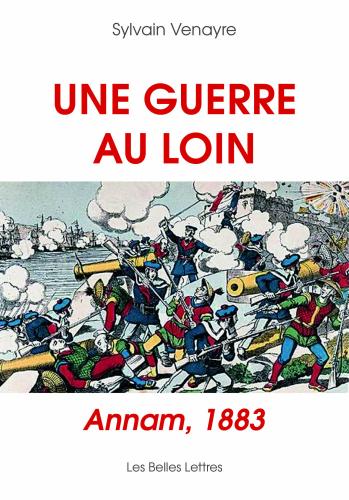

Année 1883. Pierre Loti, écrivain mais également officier dans la Marine nationale, assiste, depuis le pont du cuirassé Atalante, à la prise des forts de Hûe, dans ce pays que l’on commence alors en France, à désigner sous l’appellation d’Indo-Chine. Pierre Loti n’est pas un inconnu pour les lecteurs, de même que pour le cercle très fermé de la littérature française de cette fin de XIXe siècle. Il couche donc, sur le papier, le récit de cette action militaire menée au loin par des marins français. Quelques semaines plus tard, le compte-rendu de cette journée paraît, en intégralité, dans les colonnes du quotidien Le Figaro et c’est un véritable scandale que déclenche cette centaine de lignes. On accuse l’auteur d’avoir volontairement voulu couvrir d’opprobre les marins et les soldats français. Loti se retrouve violemment attaqué par le tout-Paris. Le ministère de la Marine, dont il dépend, le somme de s’expliquer et le relève de ses fonctions. Pour cela, il est mis en disponibilité et on l’attend, de pied ferme, pour s’expliquer.

Comment et pourquoi ce déchaînement de passions ? Le jeune écrivain – il a 33 ans – s’est-il laissé emporter par son imagination et ses procédés de romancier ou a-t-il, simplement, souhaité révéler au grand public l’affreuse réalité de la guerre en elle-même, menée à des milliers de kilomètres de la métropole ? Ce sont à ces questions que l’auteur, Sylvain Venayre, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Grenoble-Alpes a tenté de répondre.

Le crépuscule du naturalisme

Louis Marie Julien Viaud, alias Pierre Loti Loti est nom d’emprunt tahitien. est, en 1883, déjà connu du grand public. Il a publié pas moins de quatre romans, dont un remarqué par la critique littéraire :

1879, Aziyadé, qui se révèle être un témoignage de sa passion et d’une belle histoire d’amour qui se terminait mal, entre un jeune officier de marine et une Turque, sur les rives du Bosphore. Le livre est cependant étrillé par la critique parisienne, notamment par le jeune André Breton. On reproche à Loti de ne rien comprendre à l’environnement où il a rédigé son œuvre, aux peuples qu’il a côtoyés. En somme, on l’accuse d’être un simple touriste qui n’a saisi, au vol, que des clichés accolés les uns aux autres. Cela ne fait certainement pas un roman, et encore moins un livre. Sa carrière de romancier semble bien compromise. Il faut préciser qu’en cette fin de XIXe siècle, en France, deux écoles littéraires s’écharpent allègrement : les écrivains dits romantiques et leurs opposés, les naturalistes. Les romantiques sont issus d’un mouvement qui exalte la libération de l’imagination et de la langue. Cette tendance, venue d’Allemagne, a touché tous les arts. Les thèmes développés sont axés sur la nature, l’amour et l’exaltation du Moi. Les naturalistes, de leur côté, prônent tout l’inverse : ils s’attachent à peindre scrupuleusement la réalité en s’appuyant sur une documentation minutieuse. Le chef de file de ce puissant mouvement n’est autre qu’Émile Zola. Mais le courant du naturalisme est en déclin. Cependant, Loti est pris entre ces deux feux croisés car ces écrits mêlent un peu des deux. Il ne se décourage pas et s’essaye, à nouveau, en 1880 avec un second récit, Rarahu, puis provoque le succès en 1881 avec son premier véritable roman, Le roman d’un Spahi.

L’Empire français

C’était un temps où la Troisième République s’était définitivement installée. En 1883, Jules Ferry (1832 – 1893) dirige son gouvernement d’une poigne de fer comme Président du Conseil pour la seconde fois. De nombreuses réformes sont engagées en France, de même qu’une politique coloniale volontariste, politique qui lui vaut, d’ailleurs, les foudres de la droite et de l’extrême-gauche. Pour autant, cette volonté se situait dans le prolongement de ses prédécesseurs. Napoléon III avait fait de même, notamment dans cette Asie regorgeant – déjà – de millions de consommateurs. Il n’y avait plus qu’à leur faire ouvrir leurs frontières hermétiquement fermées pour bénéficier des avantages du libre-échange. De leur côté, les marchands et missionnaires religieux pensaient apporter dans leurs bagages l’émancipation, la liberté, l’éducation. Tout un programme donc. Officiellement, c’était d’ailleurs pour défendre ces chrétiens que Napoléon III avait, dix ans plus tôt, envoyé des troupes en Cochinchine. Et ce lointain pays, avec un empereur répondant au nom de Tuc-Duc, n’était-il pas riche en fer, houilles, or, cuivre, café ? D’ailleurs, les Anglais ne se privaient pas de dépecer l’Inde, Singapour, Hong-Kong par le biais de plusieurs guerres. Pierre Loti approuvait-il, d’ailleurs, cette politique ? Il n’était pas républicain. Il l’affirme « l’avoir en mépris et en haine, cette République fille d’épicerie, qui envoie mourir au loin les plus braves et les meilleurs de la nation et qui, au-dedans, fait la guerre à tout ce qui nous restait de choses saintes et religieuses. » A l’époque, il faut préciser que les partisans de l’impérialisme, c’étaient les partisans de feu Napoléon III. Il faudrait une quinzaine d’année, encore, avant que l’impérialisme devienne à peu près ce nous entendons aujourd’hui par ce mot.

La prise des forts de Hûe

Le premier récit de cette action militaire a été révélé, semble t-il, par un auteur répondant au pseudonyme de Nada, c’est-à-dire rien. Ce n’est donc pas Pierre Loti, mais peut-être un officier présent sur un des navires de l’escadre française de l’amiral Courbet. Peu importe. Le 18 août 1893, l’escadre navale composée d’une dizaine de navires de guerre puissamment armés et après avoir fait escale à Tourane, au Sud de cette Cochinchine, appareille et cingle vers Hûe, plus au Nord. Hûe n’est pas une simple bourgade. Il s’agit de la résidence impériale de Tuc-Duc. Il s’agit, par conséquent, d’une ville fortifiée et qui contrôle l’accès à la mer de Chine. En début d’après-midi, les navires s’embossent devant les forts de Hûe et ouvrent le feu. Les lourds obus des canons des cuirassés Atalante et Bayard réduisent en miettes les défenses ennemies. La nuit venue, le bombardement cessa et on organisa les troupes pour le débarquement du lendemain. Des centaines de marins, de marins fusiliers, d’Annamites et de coolies sont regroupés à partir des autres navires de guerre. Plus de 1.000 hommes s’apprêtent à débarquer sur la plage pour prendre d’assaut la forteresse de Hûe. On emporte des fusils, des revolvers, des munitions, de la petite artillerie. A 5 h du matin, l’assaut est donné. Des soldats chinois, présents dans les forts, ripostent mal. Les soldats français progressent méthodiquement, ajustent leur tir avec précision tandis que les navires Lynx et Vipère engagent un duel d’artillerie pour soutenir les Français à terre avec les autres défenses ennemies. A 9 h, tout est terminé. Hûe est prise et toutes les défenses réduites au silence. Pas un seul mort n’est à déplorer par les troupes de débarquement. L’ennemi s’est enfui. C’est ainsi qu’est narré, dans la presse nationale, le récit de cet exploit guerrier et lointain. Certains journaux affirment qu’il s’agit d’une jolie petite guerre. Cette prise de guerre aurait très bien pu retomber dans l’anonymat médiatique. C’était sans compter sur le témoignage de Pierre Loti.

Fiction romantique ou réalisme naturaliste ?

Pierre Loti décrit avec une extrême précision la fureur des combats. Et l’opinion publique, dans son ensemble, aurait très bien pu se satisfaire de la vaillance militaire des armes françaises face à des troupes qualifiées de barbares. Or, le jeune officier de marine ne s’arrête pas là. Il offre un luxe inouïe de détails sur la furie des soldats français. Il raconte comment les ennemis eurent la poitrine crevée par les baïonnettes, le longs râles interminables des blessés ; la façon dont un matelot enfonça la baïonnette de son fusil dans la bouche d’un ennemi qui : « mordait cette pointe, la serrait de toutes ses forces, avec ses dents saignantes qui crissaient contre le fer pour l’empêcher d’entrer de lui crever la «gorge». Mais le matelot était fort et la pointe de l’arme perfora la nuque, clouant dans le sable la tête de l’adversaire. Puis, après cette première charge, les soldats français firent face à des troupes régulières de l’Annam, bien équipées, d’hommes grands avec « de vrais têtes de «Huns», bien que Loti ne les ai pas vus vivants. Les fusils à répétition des marins et le tir nourri qu’ils procuraient semèrent la panique dans le camp d’en face. Encerclés de toute part, les Annamites se firent exterminer sur place. Ce sont donc les détails sanguinaires du récit de Loti qui provoquèrent des haut-le-cœur à Paris. Or, le jeune Pierre ne prit pas part au combat. Il attendit le retour des soldats pour se mêler à eux et leur posa une multitude de questions sur cette journée si singulière. C’est alors que l’écrivain prit le dessus sur le soldat. Car Loti avait lu Flaubert, son maître en littérature, il s’était également documenté sur les récits des batailles sanglantes du Second Empire, comme Magenta, Solferino et Sedan. Au final, la description des combats et la fureur qui animèrent les soldats étaient-elles vrais ou simplement le fruit de l’imagination débordante du jeune Loti ? Nous ne le saurons probablement jamais.

Il était probable que Pierre Loti fût dépassé par cet événement. Il ne s’agira pas du dernier récit sur les guerres impérialistes ou coloniales. La France de la Troisième République appliqua, comme ses rivaux britanniques, américains ou allemand, la politique de la canonnière sous prétexte d’artefacts moraux ou religieux. Le long cycle de la Cochinchine puis de l’Indochine coloniales allait s’ouvrir sous les canons de la France coloniale et s’achever, à partir de 1945, dans le bruit, la fureur des armes et vingt années de guerre relayées par les États-Unis d’Amérique.