Auteur d’une thèse intitulée : » « L’infortune la plus grave qui puisse frapper un citoyen » : une histoire sociale des aliénés (France, seconde moitié du XIXè siècle) » , Anatole Le Bras pousse les portes des asiles d’aliénés pour donner à voir les invisibles qui les peuplent. La puissance du parti-pris de ce livre issu de la thèse soutenue par cet historien spécialiste à la fois de l’histoire sociale et de l’histoire de la psychiatrie aux XIXe et XXe siècles est de donner chair à ces aliénés. En levant le voile de l’anonymat qui souvent par pudeur, par crainte de stigmatisation, face au poids social de la folie dans les communautés, l’historien donne à chacun et chacune son nom, son prénom, sa famille, parfois un visage comme celui de ce patient de Sainte-Anne qui emplit la couverture de l’ouvrage.

Dans le huis-clos familial

Cette première partie nous fait pénétrer dans la vie pré-asilaire des malades. Comment prendre le contrôle sur celui ou celle dont le comportement dérange la communauté et nuit à la famille ? La séquestration est la seule réponse qu’il semble possible d’apporter. Individus relégués dans des étables, attachés parfois, visités mais encore présents au village. Les minutes des procès révèlent à la fois le désarroi des proches, les scandales répétés, les calculs financiers aussi : seuls les indigents placés d’office par le maire ou le préfet ont leur internement pris en charge. Garder le fou ou le prétendu tel à la maison, c’est faire de la maladie une affaire privée acceptée de tous. L’avancée dans le siècle montre une nette évolution : les autorités et les médecins s’opposent de plus en plus à ces situations d’une autre époque.

Les chemins de l’asile

Mais les chemins de l’asile sont parfois longs et tortueux. Étudier la hausse des internements asilaires, c’est faire l’histoire de la rencontre entre une institution et les populations urbaines et rurales. Même si le Finistère est un désert médical, les places dans les asiles augmentent plus rapidement que la croissance démographique locale. Dans le département de la Seine, les médecins s’inquiètent et s’interrogent face à l’explosion du nombre d’internés : le mode de vie urbain est mis en accusation, le contrôle social y pousse. Tout peut être aussi une affaire de seuil : en ville, la folie est un problème public dont l’enfermement est la solution. Les malades issues des classes laborieuses, seuls (mais pas isolés), âgés sont les plus nombreux.

Manières d’être fou

C’est en dépouillant les registres d’entrée dans l’asile pour hommes de Quimper (fondé en 1826), dans le quartier pour femmes aliénées de l’hospice de Morlaix (à partir de 1833) et dans l’asile de Ville-Évrard (1868) que l’historien dresse un portrait saisissant des enfermés. L’asile est une forme de régulation des déviances de tout type : alcoolisme (1/3 des internés dans le Finistère), violences, déviances sexuelles mais aussi vagabonds ou suicidaires… Les travaux de recherche effectués par les médecins affinent les portraits des aliénés : homme ou femme, nul n’est prédestiné à la folie, cette dernière est déjà perçue comme l’exaspération des pathologies de la vie.

La capture institutionnelle

Plus de la moitié de ceux qui entrent à l’asile y meurt que ce soit à la ville ou à la campagne, certaines pathologies, l’âge, l’isolement sont des facteurs aggravants auxquels il faut ajouter les conditions mêmes de l’internement (maladies, conditions sanitaires…). Confrontés à la surpopulation, les asiles parisiens se vident en transférant certains de leurs malades vers ceux de la province, les familles – pas toujours averties – supplient dans des demandes écrites de ramener leur malade au plus près pour son bien, en vain : l’urgence est ailleurs. Un déplacé garantit des revenus aux établissements, les indésirables sont éloignés et les places libérées vite occupées…

Les liens familiaux à l’épreuve de l’internement

Il faut attendre 1896 pour que le rôle de la famille dans la guérison ou le bien-être du malade soit favorisé par une génération de médecins qui ouvre les portes des asiles. Dans leur immense majorité, les liens n’ont jamais été rompus mais ils se sont distendus sur le temps long de l’internement, l’éloignement géographique, les conditions économiques. Il devient possible de faire famille : sorties parisiennes, visites de familles élargies, promenades, correspondant… une nouvelle normalité se dessine au début du XXe siècle.

Vivre sous tutelle

La loi de 1838 place les internés sous le statut de la minorité juridique : si ils peuvent continuer à exercer des droits, à signer des documents ceux-ci sont contestables. Les commissions de surveillance dans les asiles sont débordées, elles doivent par exemple veiller au respect de la propriété privée du malade interné pour favoriser sa réinsertion. Le législateur continue d’inscrire l’interné dans la société, lui supprimer la totalité de ses droits c’est le maintenir dans la maladie et l’enfermement.

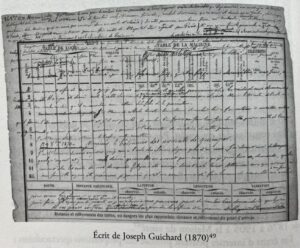

Les subjectivités aliénées

C’est par la censure qu’Anatole Le Bras a pu accéder aux écrits des internés : nombre de lettres, récits, dessins ont été conservés dans les dossiers. La liberté d’expression dans un espace répressif permet des écrits d’internés même si l’illettrisme, le breton qui ne s’écrit pas, les difficultés matérielles (papier, encre, timbres), le profil (les plus jeunes, les femmes, les idiots écrivent peu) sont des restrictions à ces récits de soi. Ces archives permettent de mesurer du concept de carrière morale : le récit de l’arrivée à l’asile comme une rupture, la société des internés où il n’a pas sa place, les preuves de sa guérison ou de l’erreur de son enfermement mais, aussi l’ennui, la promiscuité, la maltraitance. Ces témoignages deviennent des outils dans les mains des opposants à la loi de 1838, les murs ne sont pas assez hauts pour couper la relation entre les aliénés et le monde extérieur.

Après l’asile

« Le médecin propose, le préfet dispose » car, s’il est parfois difficile de parler de guérison, les contraintes sont multiples au cours du XIXè siècle avant d’ouvrir les portes des asiles : la responsabilité des médecins face à une potentielle dangerosité, la nécessité d’avoir un travail ou une prise en charge qu’elle soit par le développement de sociétés de patronage – trop peu nombreuses – ou par les familles souvent réticentes. Les femmes seules sortent moins vite et en plus faible nombre que les hommes : l’asile semble être pour elles alors un abri. Parfois, à l’échelle nationale, les portes s’ouvrent plus largement participant ainsi au désencombrement des asiles au fil du siècle. Si les médecins ne peuvent s’y opposer, ils fournissent les listes de ceux dont un prolongement dans cet univers fermé n’apporterait rien. Leur prudence est de mise, être inoffensif pour soi et les autres est la clé. Le dehors est pour certains un monde inconnu ; inadaptés, trop longtemps enfermés, nombre d’aliénés effectuent des aller-retour volontaires ou non : 40 % des sorties sont suivies de rechutes. Alors, tout au long du XIXè siècle, médecins et familles font le lien entre ce monde clos et l’extérieur.

On est aliéné ou on ne l’est pas. Par cette phrase, le ministre Montalivet scelle le sort des malades internés à travers sa loi de 1838 : une prise en charge uniforme et complète, donnant corps à un presque groupe social dans les murs, les aliénés. Mais que faire des alcooliques qui récidivent à chaque sortie ou presque ? Que proposer comme thérapie aux différentes pathologies ? Vivre sous tutelle complète est-ce encore être de cette société moderne qui se dessine dans la seconde moitié du siècle ? Le regard posé sur l’aliéné évolue au gré des injonctions administratives et, plus encore, avec une réelle ampleur, par le travail de médecins qui ne cessent de chercher des alternatives à cet enfermement total luttant ainsi contre le caractère englobant du terme d’ « aliénation mentale ». Celle que Gambetta qualifie en 1870 de « maladie du siècle ». Déjà.

Yves Lozach (asile de Quimper, 1902), Albin Le Gouallec (enchainé dans l’écurie familiale, Plouay, 1873), Thomas Laporte (photographié nu à l’asile de Pau, 1893), les docteurs Lunier, Constans et Dumesnil (auteurs d’un rapport sur l’assistance des aliénés, 1878), Jean-François Lidouren (9 ans, orphelin, idiot complet), Charles Agret (dont la mère attribue le comportement nerveux à deux naufrages, Quimper, 1901), Marie-Yvonne Morvan (excitations insolites aux époques menstruelles, Morlaix, 1880), le beau-frère d’Apolline Leclercq (transférée de Paris à La Rochelle, 1901), Émile Rimoneau (reproduction d’un de ses dessins de voiture, 47 ans, Ville-Évrard, 1902), la société de patronage Faldret (laboratoire de nouvelles formes d’assistance et de tutelle hors les murs, 1841), Marthe Bony (dossier personnel complet reproduit, Paris, mise au dépôt fin 1893), Adèle Hugo (« Ma fille, hélas, plus que morte » écrit son père dans son agenda le 21 Juin 1872 après une visite) et tant d’autres sont les grands témoins, les acteurs, les victimes, les aliénés dont la vie, le parcours, les écrits font de ce livre un document d’histoire sociale du XIXè siècle, un ouvrage fruit d’un travail rigoureux où l’humanité est toujours présente. Anatole Le Bras pousse les portes d’une France qui n’est plus désormais peuplée d’anonymes.