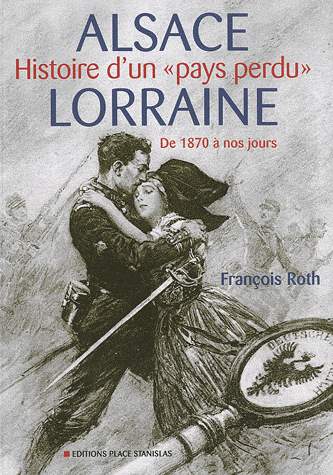

De l’annexion forcée à une intégration bien engagée

L’Alsace-Lorraine (qu’il serait en fait plus approprié de dénommer Alsace-Moselle) est en partie une construction de circonstance. L’annexion imposée par Bismarck en 1871 a beau être un fait idéologiquement justifié par le nationalisme allemand, au détriment du nouveau principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, elle doit pourtant à l’inattendu d’une victoire écrasante son périmètre plus vaste qu’initialement envisagé (Bismarck bornait en effet ses prétentions originelles à la seule Alsace). Se trouvent ainsi réunis deux territoires qui, malgré l’empreinte germanique qui les assimile aux yeux du conquérant, possèdent des différences bien affirmées et un passé historique clairement distinct.

En tant qu’entité territoriale et politique constituée, l’Alsace Lorraine n’a existé que de 1871 à 1918, et il n’est pas sans signification que, leur tour venu, les nazis se soient soigneusement gardés de la ressusciter institutionnellement. Le statut conféré au nouveau territoire allemand est celui de Reichsland. Cette classification comme «terre d’Empire» en fait un territoire dépendant, inférieur juridiquement et politiquement aux autres composantes de l’ensemble impérial, qui jouissent quant à elles du statut d’états confédérés. Cette situation se justifie par le caractère récent et contraint de sa réunion à l’Allemagne, mais cette discrimination institutionnelle initiale, malgré quelques aménagements ultérieurs, ne fut jamais fondamentalement remise en cause.

La politique de germanisation soigneusement conçue par Bismarck mise sur le facteur temps en termes de générations. Une construction institutionnelle soignée permet à une administration en prise directe avec Berlin d’associer main de fer et gant de velours. Les Allemands de l’Empire colonisent massivement les fonctions publiques à responsabilité, secondés par quelques Alsaciens qui tirent avantage de leur germanophonie et d’un niveau d’étude supérieur, tandis que les Lorrains plus fortement francophones restent à l’écart et souffrent de «l’impression d’être colonisés» nous dit François Roth. De même, le pouvoir impérial s’appuie sur les protestants en tenant en respect les catholiques par le Kulturkampf, précaution d’autant plus utile que la seule élite qui parvienne à rester autochtone est précisément le clergé catholique. Au fil du temps toutefois, le repoussoir de l’anticléricalisme professé par la République française concilie les catholiques au régime allemand, qui modère en retour ses soupçons. Quant aux élites locales, vite résignées, elles passent en l’espace de deux décennies d’une posture protestataire à une attitude de coopération constructive. Une intégration fructueuse à la prospérité économique allemande s’opère, dont témoigne une fièvre bâtisseuse au cachet monumental très germanique. Les deux cités majeures du Reichsland affirment leurs vocations respectives : Metz comme capitale militaire d’un puissant glacis défensif face à la France, et Strasbourg en tant que capitale administrative, intellectuelle et économique de l’ensemble.

C’est ainsi que le bilan en 1914 est favorable au fait accompli de quatre décennies d’incorporation à l’Allemagne. Le processus d’intégration politique et économique est bien engagé malgré le maintien d’un statut d’infériorité et de dépendance institutionnelle. La germanisation est en bonne voie grâce à l’implantation d’un nombre significatif d’Allemands de l’intérieur, et au rôle de creuset germanisant joué par le culte protestant, les villes et l’école (sur le mode éprouvé du “nos ancêtres les Germains”). Les noyaux de population francophones sont en régression et essentiellement lorrains. L’oeuvre d’accommodation a porté ses fruits, et ce qui persiste de sentiment de fidélité francophile s’estompe en douce nostalgie, malgré l’ardeur militante de quelques intellectuels à la Hansi. Sa traduction politique la plus palpable est l’essor d’une revendication autonomiste. Ce particularisme émergent prend la forme d’un «patriotisme de substitution», où la conscience identitaire régionaliste a les caractéristiques d’un avatar dégradé de l’ancien attachement à la France. En 1914 donc, entre logiques de contrainte et réalités triviales de l’accoutumance, Alsaciens et Mosellans sont globalement devenus de loyaux sujets du Reich et, même si rares encore sont ceux qui font carrière dans les organes supérieurs de l’état et de l’armée, leur attitude durant le conflit le confirme.

Un deuil français

Sur l’autre versant des Vosges, la question d’Alsace-Lorraine a aussi connu un glissement parallèle. L’indignation initiale s’est ritualisée et décentrée. Le regard porté par la France sur ce membre amputé du corps national façonne une illusion à la fois mobilisatrice et mystificatrice. L’amertume patriotique nourrit son imaginaire avec la nostalgie de la province perdue mais, le temps passant et une fois retombé le soufflé de la fièvre boulangiste, le thème de la Revanche devient, pour l’opinion publique résignée au fait accompli, une invocation routinière qui entretient simplement la haine persistante portée à l’ennemi héréditaire d’Outre-Rhin. Le seul cadre où la mémoire de l’amputation de l’Alsace-Lorraine soit entretenue avec une ferveur sincère est le milieu scolaire. Figure sacrée de l’histoire lavissienne et de l’école de la revanche de la IIIe République, fil rouge du célèbre Tour de France de deux enfants, la référence aux provinces perdues se sclérose en symbole.

Son image demeure cependant vivace, sous l’impulsion d’une abondante diaspora d’Alsaciens-Lorrains en exil (qui s’élargit aussi à la Suisse et aux États-Unis), dont la sociabilité identitaire est forte et la fibre patriotique fervente. On découvre ainsi que le Souvenir Français puise ses racines dans ce terreau, et que c’est aussi à eux que l’on doit la diffusion de la tradition de l’arbre de Noël. Il en émerge une importante élite qui se distingua par sa réussite. Le souvenir ardent des provinces perdues entretenu par la France endeuillée se mesure encore aujourd’hui à la quantité considérable des noms de voirie qui lui sont dédiés. Cette mémoire pourtant se décante : c’est ainsi que, dans les commémorations comme dans les références, on constate que la force d’incarnation de l’Alsace occulte la Lorraine sur le plan symbolique. La construction d’une mythologie littéraire des annexés, imaginés comme d’irréductibles Gaulois souffrant sous la botte germanique, diverge cependant de plus de plus de la réalité. En dépit des invocations rituelles, la France n’imagine plus faire la guerre pour l’Alsace-Lorraine avant 1914. Celle-ci se mue en un sourd arrière-plan contentieux qui fait obstacle à tout rapprochement de fond entre la France et l’Allemagne. En retour, malgré quelques épisodes spectaculaires comme le succès inattendu en 1909 des inaugurations de monuments du Souvenir Français sur les champs de bataille de 1870, les annexés ne cultivent plus qu’une « francostalgie » mémorielle et idéalisée, devenue abstraite et politiquement inoffensive pour la tutelle allemande.

Une réincorporation parfois douloureuse

Lorsque éclate la Première Guerre Mondiale, la normalisation est à ce point admise que le vieux contentieux d’Alsace-Lorraine n’est en rien une des causes immédiates du conflit. Le territoire amputé dont des générations scolaires avaient porté le deuil n’en devient pas moins instantanément un des enjeux légitimes de la «guerre de restitution» engagée par la France agressée. L’objectif est atteint en 1918 et s’impose comme une évidence dans une allégresse générale que partage la population annexée, qui bascule brutalement mais profondément, en l’espace de quelques semaines, dans l’enthousiasme du ralliement à la France. Cependant le comportement sans doigté des nouvelles autorités françaises, marqué par la culture jacobine, se traduit par une politique d’assimilation énergique destinée à mener à bien la «débochisation» des provinces recouvrées, et la tentation d’appliquer la laïcité à la française au régime des cultes et à l’école publique confessionnelle. Menant à marche forcée une transition accélérée sur six ans, la République choisit finalement de respecter le « droit local » par esprit de sage conciliation. Mais les démonstrations de maladresse jacobine ont alimenté des réactions de rejet qui se cristallisent, dans une frange de la population alsacienne, à travers un particularisme de réaction dont la frange la plus active s’investit dans l’essor d’un mouvement autonomiste. Enraciné dans la défense de l’identité locale et une discrète nostalgie de l’âge d’or du régime allemand, il bénéficie des fonds secrets du gouvernement allemand dès la République de Weimar avant de se lier au nazisme. Minoritaire politiquement, sa cause meurt avec la chute de l’empire hitlérien, la brutalité de l’occupation durant la seconde annexion ayant anéanti toute nostalgie pour l’Allemagne.

François Roth ouvre enfin des perspectives sur l’héritage laissé par cette histoire révolue. Il ne semble pas qu’une identité régionale commune se soit forgée entre l’Alsace et la Moselle. Entités distinctes réunies sous la tutelle administrative du régime allemand, l’expérience de ce vécu partagé ne les a pas sensiblement rapprochées. Cette communauté de destin temporaire aurait même plutôt conservé sinon renforcé la différence originelle entre les uns et les autres, et la réintégration de la Moselle au sein de l’ensemble lorrain a été harmonieuse. Mosellans et Alsaciens demeurent cependant tous attachés aux droits acquis avantageux préservés (le régime concordataire) ou forgés (le système de sécurité sociale) par la période allemande. Une réévaluation positive de l’héritage de l’annexion sur le plan social et patrimonial est d’ailleurs en voie d’accomplissement. Et, preuve assurément que la page est bien tournée, l’abcès de mémoire le plus vif ne remonte pas au temps de l’annexion mais à la Deuxième Guerre Mondiale : il s’agit du drame des Malgré-nous.

On ne peut que savoir gré à l’auteur d’avoir su élaborer une synthèse à la fois exigeante et fluide, qui rassasie le curieux et satisfait le spécialiste en moins de 200 pages. La maitrise du propos, nourrie par une empathie évidente, est parfaite. Le tour du sujet est clair, complet, passionné et précis. La performance est amplifiée par l’iconographie abondante qui complète et enrichit le texte de façon exemplaire. Mention spéciale doit être faite du superbe et copieux cahier central d’illustrations, qui fait la part belle aux réalisations de l’urbanisme germanique, à l’art patriotique et doloriste de la Revanche, et à la libération de 1918. En outre, l’insertion de jalons cartographiques et de documents écrits très didactiques ponctue judicieusement le propos. Le travail d’édition mérite d’être salué, malgré de microscopiques malfaçons qui perturbent occasionnellement la lecture (éléments de légende intervertis ou absents dans deux cartes p.132 et 166) ou font sourire (la notice de quatre lignes consacrée à Jacques Preiss dans le répertoire biographique final parvient à lui assigner deux années de décès différentes !). Le prix Historique des Conseillers généraux de Lorraine décerné à cet ouvrage le 15 octobre 2010 récompense donc une monographie régionale particulièrement accomplie.