L’ouvrage commence par une double-page représentant l’atelier d’un illustrateur aujourd’hui : une table à dessin, une chaise pivotante, des crayons, des pinceaux, des pots de couleurs acryliques, une palette d’aquarelle, des planches à dessin et des feuilles en pagaille. Une question est alors posée : « Est-ce qu’en 2055, un atelier d’illustration, ça existera encore ? ».

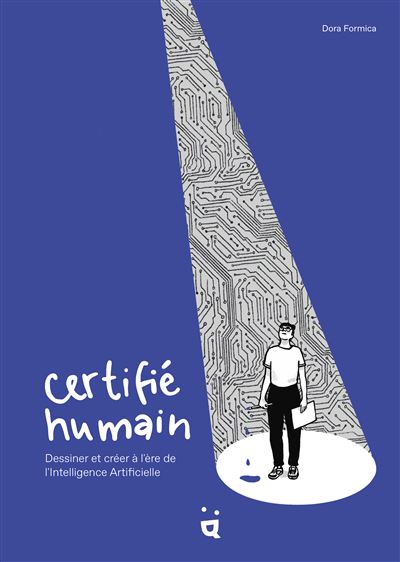

L’autrice suisse, Dora Formica, née en 1987, qui s’était fait connaître en 2013 avec la sortie de son premier album-reportage sur un voyage à travers l’Asie, l’Océanie et l’Amérique du Sud, Curry, kiwis et caïpirinha (Hélice Hélas), s’interroge quand elle découvre lors d’un salon du livre jeunesse qu’un éditeur a eu recours à l’IA pour concevoir la couverture d’un roman. La frayeur s’empare de l’illustratrice qui décide de mener son enquête : « J’ai besoin d’aller voir mes pairs. De comprendre ce qui nous rend uniques. Ce qui nous distingue de l’IA ».

Le projet de l’ouvrage est dévoilé alors : partir à la rencontre d’autres illustrateurs, de découvrir leur atelier (une double-page couleur sera consacrée à la représentation de l’intérieur de l’atelier) et en quelques pages d’interviewer l’illustrateur ou l’illustratrice pour lui demander la part accordée à l’IA dans son travail et ce qui rend son travail unique.

Notre autrice part ainsi à travers l’Europe rencontrer une dizaine d’illustrateur ou illustratrice à l’instar d’Anne Wilsdorf à Lausanne, Martin Panchaud, Guillaume Long ou Camille Jourdy à Lyon, Léonie Bischoff à Bruxelles, Fanny Dreyer à Paris, Lauraine Meyer à Amsterdam, Rylsee à Berlin ou encore Barbara Yelin à Münich. De son voyage-enquête, Dora Formica nous livre des vues zénithales et des détails des ateliers de chacune des personnes qu’elle questionne. Le trajet qui nous conduit d’un lieu à un autre est l’occasion pour l’autrice de faire la synthèse, de se projeter dans son propre travail et d’imaginer l’avenir et le devenir de sa profession.

L’ouvrage de Dora Formica est passionnant à la fois dans sa construction comme dans la manière dont le sujet est traité. Les avis recueillis se recoupent, se complètent pour permettre une réflexion finale très large.

Certains illustrateurs ont décidé de bannir l’IA en se fiant à la spécificité des techniques manuelles (monotype par exemple, maladresses ou imperfections humaines), au caractère idiosyncrasique de chaque illustrateur qui rend son trait inimitable et reconnaissable. D’autres ont recours de manière plus ou moins régulière à l’IA dans leur travail soit dans la recherche documentaire ou dans une aide au cadrage de certaines scènes compliquées. L’IA intervient ici dans la préparation de l’œuvre à laquelle la touche finale revient à la main de l’illustrateur ou de l’illustratrice. D’autres enfin ont totalement intégré l’IA lui laissant la production des images. C’est le cas, par exemple, de Martin Panchaud pour qui la beauté en BD n’est pas, ou n’est plus, dans l’image mais dans la narration.

Voici donc une BD comme on les aime : carnet de voyage, objet à réflexion, ouverture vers l’avenir sans vérité instaurée en loi. La conclusion de Dora Formica est raisonnée, réaliste, pleine d’espérance qui ne nie pas quelques inquiétudes en définitive : « Quand je regarde vers le futur, je m’inquiète quand même. Mes pairs et moi, on ne mesure certainement pas encore la catastrophe qui s’annonce. À l’heure où je vous parle, notre profession et les générations futures sont dans l’incertitude ».