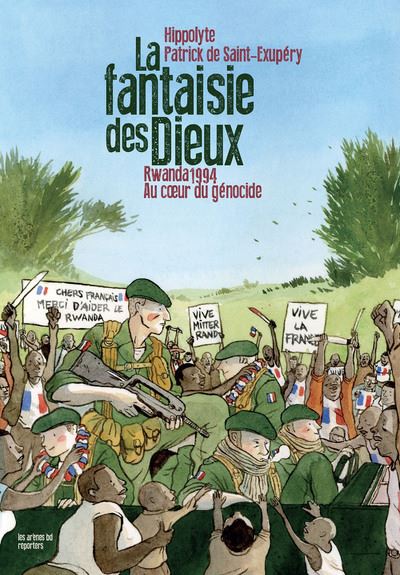

Quel a été exactement le rôle de la France au Rwanda en 1994 et quelle est la mémoire d’un tel évènement ? Ce sont les deux axes de cette bande dessinée d’Hippolyte et Patrick de Saint-Exupéry, parue une première fois il y a dix ans, et qui reparait augmentée d’une postface inédite.

Rwanda 1994

Les auteurs choisissent de mettre en exergue deux phrases. D’un côté, une phrase de Mitterrand disant que « dans ces pays-là, un génocide ce n’est pas trop important » et, de l’autre, une citation de Boubacar Boris Diop extraite de « Murambi, le livre des ossements » où il dit : « La mémoire d’un génocide est une mémoire paradoxale : plus le temps passe, moins on oublie ». L’album de bande dessinée insère parfois dans les planches des photographies. A plusieurs reprises, on trouve également des pages sur fond bleu. Elles correspondent à des réflexions sur les faits ici racontés. A la fin de l’album, on trouve une double page qui présente les principaux protagonistes avec mention de la première page où on peut les rencontrer.

Un reporter au Rwanda

Patrick de Saint-Exupéry est au Rwanda en mai 1994. Accompagné de quelques autres journalistes, il a loué une voiture pour voir ce qui se passait. Au départ, il ne voit rien. Le temps est beau, le silence de la nature s’impose puis on voit apparaitre dans les dessins des cadavres charriés par les rivières. Le journaliste se demande comment témoigner de ce qu’il voit, surtout qu’en France c’est l’indifférence ou plus exactement un autre récit qui s’impose. Fin juin, Mitterrand déclenche l’opération Turquoise qui se se veut strictement humanitaire.

Avec les soldats français

Le reporter rencontre un Hutu qui lui déclare : « Les militaires français sont venus pour rétablir l’ordre et la paix. Ils vont nous aider à lutter contre les agresseurs ». Patrick de Saint-Exupéry roule des heures et des heures jusqu’à parvenir à la ville de Kibuye. Lorsqu’il est revenu sur les lieux en 2013, le reporter a rencontré des survivants. Il se rappelle du silence qui l’avait marqué à l’époque.

Témoignage

En 1994, la jeune Providence a quinze ans. Elle témoigne longtemps après de l’attaque qui a eu lieu contre l’église où étaient réfugiées plus de quatre mille personnes. Elle s’en est miraculeusement sortie. Les assassins ont jeté les corps dans des fosses. Ce dimanche-là, il y eut à Kibuye quinze-mille tués, ce qui n’était qu’une infime partie du génocide. Du 6 avril au dix juillet, il y eut huit-mille tués par jour en moyenne, une « productivité deux fois supérieure à Treblinka » .

Raconter le génocide

Providence précise que le mot ethnie n’existait pas dans sa langue. A l’époque, Patrick de Saint-Exupéry part pour Biserero, village désert, puis suit des soldats français à Nyagurati. Un Hutu dit qu’ils ont tué quelques Tutsis. Un autre justifie cela en disant qu’ils l’ont fait pour se défendre. Comme le dit l’auteur : « Nous avons pénétré dans un monde où les instituteurs tuent leurs élèves et où les policiers mènent la battue ».

Biserero, juillet 2013

Eric est un rescapé du génocide. Aujourd’hui, il travaille pour une usine à thé. Il raconte ce qu’il a vécu en 1994. Il y eut, là où il habitait, cinq-mille morts en deux jours. En écoutant la radio, il entend que des soldats français vont arriver. Il se poste pour les intercepter et c’est à cette occasion qu’il rencontre Patrick de Saint-Exupéry qui se déplace avec ces militaires. Les soldats promettent de revenir très vite mais, en trois jours de leur absence, il y eut beaucoup de tués. L’un des militaires, Diego, qui est le pseudonyme du colonel Duval, est coincé entre les instructions qu’il reçoit de Paris et ce qu’il voit sur le terrain.

Désemparés

Diego fait remonter l’information et pourtant l’officier qui arrive ensuite sur place déclare n’avoir reçu aucun ordre précis. Ce qu’il voit c’est un champ d’extermination à ciel ouvert. Le reporter discute avec un gendarme du GIGN, présent sur place. Ce dernier se rend compte alors qu’il a participé à entrainer la garde présidentielle l’année d’avant et que donc, il a formé les assassins. Le gouffre est abyssal entre les discours prononcés en France et ce qu’il voit sur place.

Les rescapés de Biserero

Ceux qui ont survécu à Biserero ont été envoyés dans des camps à Goma au Zaïre. C’est plus d’un million de personnes qui fuient au total. Le choléra frappe alors et cela a eu comme effet indirect de masquer une partie, voire la totalité, du génocide. Tout ceci se déroule dans une atmosphère parfois irréelle quand on songe que la radio Mille Collines, en plus des messages de haine, diffusaient aussi des chansons de Joe Dassin.

Une discussion entre les auteurs

Comment finir un tel album ? Dans une postface inédite, la bande dessinée fait dialoguer Hippolyte et Patrick de Saint-Exupéry. Le reporter souligne qu’on a refusé d’entendre, de voir ce qui se passait sur place. Il y avait certes des journalistes, mais en nombre finalement assez réduit et souvent pour un temps limité. Beaucoup ont fonctionné avec des schémas stéréotypés. Le génocide s’était déroulé dans le silence et l’opération militaro-humanitaire qui suivit fut en revanche pleine de bruits. La dernière page de l’album est terrible sur ce qu’elle dit de l’attitude du gouvernement françaisSur ce sujet voir : le Cr de la table ronde de Blois – 2021 : Rwanda : il y a 27 ans, le génocide Tutsi. En 1998, il admet des « dysfonctionnements institutionnels » tandis que le rapport récent rendu par une commission d’historiens parle de « responsabilités lourdes et accablantes ».

Cet album raconte l’histoire du génocide des Tutsis d’après ce qu’en a vu et perçu Patrick de Saint-Exupéry. On mesure à la lecture de l’ouvrage combien il fut seul, longtemps, à relater, dénoncer ce qui se passait.