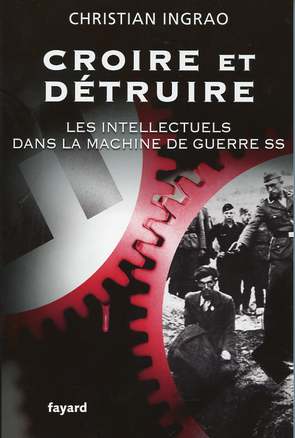

C’est un ouvrage particulièrement important qu’il nous a été donné de découvrir pendant cet été 2010. Spécialiste du nazisme et du phénomène guerrier, Christian Ingrao est enseignant à Sciences-po. Son précédent livre, les Chasseurs noirs, a été un succès.

Dans cet ouvrage il décompte, il décortique attentivement le mécanisme du nazisme qui a conduit des intellectuels à s’engager dans le national-socialisme et à devenir des acteurs qui ont joué un rôle éminent dans la solution finale. Qu’elle a été la trajectoire de ces individus qui a priori avaient une culture humaniste, qui avaient fait des études brillantes pour la plupart, pour les conduire à cette logique mortifère qu’a été la solution finale. D’après cette étude, il apparaît que les intellectuels qui ont adhéré à ces idées étaient issus des classes moyennes.

Un des facteurs principaux de l’évolution de leur système de représentation a été celui de leur vision de la guerre de 14 18. Vision en partie fantasmée puisque pour la plupart d’entre eux ils étaient trop jeunes pour y participer. Ces intellectuels SS ont été formés par une culture de guerre. De ce point de vue là, on peut rapprocher la démarche de cet auteur de ce que l’on appelle la brutalisation des sociétés consécutive à l’organisation et à la mobilisation de masse pendant le premier conflit mondial.

Pour les contemporains de la guerre de 14 18, et pour leurs enfants, la guerre était celle de la civilisation portée par le nazisme contre la barbarie ennemie. En cas de victoire la guerre devait marquer l’avènement d’une nouvelle ère, une ère de fraternité et de justice sociale pour les hommes se réclamant de la gauche social-démocrate, ce qui explique l’union sacrée, ou celle d’un idéal d’harmonie sociale pour la population d’orientation plutôt conservatrice. La violence, les sacrifices que cette guerre implique se voient légitimés d’autant plus que la défaite fait peser sur la population une menace vitale.

Le nazisme comme moyen de défense

De fait cette guerre devient essentiellement défensive, une guerre de protection de la vie de la nation elle-même, de son corps. Ceci explique que la société allemande, tout comme celle des autres belligérants ait confronté dans le cadre de la famille et de l’école, les enfants à un discours sur la pédagogie du conflit.

39-45 – Le grand Atlas de la Seconde Guerre mondiale

Évidemment la défaite de l’Allemagne a été un véritable traumatisme d’autant que cette défaite se poursuit par la situation de quasi guerre civile et de troubles majeurs que l’Allemagne connaît dans les années vingt. Troubles révolutionnaires qu’ils soient communistes ou séparatistes, conflits localisés provoqués par les heurts entre communautés polonaises et allemandes en Silésie, tentative de putschs avec une extrême droite qui s’inscrit dans la continuité du conflit.

L’Allemagne est effectivement dans une situation de traumatisme collectif majeur.

Ce qui peut apparaître comme un peu gênant dans cette appréciation de l’auteur est peut-être l’absence de dimension sociale dans la perception de ces et de formation des intellectuels SS.

Dans une certaine mesure il peut apparaître que si les personnes, issues de la classe moyenne, qui n’ont pas connu de déclassement social, se soient engagées dans le national-socialisme à des périodes différentes, mais pour les 80 individus étudiés de façon spécifique par l’auteur, dans une période qui précède de deux à trois ans la prise de pouvoir, ces intellectuels SS n’ont pas véritablement pris conscience, du moins c’est ce qui apparaît ici, du combat des milieux d’affaires, contre le communisme et le socialisme auquel ils participaient.

En fait cet engagement apparaît comme essentiellement idéologique et l’on peut émettre quelques réserves, et en tout cas espérer l’expression de quelques nuances sur cette absence de dimension économique et sociale dans l’analyse de la montée du nazisme.

Après tout il faut quand même un jour rappeler, parce que eux une certaine conception de l’histoire aurait tendance à vouloir le faire oublier, que ce sont quand même les milieux d’affaires qui ont trouvé dans le national-socialisme un moyen de juguler une montée de la gauche communiste qui pouvait l’inquiéter.

Il est clair également, que dès 1919, le basculement des corporations et des mouvements étudiants dans la nébuleuse que l’on appelle Volkische, c’est-à-dire une extrême droite radicale ne s’est pas fait par hasard. Pour ces étudiants issus des classes moyennes, leur engagement politique radical était peut-être aussi une façon de s’opposer à une éventuelle menace de déclassement social, mais, rappelons-le, une menace de déclassement social qui était plutôt fantasmée. Il y a bien eu une crise sociale en Allemagne qui a touché plutôt la petite bourgeoisie d’État, les fonctionnaires, mais beaucoup moins les catégories intellectuelles supérieures auxquels ces étudiants à appartenaient.

Nazisme Un discours de légitimation

Les intellectuels SS ont intégré un corps élitaire, et, après la prise du pouvoir, se sont trouvés confrontés à une hiérarchie qui gérait leur carrière, les promouvait et les sanctionnait. Ils ont été soumis par ce biais au même discours normatif que les autres membres de la SS. Mais il y a eu un discours essentiellement destiné aux intellectuels, qui peut sembler paradoxal: le nazisme y faisait figure d’idéologie profondément hostile à la pensée.

Les nazis ont mis un soin tout particulier à chasser les élites culturelles qui leur étaient hostiles, mais ils ont aussi développé en direction de ceux qui, dans leurs rangs mêmes, exerçaient des fonctions intellectuelles, une nouvelle image de leur profession. Tout en continuant de critiquer l’intellectualisme stérile de leurs adversaires politiques, les nazis – et notamment la hiérarchie SS – distillèrent, sous forme d’énoncés dispersés, un discours normatif qui dessinait les contours d’une figure idéale d’intellectuel engagé.

La guerre marqua une inflexion déterminante des tâches des intellectuels SS. Trois éléments déterminants de l’imaginaire des intellectuels SS sont entrés en synergie: la culture de guerre pétrie de références mémorielles à la Grande Guerre, l’utopie cristallisée autour des espaces orientaux et la pratique sécuritaire des organes répressifs. Pour les intellectuels SS, le ler septembre 1939 marquait la fin de « l’apparent silence des armes » de 1918-1919. Il son chargés de maintenir la sécurité dans les territoires occupés par la Wehrmacht. La guerre contre le «monde d’ennemis » avait repris, dans cet Est sur lequel s’était greffée durant tout l’entre-deux-guerres l’angoisse de la disparition des communautés volksdeutsch, qu’ils avaient le sentiment de devoir secourir.

La politique de planification des déplacements de populations échafaudée par le SD exprimait dès l’origine ces représentations ; elle évolua avec la politique nazie, jusqu’à prendre en compte les visées génocidaires et la mise à mort planifiée de quelque 21 266 000 individus, affamés, épuisés au travail, fusillés et, pour ceux des communautés juives, gazés dans les camps d’extermination,

L’expérience à l’Est

La légitimation du meurtre de masse est la conséquence de l’expérience de l’Osteinsatz, qui, entre la Pologne et l’URSS, a connut une évolution déterminante. Au cours de l’opération Barbarossa, chaque instruction adressée à la troupe, chaque mise en garde contre les ruses de l’ennemi insistait sur la bestialité, l’inhumanité du Russe, contrôlé en sous-main par les Juifs. Ainsi nourrie de cette angoisse, l’armée allemande est entrée en Russie dans un état psychotique avancé. Les membres des Einsatzgruppen n’y firent pas exception, et les rapports datés du mois de juillet 1941 décrivent à l’envi les exactions – commises par le NKVD – comme des atrocités juives. Alors que lors de leur avancée en Pologne ils avaient retrouvé l’imaginaire d’invasion de la Grande Guerre, avec la figure du franc-tireur et celle des mains coupées, la marche panique qui les conduisit en Russie les confronta brutalement à une violence qu’ils lisaient comme la confirmation du discours anxiogène distillé avant la campagne. À leurs yeux, la Russie était donc bien une terre de sous-humanité et de bestialité, une terre de la famine et de la domination juive. La guerre qu’ils y menaient était bien une « grande guerre raciale », faite à un adversaire très largement animalisé, appréhendé sur le mode de la bête sauvage. Ces représentations, distillant angoisse et haine dans les représentations des tueurs et de leurs officiers, permirent de cristalliser le consente¬ment au génocide, massif parmi eux. C’est aussi à cet éclairage qu’il faut lire la mutation fondamentale de la pratique des groupes, mutation qui s’opéra de la mi-juillet à la fin du mois de septembre 1941. Jusqu’à la mi-août, les Einsatzgruppen mirent en place des mesures de type sécuritaire consistant à imposer le port de l’étoile jaune, à enfermer dans des ghettos, à instaurer le travail obligatoire, le tout par l’intermédiaire de l’exécution de très nombreux membres des élites juives.

Le génocide est considéré comme une action défensive ; il devient l’une des conditions nécessaires de la survie de la nation allemande, de la race nordique. Cet argumentaire, profondément intériorisé par les tueurs, se retrouve ainsi fréquemment dans leurs écrits.

De la théorisation à la pratique

Ces deux dimensions ont formé un discours de légitimation et constituèrent les axes du consentement des tueurs à la tuerie. Il faut ici souligner avec force que ces deux axes, l’un utopique, l’autre défensif, sont loin d’être nés en Russie. Ils y ont certes été pour la première fois appliqués à la légitimation du massacre exhaustif de populations civiles, mais il n’en reste pas moins qu’ils formaient déjà en 1914 le fondement des représentations présidant à l’explosion de violence. Les enfants de la Grande Guerre, ont réinvesti des représentations intériorisées durant le premier conflit mondial ? D’après l’auteur la culture de guerre de 1914-1918 a pu réémerger, mais sous une forme systématisée et radicalisée par le déterminisme racial et le millénarisme du nazisme.

Ce sont les officiers de ces groupes qui ont pris en charge l’organisation des tueries, Ils les ont ordonnées, y ont souvent participé. Dans un premier temps la troupe a été laissée à elle-même, organisant la tuerie de manière chaotique. Au bout de quelques jours, des dispositifs d’ordre logistique se sont mis en place. La tuerie s’est rationnalisée

Très vite, cependant, les cadres des groupes, qui avaient grandement inspiré ces pratiques de violence paroxystiques, furent confrontés au problème de la gestion de la transgressivité du geste génocidaire. S’ils réussirent parfois à mettre en place des stratégies d’accoutumance de leurs hommes au meurtre des femmes, celui des enfants resta une transgression. Les tueurs furent traumatisés par leur besogne et les déclencheurs comme les effets de ce phénomène d’effraction furent multiformes : il a fallu gérer des effondrements nerveux, un alcoolisme massif, des pratiques de cruauté que le nazisme légitimait.

Les officiers tentèrent parfois d’aménager les gestes de la violence pour gérer cette dimension traumatogène. Une première stratégie consista à répartir le plus possible la « charge » entre les membres des groupes, en obligeant tout le monde à participer à une exécution. Cette pratique, généralisée, était parfois accompagnée par des rituels de mise en commun et de militarisation de cette mise à mort : formation de peloton, tir sur ordre, demi-tour et recul du peloton au commandement de l’officier trahissaient ainsi la volonté de préserver les soldats de la responsabilité du meurtre, mais aussi celle, plus complexe, d’assimiler le génocide à un acte militaire : la pratique se conformait ainsi au discours qui faisait du génocide l’un des fronts d’une guerre défensive qu’eût menée en Russie le III Reich. Cette seconde stratégie était parfois accompagnée d’un troisième type d’aménagements qui consista à remplacer les tueurs des groupes par des auxiliaires russes chargés des tâches que les tueurs allemands renâclaient à accomplir, comme la mise à mort des enfants. Une autre modalité consista à développer l’emploi des camions à gaz.

Malgré la dimension traumatique de l’expérience génocidaire, il n’y eut jamais rupture du consentement de ces hommes à la tuerie. Cela est dû pour une part à l’accompagnement discursif légitimateur mis en place notamment par les intellectuels SS, à cet aménagement des gestes que ces mêmes officiers SS mirent en place et, enfin, aux processus d’accoutumance.

Les tueurs les plus endurcis ne sont pas sortis indemnes de cette violence infligée. Ils l’ont exprimée dans les multiples interrogatoires auxquels ils furent soumis après-guerre dans les enquêtes sur les crimes en Russie.

Trackbacks / Pingbacks