La démarche est longuement expliquée dans le dense avant-propos de Nicolas Bancel et Pascal Blanchard. Cette fois, il s’agit de s’intéresser à ce qui, dans les représentations d’aujourd’hui, peut relever d’une filiation avec la culture coloniale d’antan. Bien que nettement pertinent, le concept paraît d’autant plus polémique qu’une récente démarche militante (l’appel des indigènes) postulait que tout relevait du colonial, ce qui n’est pas le point de vue développé dans cet ouvrage, dont les concepteurs sont nettement restés à distance du dit appel tout en s’ouvrant enfin sur ce qui, jusqu’ici, était surtout caractérisé par la vacuité de quelques salonnards médiatiques aussi ignorants qu’habitués à manier le stéréotype.

La généalogie coloniale peut-elle donc aider à rendre certains phénomènes intelligibles ? L’identité nationale, la littérature, le cinéma, la chanson, le regard ethno-touristique, l’humanitaire, la politique africaine et la politique francophone de la France s’inscrivent-ils dans une filiation post-coloniale ?

Les coordonnateurs de l’ouvrage redoublent de précautions pour justifier leur démarche. Ils reviennent notamment sur les réactions qui ont suivi la Fracture colonialePascal Blanchard, Nicolas Bancel, Sandrine Lemaire (dir), La Fracture coloniale, La Découverte, 2005, un de leurs ouvrages les plus récents.

Tout en rappelant leur manque de goût pour les constructions systémiques des débats post-coloniaux anglo-saxons, les auteurs soulignent que la culture coloniale se constitue par strates sans procéder d’un monopole d’État. Ils évoquent par ailleurs le malentendu qui, en France, veut qu’on n’admette pas que la France ait pu être colonisée par son empire et qu’il puisse y avoir en métropole des conséquences de la colonisation. Pour les auteurs, toutes ces résistances se fondent sur deux orientations théoriques erronées, la première relevant d’une sorte de primat économique qu’ils qualifient de « marxisme du pauvre », la seconde postulant la rupture radicale entre la métropole et les colonies, laquelle sépare artificiellement la République de sa dimension coloniale et avance aujourd’hui qu’aborder la question serait saper les fondements de la République. La chose était déjà évoquée dans la République colonialeNicolas Bancel, Pascal Blanchard, Françoise Vergès, La République coloniale, Albin Michel, 2003.

Comme le postulait déjà La fracture coloniale, il existe donc dans cette histoire, une part de la généalogie de l’univers mental d’aujourd’hui, qualifié ici de post-colonie. Elle se traduit au quotidien par des phénomènes aussi bien mémoriels que sociaux, ce que montrent les phénomène discriminatoires.

L‘ouvrage est multidisciplinaire. Il réunit 24 chercheurs dont un tiers sont historiens. Il y a deux sociologues, un archiviste militaire, deux philosophes, deux cinéastes dont Eric Deroo à qui ses détracteurs reprochent parfois davantage son statut que le contenu de ses écrits, un anthropologue, une politiste (Françoise Vergès), un écrivain et un journaliste du Monde diplomatique (Dominique Vidal). Parmi les historiens, on retrouve Suzanne Citron, connue pour ses critiques contre un récit de l’histoire de France souvent apparenté à l’imagerie d’Épinal. ¼ des auteurs ont contribué à l’ouvrage sur la Fracture coloniale.

L’ouvrage se divise en deux grandes parties. L’une aborde les enjeux et mémoires post-coloniales concernant la muséographie, les enjeux mémoriels, la mémoire militaire, la cosmogonie des paradis fiscaux et l’intégration républicaine. La seconde partie s’intéresse aux influences et continuités post-coloniales dans la littérature, les banlieues, la chanson, le cinéma, l’action humanitaire, le tourisme ethnique, la francophonie, les stéréotypes racistes et l’évolution des imaginaires.

La contribution de Sandrine Lemaire (Histoire nationale, histoire coloniale : deux histoires parallèles) est sans doute de celles qui doivent le plus retenir l’attention des collègues. Dans toute la contribution, des précautions sont prises pour expliquer qu’il ne s’agit pas de mettre l’école sur le banc des accusés ou de réduire de façon abusive les contenus enseignés au contenu des manuels.

Elle rappelle les travaux montrant que la complexité de l’analyse ne s’oppose en rien aux valeurs républicaines et n’implique pas une démission. Ce faisant, elle se montre plus que réservée sur l’idée développée par Olivier Petré-GrenouilleauLe Débat, septembre 2005 selon laquelle il existerait une histoire manipulée et une histoire académique. Elle semble cependant d’accord sur l’idée d’un risque qu’il y aurait à produire une histoire qui ne serait qu’une forme de compromis entre la mémoire des descendants de « victimes » et celle des descendants de « coupables ». Observant le large éventail de publications récemment consacrées à la colonisation, de la revue de la Ligue des Droits de l’Homme à la très droitière Nouvelle revue d’histoire, elle souligne que le temps n’est plus à l’oubli, comme en témoignait le besoin d’histoire ressenti lors de l’enquête de Toulouse sur la mémoire coloniale et migratoireLa Fracture coloniale, op. cit. . Or, fait-elle remarquer, on observe une étonnante césure dans les programmes, entre histoire coloniale et histoire nationale.

Intrinsèquement liés dans l’histoire nationale, l’État-nation et l’empire colonial apparaissent dans les programmes de façon séparées. L’exemple est flagrant avec la guerre d’Algérie, qui semble masquer tout le reste et permet de focaliser sur le traumatique. De cette séparation, elle remarque qu’elle est bien le synonyme de son éclipse dans la conscience nationale, trait majeur de la période post-coloniale actuelle. Certes, la question est différente, s’agissant de la traite et des abolitions ainsi que des flux migratoires. Il existe toutefois une forme d’oubli (expression empruntée à Myriam Cottias) liée à cette absence de lien évident entre le national et le colonial. Ce passage ne manque pas de faire songer à la difficulté de l’enseignant qui doit séparer le chapitre sur le passage de la IVe à la Ve République de celui qui aborde la guerre d’Algérie. Alors que le récit scolaire de la période coloniale a fait pénétrer l’idéologie coloniale en France, nos manuels évitent aujourd’hui le lien avec l’histoire nationale. Au moment de la décolonisation, la question coloniale a relevé de l’indicible. Comment en effet parler de la décolonisation quand la colonisation n’avait jamais été vue sous un angle critique ? Comment sortir de l’histoire coloniale et de sa polarisation idéologique en l’intégrant à la simple continuité de l’histoire nationale. Comment, enfin, faire sortir le discours scolaire d’une sorte de savant dosage entre le positif et le négatif ?

Il revient à Françoise Vergès d’aborder la question de l’oubli des mémoires. Cette auteure a élargi le regard porté sur les vieilles colonies/ DROM-COM en utilisant de nombreux exemples réunionnais pour une problématique qu’on a parfois tendance à réduire aux Antilles en y incluant parfois la Guyane. Comme d’autres, elle relève la facilité de l’assignation au communautarisme de ceux qui voudraient qu’on aborde une histoire de l’esclavage qui est, non pas « l’histoire des Antilles » (ou de la Réunion et de la Guyane), mais l’histoire de la France. C’est justement le point de vue qui était défendu lors du cent cinquantenaire de l’abolition par les démarches pédagogiques fondées, non sur le désir de faire connaître tel ou tel lieu mais sur le postulat que l’esclavage intéresse a priori la question des Droit de l’Homme soulevée par la Révolution française. Robert Aldrich s’attaque à la question du musée colonial. Comme il le relève en conclusion, il est difficile de présenter aujourd’hui des œuvres rassemblées au temps de l’idée coloniale triomphante dans un contexte post-colonial non encore apaisé.

A l’heure où certains mettent volontiers en évidence des oppositions entre les uns et les autres, Esther Benbassa (La concurrence des victimes) montre le patrimoine commun aux identités victimaires en expliquant comment les différentes mémoires se structurent à partir du paradigme de la souffrance juive. On débouche ainsi sur une victimisation généralisée exigeant des compensations récupérées par les rivalités politiques.

Mathieu Rigouste entend démontrer comment, dans le regard porté sur l’immigré par l’Institut des hautes-études de la défense nationale (IHEDN), s’est diffusé un regard sur « l’ennemi intérieur », faisant de la question un de ses axes principaux de réflexion. En lisant cela, on s’interroge sur le lien entre cette réflexion de l’IHEDN et le phénomène croissant d’une promotion sociale des enfants d’immigrés maghrébins à travers l’armée, à l’instar ce que l’US Army a pu représenter pour les sous-officiers noirs (NCO’s) du temps de la guerre du Vietnam. Christian Benoît, Antoine Champeaux et Eric Deroo évoquent la mémoire des combattants d’outre-mer et montrent comment paradoxalement, l’armée a toujours entretenu la mémoire des troupes coloniales. Les insignes et le souvenir de ces troupes étant paradoxalement devenus attractifs pour les unités qui demandent l’autorisation de les arborer de nouveau.

Alain Deneault démontre (Esthétique coloniale paradis fiscaux et vahinés) comment une cosmogonie raciale (et raciste) est entretenue par les médias de promotion des paradis fiscaux, où le fait d’un peuplement blanc sert à justifier la réputation de tranquillité quand le peuplement non-blanc d’un de ces espaces est toujours accompagné d’une remarque – un mais – affirmant la tranquillité des autochtones. Ouf, ils sont pacifiés. Vincent Geisser, connu pour son soutien au concept d’islamophobie, revient sur les termes assimilation et intégration, notant, après Etienne Maquin Le parti socialiste et la guerre d’Algérie (1954-1956), L’Harmattan, 1990 l’importance du second dans les discours mitterrandiens de la guerre d’Algérie.

Dans la seconde partie consacrée aux influences et continuités post-coloniales, Jean-Marc Mourra s’intéresse au domaine littéraire. Abordant la définition de l’objet post-colonial en rappelant les travaux d’Edward Saïd, il revient sur la vogue actuelle des voyages et d’un certain exotisme. On serait tenté de lui répondre en élargissant à toute la pratique linguistique, en lui demandant si le terme « exotique » qualifiant un pays, un yaourt, un fruit ou une épicerie n’est pas l’exact pendant du terme colonial « d’autrefois », la musique ayant elle même droit à l’appellation « musique du monde ».

Delphine Robic-Diaz et Alain Ruscio posent la question classique de la continuité ou de la rupture, s’agissant du cinéma et de la chanson. Jean-Pierre Dozon évoque une décolonisation en trompe l’œil en abordant la question de la politique africaine de la France ou du statut du CFA. Amina Yala porte son regard sur la filiation entre mission civilisatrice et action humanitaire à travers les similitudes des représentations et des modes de fonctionnement et de justification des acteurs qui, comme l’écrit plus loin Abdourahman Waberi, n’oublieront pas de faire figurer tout cela sur leur curriculum vitae. Nicolas Bancel s’interroge sur les buts du tourisme ethnique et sur les représentations qu’il entretient. Il analyse les présupposés du guide Ushuaia et le regard porté sur les Massaï et Samburu du Kenya. On relève que, comme du temps des colonies, l’Autre est « déshistoricisé », renvoyé à une origine lointaine mais sans histoire.

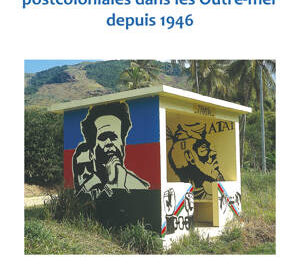

Gabrielle Parker se consacre à la francophonie qui, contrairement à la pratique de l’anglais n’aurait pas rompu les liens de la dépendance coloniale. Saïd Bouamama et Pierre Tévanian s’interrogent sur l’existence d’un racisme post-colonial, en demandant d’emblée comment il est possible d’écarter colonisation et esclavage de la généalogie du regard sur l’Autre. Ils reviennent sur le caractère systémique des discriminations actuelles et analysent le contenu du mot d’ordre intégrationniste perçu comme une injonction cachant la justification des discriminations. Et de pointer du doigt les concepts ici véhiculés : « handicaps culturels », « résistances », « inadaptation à la modernité », etc. De nouveau l’Etat se trouve porteur d’une mission civilisatrice. Comme ils le rappellent, la première révolte contre la stigmatisation est dans la revendication du stigmate constitué en emblème. Dominique Wolton s’intéresse lui aussi aux stéréotypes mais dans une optique communicationnelle. Faisant remarquer que les stéréotypes sont universels et qu’il est utopique de prétendre les voir disparaître, il note que les monopoles de la communication sont en train de s’affaiblir avec la mondialisation d’un regard qui n’est plus uniquement celui de l’occidental. C’est au poète Abdourahman Waberi qu’il revient de conclure, de façon très personnelle, en revenant sur sa propre expérience et, entre autres, sur le symbolisme « primaire et puéril » des lamentables géants des cérémonies d’ouverture de la coupe du monde de football 1998, lesquels font justement la couverture de l’ouvrage.

On peut ne pas apprécier de la même façon les différentes contributions de cet ouvrage, dont la lecture peut s’effectuer dans le désordre, selon l’inspiration du lecteur devant les différents titres du sommaire. Ainsi, celui qui a une formation d’historien et l’habitude d’un langage sobre peut ainsi s’agacer d’autres cultures disciplinaires au langage plus ésotérique. C’est sans doute vrai à la lecture de certains sociologues. L’ouvrage n’en demeure pas moins d’un très grand intérêt pour tous ceux qui souhaitent mieux connaître, non l’histoire coloniale mais tout simplement l’une des dimensions de la France postcoloniale d’aujourd’hui où l’on peut être noir sans aimer le manioc et où le couscous a intégré le quotidien à coté des accras, des crèpes, du cassoulet et de la choucroute.