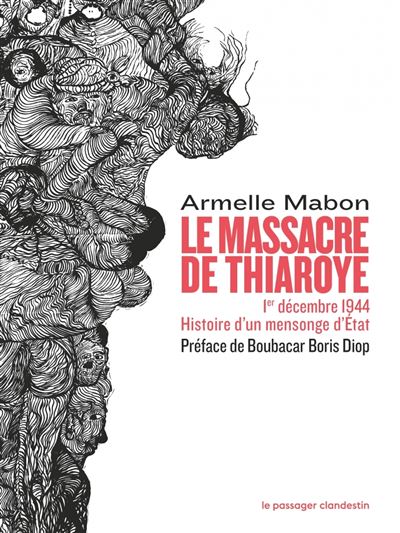

Un travail d’historienne au long cours

Armelle Mabon est historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Bretagne-Sud. Elle travaille depuis des années sur la présence française en Afrique au temps de la colonisation. Elle a notamment publié Les Assistantes sociales au temps de Vichy (1995) puis L’action sociale coloniale. L’exemple de l’Afrique occidentale française du Front populaire à la veille des Indépendances (2000) ainsi que des ouvrages et des articles sur ceux qu’on appelait les « tirailleurs sénégalais ». Elle a aussi participé, parmi d’autres, au documentaires Oubliés et Trahis. Les prisonniers de guerre coloniaux et nord-africains (Grenade productions, 2003) dont elle est coauteure ou Prisonniers de guerre “indigènes”, visages oubliés de la France occupée, La Découverte, 2010. Comme elle l’affirme, la vie de cette « historienne bretonne » a été « bouleversée » par la découverte de la tragédie vécue par certains des tirailleurs qui avaient combattu pour la France. Le présent ouvrage porte sur le massacre de Thiaroye (décembre 1944) mais surtout sur les innombrables démarches qu’elle a dû effectuer afin de pouvoir consulter des archives, un temps occultées, et sur les vives controverses qui l’ont opposée à d’autres historiens.

Morts par la France

Dans une première partie (« La déconstruction du récit officiel ») longue de 72 pages, l’auteure présente le contexte, la fin de la Seconde Guerre Mondiale, qui voit le retour de soldats « indigènes » qui avaient combattu dans l’armée française en Afrique. Puis, elle analyse la version officielle qui qualifie de « rébellion armée » les événements du 1er décembre 1944 à Thiaroye (Sénégal). Elle consacre ensuite une trentaine de pages à la critique du récit officiel qui, selon elle, ne tient pas. Pour elle, le nombre de soldats présents n’est pas exact, le nombre de victimes non plus et elle s’oppose à la thèse d’une mutinerie qui aurait obligé le commandement à ouvrir le feu sur ces hommes. Elle considère qu’il y a eu préméditation de la part des autorités militaires, dénonce un grave mensonge d’État et entend par la recherche de la vérité historique rétablir l’honneur de ces hommes tués « par la France ».

Enquête sur la perpétuation d’un mensonge d’État

Tel est le titre d’une deuxième partie à laquelle l’auteure consacre près de 100 pages. Dans cette partie où elle se met en scène et qui prouve la grande ténacité dont elle a fait preuve pour mener ce travail, le lecteur circule de services d’archives en administrations et en bureaux divers et variés. Il suit l’historienne dans ses démarches : lettres, courriels, entretiens, contacts nombreux… Pour elle, il y a mensonge d’État et volonté d’occulter la vérité qui passe par le refus de lui donner accès à divers documents. Et malgré quelques timides avancées, elle affirme que ce mensonge est perpétué par-delà les ans.

Mic-mac moche entre historiens

La dernière partie du livre (près de 70 pages) est consacrée à des controverses auxquelles a été confrontée l’auteure de ce livre. Au cours de ses recherches Armelle Mabon a affronté des points de vue divergents de la part d‘autres historiens, proches des milieux militaires selon elle. S’estimant diffamée, par une lettre au président de la République de l’un d’entre eux, elle a fait appel à la justice pour trancher. Ce à quoi d’autres historiens se montrent opposés (https://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/12/01/il-faut-arreter-avec-le-mensonge-d-etat-sur-le-massacre-de-thiaroye_5041556_3212.html et https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/05/12/tragedie-de-thiaroye-l-historienne-armelle-mabon-deboutee-de-sa-plainte-en-diffamation_5127068_3212.html) . L’essentiel de cette partie est consacré à la défense de ses choix.

La conclusion revient sur la nécessité de revisiter cette « mémoire saccagée » et la réaffirmation qu’il s’est bien agi d’un « crime d’État ». Autant d’éléments avancés de manière convaincante dans la 1ère partie de ce livre.