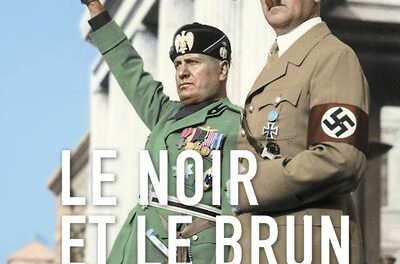

Cet ouvrage incite à réfléchir à « ce qui fait camp » puisqu’il traite de tout type de camps durant la Seconde Guerre mondiale. C’est le catalogue de l’exposition qui s’est tenue au Laténium à Neuchâtel et qui a été visible en 2024 et 2025. Il présente les résultats des travaux archéologiques menés dans onze lieux d’enfermement répartis entre l’Allemagne, la France et la Pologne.

Un patrimoine à étudier

Ce qui fait camp : tel est donc le sujet central de l’exposition. Les camps de la Seconde Guerre mondiale sont désormais considérés comme du patrimoine. Cela pose aussi des questions mémorielles lorsque l’on sait qu’une minorité de camps ont été fouillés. On estime à 44 000 le nombre de camps aménagés dans les territoires occupés par l’Allemagne nazie. Si une infime partie de camps a laissé des traces tangibles dans le paysage, celles-ci ont contribué à définir les critères de « ce qui fait camp ». Il peut s’agir de barbelés, de miradors entre autres. Les vestiges mis au jour révèlent une étonnante diversité qui forme un type de patrimoine que l’on peut qualifier de dissonant.

Muséographier l’archéologie des camps

Un parti pris fondamental a consisté à construire une narration qui part des objets. L’objectif était de sortir du rôle illustratif auquel les vestiges matériels sont souvent réduits. Le propos est structuré en plusieurs temps : la première aborde la question des relations hiérarchiques, de l’enregistrement et des nombreuses définitions du travail dans les camps. La deuxième partie montre les différentes façons qu’ont eues les détenus pour chercher à contourner le réel puis l’entrée suivante s’intéresse à la question des échanges avec le monde extérieur. Enfin, est abordée la question du pouvoir mémoriel des traces.

Ce qui fait camp

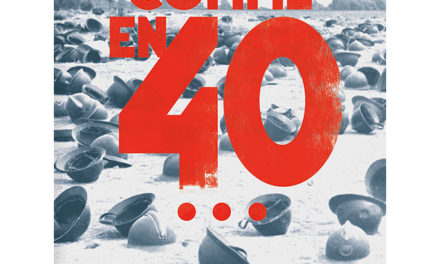

Le fil de fer barbelé est un objet emblématique de « ce qui fait camp ». Au XXe siècle, le barbelé est devenu un élément central de la matérialité totalitaire. Il ne sert pas à cacher ce qui se passe dans les camps. L’anéantissement par le travail était au cœur du projet concentrationnaire. On estime à 26,5 millions le nombre d’internés qui firent fonctionner l’économie allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. La vaisselle constitue un marqueur hiérarchique qui se reflète dans la culture matérielle des camps.

Créer pour exister

Dans les camps, les stratégies de rabaissement et d’humiliation étaient multiples. La surveillance, les punitions, maltraitances et rumeurs entretenaient la peur et l’assujettissement. Les détournements d’usages, les réemplois et les recyclages étaient courants dans les camps. Des documents visibles dans le catalogue montrent que le besoin de créer dépassait un usage purement conventionnel. On peut citer à titre d’exemple un crucifix réalisé à partir d’acier inoxydable probablement récupéré dans un camp. La vie dans les camps était aussi marquée par l’ennui. Des jeux étaient parfois confectionnés à partir de matériaux recyclés. On voit des décorations de Noël fabriquées à partir de tôle d’aluminium récupérée. Il y a aussi un échiquier peint sur une boite en carton recyclée ayant contenu des brosses à dents.

L’extérieur vu de l’intérieur

Vu de l’intérieur des camps, l’extérieur constitue une réalité temporelle distincte : celle d’un futur espéré. L’extérieur peut aussi convoquer des souvenirs de jours heureux comme le montrent les fresques murales relevées en 2007 par les archéologues dans le camp de prisonniers allemand de Vandoeuvre-les-Nancy. L’humour et la caricature y expriment le manque, l’ennui et les frustrations. L’archéologie révèle parfois des intentions cachées : une lampe de poche, une lime ou une clé volée. Retrouvés dans une cachette située sous les planchers du bâtiment, ces objets révèlent un projet d’évasion dont on ne sait s’il a été mis à exécution.

S’attacher aux traces matérielles pour conjurer l’oubli

Certains des objets présentés dans cette section ont été produits pour être des objets mémoriels. On trouve, par exemple, des carnets de recettes de cuisine de Flora Saulnier. Parler de cuisine était un moyen de lutter contre la déshumanisation. Ces recettes témoignent d’un partage des valeurs et des émotions liées à la cuisine. Ce carnet témoigne de la diversité des provenances géographiques des internées.

Repousser les frontières de l’archéologie

Comment restaure-t-on un camp ? Quelles formes de connaissances l’archéologie apporte-t-elle sur la question des camps ? Sur ces questions majeures, de nombreux intervenants apportent leur éclairage à partir de réflexions accessibles par un QR code.

Des compléments et des visuels de qualité

L’ouvrage propose donc de riches contenus multimédias supplémentaires accessibles grâce à des QR code. C’est un véritable plus. Il faut souligner aussi la qualité des reproductions pleine page des différents objets.

A la fin, et à titre d’épilogue, le livre pose la question des camps en Suisse. Les camps en Suisse ont abrité près de 296 000 personnes dont plus d’un tiers d’internés militaires. De nombreux camps étaient implantés dans des zones rurales ou montagneuses. En Suisse, l’histoire matérielle des camps de la Seconde Guerre mondiale reste largement inexplorée.

Le grand mérite de la réflexion proposée par l’exposition et traduite dans le catalogue est de donner à penser autrement des traces souvent cantonnées effectivement à un rôle illustratif. L’ouvrage pourra être utile dans le cadre de la question Histoire et mémoires de Terminale HGGSP.