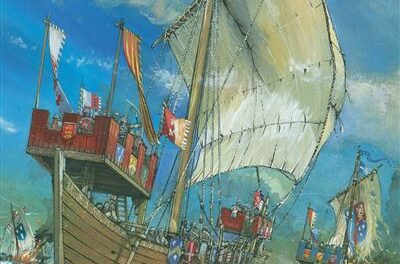

Tout le monde sait aujourd’hui que Christophe Colomb n’est pas le premier Européen à avoir « découvert » l’Amérique. Depuis la fin du VIIIe siècle, les Vikings, aux commandes de leurs petits navires appelés knerrir (knørr au singulier), sont de véritables maîtres des mers du Nord et naviguent de la Scandinavie jusqu’à l’Angleterre, les îles du Nord de l’Ecosse et même l’Islande. Les terres islandaises sont occupées par ces paysans transformés en marins redevenus éleveurs entre 870 et 930. Les navigations deviennent régulières entre la Norvège et l’Islande à cette même époque afin d’approvisionner les colonies pour tout ce qui manque à l’Islande. Puis, à la fin du Xe siècle, ces mêmes Norvégiens rendus en Islande, aventuriers et téméraires, s’engagent dans des explorations vers l’Ouest qui les mènent au Groenland puis, de là, dans le Nord de l’Amérique : l’actuel Canada, où les Vikings posent le pied vers l’an 1000. Ils créent même une colonie éphémère sur l’île de Terre-Neuve vers 1021.

« Dire que les Vikings ont découvert l’Amérique cinq siècles avant Christophe Colomb n’est certes pas faux ; reste à déterminer ce que cela signifie, au juste. Dans les deux cas, effectivement, il s’agit de la traversée d’un même océan nommé Atlantique, en direction d’un même continent qui se trouve être l’Amérique. Mais c’est le seuil point commun existant entre ces deux navigations […]. Si on les reporte à la carte, on constate qu’elles diffèrent à tous points de vue. Pour les Vikings, il s’agit de passer d’une île à l’autre en réalisant des traversées qui n’excèdent pas 650 milles nautiques entre l’Islande et le Groenland […]. Tout à l’inverse, Christophe Colomb part à la découverte et effectue une traversée de 3700 milles d’une traite » (p. 21).

C’est l’histoire de ces explorations que raconte Dominique Le Brun, autour de la figure d’Erik le Rouge, mais aussi de son père Thorvald et de son fils Leif. Le titre de l’ouvrage est peut-être mal choisi : il est vrai qu’il est plus accrocheur. Erik le Rouge n’est le centre que de 3 chapitres sur les 12 que compte le livre.

Dominique Le Brun est écrivain et journaliste. Skipper, spécialiste du monde maritime, écrivain de Marine, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur Lapérouse, Bougainville, Surcouf, Vauban, le radeau de la Méduse, ou l’exploration des pôles.

Un récit qui se situe entre l’analyse historique et la littérature

Dans ce livre, Dominique Le Brun met en récit l’aventure d’Erik le Rouge de la Norvège vers le Canada. Il s’agit bien d’une « mise en récit », situé quelque part entre le travail d’enquête de l’historien et la littérature historique. Comme dans les autres ouvrages de l’auteur publiés aux éditions Omnibus puis Tallandier depuis 2008, il s’agit de décrire et de raconter un processus historique (un voyage, une exploration…).

Pour cela, Dominique Le Brun s’appuie sur la traduction de 2 sources de la littérature scandinave : la Saga d’Erik le Rouge et surtout la Saga des Groenlandais (deux textes rédigés entre le XIIe et le XIVe siècle), sur des fouilles archéologiques dans l’anse de Meadows depuis les années 1960 et sur des travaux d’historiens qui sont, pour la plupart, il faut le dire, très anciens (1873, 1875, 1918, 1924, 1936, 1953).

Les seuls ouvrages récents sont ceux qui portent sur la « société viking » et sur « les navires et le savoir-faire nautique des vikings » et ils ne sont qu’en français.

On ne trouve pas trace de The Oxford Illustrated History of the Vikings (Peter Sawyer, 1997) ou de The Vikings, a World History (Don Nardo, 2011), The World of the Vikings (Richard Hall, 2007), The Penguin Historical Atlas of the Viking (John Haywood, 1995), The Norsemen in the Viking Age (Eric Christiansen, 2006), The Vikings : a History (Robert Ferguson, 2009), The Viking World (James Graham-Campbell, 2006), Voyage Long and Strange: On the Trail of Vikings, Conquistadors, Lost Colonists and Other Adventurers in Early America (Tony Horwitz, 2009), History of the Vikings (Gwyn Jones, 2001), The European Discovery of America: The Northern Voyages, A.D. 500–1600 (Samuel Morison, 1996), The Age of the Vikings : Greenland and the Exploration of North America, ca. A.D. 1000-1500 (Anders Winroth, 2014).

Ce n’est donc pas un travail d’historien : on cherchera en vain des notes de bas de page, même si l’auteur fait plusieurs fois référence aux sources primaires qu’il utilise. Il arrive cependant à Dominique Le Brun de mésinterpréter et même de surinterpréter les passages qu’il veut commenter. Peut-être est-ce lié à quelques recherches évoquées en bibliographie ? Cependant, comme il ne cite jamais les historiens quand il les utilise, il est impossible de savoir si les théories et les avis qu’il avance sont les siens ou ceux de chercheurs plus expérimentés. Les analyses paraissent cependant solides.

Ce n’est pas non plus une œuvre de littérature historique : il n’y a pas de lignes de dialogue, de scènes revisitées, de développements mélodramatiques. Mais Dominique Le Brun l’écrit lui-même : « notre récit de la navigation accomplie autour de l’Islande par le navire qui transporte Thorvald et Erik est bien sûr imaginaire » (p. 53). Comme les hagiographes médiévaux, quand les connaissances manquent, il ne s’interdit pas d’inventer une partie de l’histoire qu’il raconte pour remplir les vides.

Une histoire de famille

L’histoire de la découverte de l’Amérique par les Viking est essentiellement celle d’une famille.

Thorval d’abord. Vers 965, coupable de meurtre après une affaire peu claires (un conflit de voisinage ? Une querelle de boisson?), il est exilé de son village natal du Jadarr par le thing, l’assemblée des hommes libres :

« Le droit pénal viking ne connaît pas la peine de mort. Le bannissement la remplace et c’est un châtiment terrible puisqu’il confisque son existence sociale au condamné. Rejeté de tous, non seulement celui-ci doit affronter la solitude dans une nature hostile où seul le groupe assure la survie de tous, mais, en plus, chacun est tenu de considérer le condamné comme un ennemi. Dès lors, le banni ne vaut pas plus qu’un animal sauvage nuisible ; c’est un mort en sursis ».

Il part avec son fils âgé de 15 ans, et peut-être avec le reste de sa famille. Ils s’engagent pour un voyage de 1300km, une traversée de 8 jours jusqu’à la côte islandaise (chapitre 1), puis 8 jours supplémentaires (chapitre 2) pour caboter jusqu’à la côte opposée, où se trouvent les dernières terres disponibles, à Drangar.

Installés à Drangar, Thorvald et son fils deviennent probablement métayers d’une petite ferme battue par les vents (chapitre 3). Ils lèvent des murs et une petite maison. Après la mort de Thorvald vers 975, Erik fait un mariage avantageux avec Thjodhild, héritière du domaine de Haukaldar, à une quarantaine de kilomètres à l’Ouest. Il s’agit d’un domaine beaucoup plus riche, ce qui supposer que la position sociale d’Erik s’est améliorée depuis son arrivée en Islande en tant que condamné à l’exil. Par le labeur, il est parvenu à améliorer son statut et celui de sa ferme. Peut-être était-il devenu propriétaire de la terre de Drangar et l’a-t-il vendue avant de demander la main de Thjodhild ? Peut-être a-t-il conservé des métayers ? En tout cas, Erik s’est enrichi : il pourra même s’acheter un navire (qui n’a pu être construit qu’en Norvège, puisque l’Islande manque de bois de construction) pour partir plus tard au Groenland.

Erik Thorvaldsson ensuite. En 978, Erik, comme son père, est coupable de meurtre. Il s’exile sur l’île de Brokey, dans le fjord, à 45km d’Haukaldar et à 2,5km de Drangar. Cependant, 3 ans plus tard, Erik, ainsi que des amis, se rend à nouveau coupable de plusieurs meurtres que les sagas expliquent précisément. La peine est plus lourde (3 ans d’exil et une lourde indemnité à payer aux familles des victimes), mais Erik a anticipé la décision du thing : il possède un knørr suffisamment grand pour toute sa famille, a recruté un équipage, se cache chez un ami dans une île proche, et se prépare à quitter l’Islande en secret.

Le groupe quitte l’Islande entre 981 et 983. Erik sait où il va : les Islandais savent en effet qu’une terre existe à l’Ouest depuis le voyage de Gunnbjörn, au début du Xe siècle, puis de Snaebjörn, vers 978. Peut-être même l’un des marins ayant participé à cette dernière expédition a rejoint l’aventure d’Erik pour le guider. Le navire se rend vers l’Ouest jusqu’à voir la banquise qui empêche d’accoster sur la terre ferme. En suivant les courants marins qui le portent vers le sud, il arrive au cap Farvel et remonte la côte occidentale du Groenland où il n’y a pas de glace et où la terre est couverte d’un gazon vert (qu’il nomme « Greenland »). C’est ici que le navire touche terre. Pendant 3 ans (ce qui correspond à la durée de l’exil), les Vikings explorent le sud du Groenland, cette nouvelle terre (chapitre 4).

Au bout de 3 années, Erik, son fils Leif et les autres Vikings qui l’accompagnaient reviennent en grande pompe en Islande (chapitre 5). Leur gloire semble énorme, et ils sont autorités à organiser une nouvelle grande expédition de colonisation vers le Groenland (chapitre 6). En 985, vingt-cinq knerrir de 30 personnes chacun partent, 14 arrivent sur la terre ferme. Deux établissements sont fondés au Sud-Est et à l’Ouest du Groenland. D’autres voyages de colonisation (ou de fuite des terres pauvres et surpeuplées de l’Islande ?) ont lieu, ainsi que des connexions régulières entre le Groenland, l’Islande et la Norvège, pour fournir aux colons les matières premières qui leur manquent (bois de construction, bois de chauffage, goudron, semences…). Selon Dominique Le Brun, vers l’an mil, les Etablissements de l’Est comptent 4000 habitants occupant 190 fermes agricoles dispersées, autour de 12 églises, 1 cathédrale et 2 monastères. Quant aux Etablissements de l’Ouest, ils seraient occupés au même moment par 1000 habitants, répartis en 90 fermes et 4 églises.

Leif Eirksson pour poursuivre. Devenu adulte, ayant développé lui-même un goût pour l’aventure et la découverte, le fils d’Erik le Rouge part vers l’an 1000 pour découvrir d’autres terres plus vertes au sud-est du Groenland (chapitre 8). Il est inspiré par la découverte involontaire de Bjarni Herjolfsson 5 ans plus tôt. Ce Viking norvégien, spécialiste de la navigation, s’est pourtant égaré de retour de Norvège, a manqué le Groenland et s’est fait porter par les vents et les courants jusqu’à des terres émergées situées sous le cercle polaire. Là, il découvre des îles couvertes de forêts et un autre climat (Terre-Neuve ou Saint-Pierre-et-Miquelon, avant de remonter vers les glaces et donc vers le Groenland (chapitre 7).

Leif part donc, après avoir demandé des renseignements à Bjarni. Il débarque sur la terre de Baffin (Helluland), couverte de pierres plates, puis vers une autre région plus boisée : le Labrador (Markland) et le golfe du Saint-Laurent. A l’intérieur du Golfe se trouve la baie de Miramichi : comme les Vikings y découvrent des vignes sauvages, Leif nomme ce territoire le Vinland.

Le frère et la sœur de Leif enfin. De retour au Groenland, Leif devient le chef de famille après la mort de son père. Il ne peut plus partir en voyage. C’est son frère, Thorvald, qui mène les expéditions suivantes au Vinland et au-delà (chapitre 9). C’est Thorvald qui rencontre les premiers Amérindiens (qui sont massacrés par les Vikings). Par la suite, en 1004, les Vikings Groenlandais préparent une colonisation du Vinland avec 65 membres et 2 navires (chapitre 10), mais les relations s’enveniment avec les Amérindiens. Une bataille a lieu et les Vikings, trop peu nombreux, décident de quitter cette terre. En 1006/1007, les Vikings abandonnent la colonisation du Vinland. Une autre expédition est cependant menée par Freydis, la fille d’Erik le Rouge, en 1007/1008 (chapitre 11).

Un dernier chapitre (chapitre 12) montre que les Vikings ont installé un poste d’installation durable au nord de l’île de Terre-Neuve, sur le site de l’Anse aux Meadows. L’occupation du site est attestée de manière certaine par l’étude des cernes de bois en 1021 : elle devait exister quelques années avant et a continué d’être utilisé après. Cela en fait donc la seule colonie viking en Amérique. Mais les sources narratives et archéologiques ne permettent pas d’en savoir plus.

Une lecture facile et agréable, parfois trop romancée

Le récit de la famille d’Erik le Rouge est simple à lire. On se plonge assez aisément dans le livre, qui se situe entre le roman et l’analyse historique pure. Les contextes sont précis, les situations culturelles sont bien expliquées. Une attention particulière et quasi-constante est donnée à la description des paysages. Dominique Le Brun a l’art de raconter et d’emporter le lecteur dans un monde différent. On ressentirait presque les odeurs de l’embrun, le froid glacial de l’hiver islandais, le vent qui souffle sans discontinuer et les longueurs de la nuit polaire !

Dominique écrit p. 123 : « de toutes les façons, ce que l’on ne sait pas, on l’invente ». C’est parfois ce que fait l’auteur, et on se lasse à certains moments de lire des descriptions romanesques, des discours fabriqués, des lignes de dialogue imaginaires…

« Erik raconte le Groenland et ses herbes grasses, d’un vers quasi luminescent, si hautes qu’elles vous montent jusqu’au-dessus des genoux ; il décrit les fleurs multicolores aux parfums suaves ; il loue les températures d’été, si douces qu’on oublie les vêtements de laine ; il ajoute qu’à la mauvaise saison, les journées sont nettement plus longues qu’en Islande… » (p. 123).

Le livre seul ne suffit donc pas à connaître de façon scientifique l’histoire de l’exploration à l’âge viking. Mais ce n’est pas ce public qui est visé. L’ouvrage captivera plutôt les lecteurs qui souhaitent une introduction à une contre-histoire de la découverte de l’Amérique ou qui souhaitent mettre à jour leur approche de l’importance des Vikings dans l’exploration et l’occupation (temporaire) de l’Amérique du Nord.