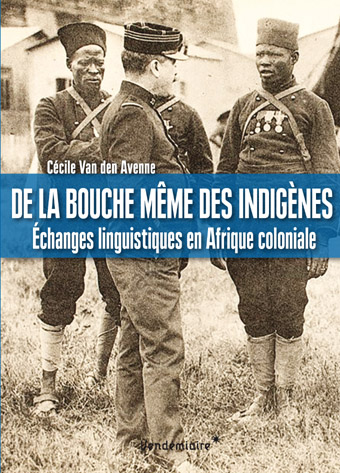

Cécile Van den Avenne est professeure à l’Université de Paris 3-Sorbonne Nouvelle. Elle est spécialiste de sociolinguistique et travaille depuis une dizaine d’années sur le contact colonial en Afrique de l’Ouest.

L’auteure choisit d’aborder les rapports entre colonisation et culture. Face aux nombreuses langues présentes en Afrique noire à l’époque coloniale s’est, en effet, très vite posée la question : Comment se faire comprendre? Comment établir la république dans l’empire français?

Elle dresse un panorama des langues de contact et analyse pourquoi et comment c’est fait le choix du français comme langue commune. L’étude porte également sur le bambara, langue de la traite puis de la conquête.

Un livre passionnant.

Les langues de l’exploration

Devant la multitude des langues vernaculaires, dès avant le XVIIIe siècle, certaines ont servi au commerce, à la domination politique. Elles sont utilisées par les premiers colonisateurs et explorateurs comme le madinka par les Anglais le long du fleuve Gambie, un lexique limité aux usages des premiers contacts commerciaux comme le montre quelques ouvrages occidentaux tel celui de Mungo Park et atteste de son usage lié à la traite.

L’auteure développe aussi l’exemple de Théodore Mollien et de son interprète, un marabout qui parle l’arabe, le wolof et le pulaar langue des Peuls, et montre l’existence que lingua franca langue véhiculaire, dialecte servant systématiquement de moyen de communication entre des populations de langues ou dialectes maternels différents, un pidgin, un créole issue du wolof.

L’intérêt des explorateurs pour les langues s’amplifie dans le seconde moitié du XIXe siècle avec les expéditions scientifiques, par exemple celle de Louis-Gustave Binger qui commence son apprentissage par le bambara, une forme de la langue mandingue dont il apprend rapidement la forme en usage chez les voyageurs africains.

Conquérir par les mots

Un long paragraphe est consacré à la palabre, mot qui évoque à chacun l’Afrique malgré son origine espagnole. Le temps de la discussion pour convenir d’un échange reste un temps fort de la rencontre entre Africains et Occidentaux fait de protocole et de diplomatie coloniale. Cet aspect est illustré par le récit de l’expédition de Joseph Eysséric en 1897, non dépourvu de stéréotypes et montrant peu de finesse dans la relation interculturelle.

L’auteure montre comment, au cours du XIXe siècle, on est passé de la palabre à la signature de traités en suivant le capitaine Parfait-Louis Monteil dans l’actuel Niger.

L’armée, laboratoire linguistique

L’auteure rappelle que la conquête coloniale fut aussi violente et que les « tirailleurs sénégalais » ont largement été recrutés parmi d’anciens esclaves avant qu’une forme de conscription soit instaurée en 1912 : une diversité des origines et donc des langues qui ont forgé une « communauté sociale fortement plurilingue »‘p.73).

L’analyse de la situation dans la région du haut-fleuve Soudan français, actuel Mali où des écoles sont mises en place à partir de 1884 pour former des auxiliaires (télégraphistes, interprètes) montre que l’on sait peu de chose des pratiques langagières dans l’armée avant le Grande Guerre sinon que le mandingue est couramment utilisé mais que les contacts avec la population demeurent difficiles même si quelques officiers blancs apprennent des éléments des langues locales et tout particulièrement le bambara simplifié promu au rang de langue commune au sein de l’armée aux côtés du « français tirailleur ». Ce qui semble le plus sûr c’est la difficulté de communication entre soldats et officiers même si les recrues reçoivent un enseignement rudimentaire du français pour comprendre les ordres. L’auteur s’interroge sur le rôle identitaire, de cohésion, de ce langage notamment au sein du corps des « Soudanais » Français engagés dans l’infanterie de marine, troupe de la conquête et de l’administration de la colonie.

L’œuvre linguistique des missionnaires

Autre population européenne en contact avec les langues africaines, les missionnaires ont contribué à la description des langues avec le Fourah Bay Institute à Freetown (p.91) ou les travaux de la Congrégation du Saint-Esprit au Sénégal qui décrivent la langue wolof en 1855. Si les travaux du père Kobès sont importants il faut cependant attendre les travaux du linguiste Marcel Cohen en 1928 pour avoir une méthodologie efficace et un système de transcription unique.

Le but des manuels produits par les missionnaires est moins la connaissance de la langue que la possibilité de traduire le catéchismeLe premier catéchisme est publié à Ségou en 1897 en langue bambara avec beaucoup d’emprunts au vocabulaire français.

De la langue à l’ethnie

Le regard des occidentaux sur les langues a contribué a leur fixation et à « inventer » les ethnies : « Cela a été bien montré à propos du bambara : on peut dater l’invention de l’ethnie bambara des travaux de Maurice Delafosse » (p.114), une véritable projection de l’idéologie nationale européenne comme le montre l’analyse que fait l’auteure des travaux de Delafosse.

Ecrire une langue et celle de l’autre

Il y a peu d’exemple d’une pratique écrite parmi les populations noires, si on ne retient pas l’usage de l’arabe par les lettrés. L’auteure présente deux cas d’écriture en français. David Boilat, métis de Saint-Louis et locuteur en wolof, publie en 1853 « Esquisses sénégalaises« , livre qui est un témoignage ethnographique incomparable sur la période de transition entre comptoirs et colonisation.

Moussa Tavélé, interprète malien, publie en 1910 le « Petit manuel français – bambara ».

L’auteur pose la question d’une littératie en langue locale et donne quelques exemples notamment les travaux de Tavélé sur la coutume, le droit et les proverbes ou les recueils de contes réunis par les missionnaires. Elle en montre aussi les limites : pas de transcription des épopées par exemple.

De l’authenticité du petit-nègre

Partant d’une citation de Delafosse (pp.139-141) à propos du « pidgin » français l’auteure cherche les traces dans les dictionnaires du terme petit-nègre après la première guerre mondiale et une définition : une simplification naturelle et rationnelle de la langue française qui utilisée dans la littérature coloniale renforce les interactions inégales entre Africains et Européens.

La fabrique du français aofien

Ce chapitre est consacré à l’émergence d’un français africain scolaire d’abord puis que l’on rencontre dans la littérature africaine comme le montre l’auteur dans un premier roman d’Ousmane Sembéne.

Elle évoque les débuts de l’école française d’abord dès 1817 dans les Quatre Communes Saint-Louis, Gorée, Rusfisque et Dakar puis beaucoup plus tardivement dans le reste de l’AOF. Elleanaluse finement deux manuels Moussa et Gi-gla et Mamadou et Bineta dont on trouve encore des exemplaires sur les rayonnages des inspections de province. Ces manuels africanisés intègrent des mots comme daba (la houe), dolo (la bière), sofa (guerrier à cheval) issus du bambara connus des élèves de Bamako ou Segou mais qui n’avaient guère de sens à Dakar, en Casamance ou sur la côte ivoirienne.

L’auteure se questionne sur l’existence d’un français colonial qui aurait été partagé par les élites noires et blanches et en montre la limite dans les textes d’une enseignante Aïssatoi Gueye.

L’Empire vous répond

Dans ce dernier chapitre, repris du titre de l’ouvrage fondamental des post colonial studies, est évoquée la maîtrise du français tant écrit qu’oral comme enjeu politique de la citoyenneté française. L’auteure rappelle les conditions pour un Africain d’obtenir la nationalité française (natif des Quatre Communes, anciens combattants de la Grande Guerre, moralité, loyalisme et maîtrise de la langue).

Elle décrit la place des Africains dans l’écriture ethnographique, notamment les instituteurs, dans la presse et présente un personnage, bon orateur à la chambre des députés, élus du Sénégal : Blaise Diagne.

Une carte complète utilement l’ouvrage.