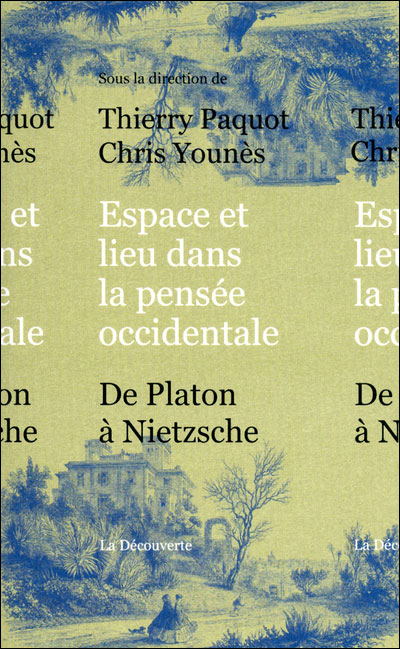

A chaque fois qu’un ouvrage pluridisciplinaire a été consacré à la notion d’espace, les philosophes étaient sous-représentés (cf. Espaces, jeux et enjeux. Franck Auriac et Roger Brunet. Fayard, 1986. Les espaces de l’Homme, symposium du Collège de France, 2006). C’est pour combler cette lacune que Thierry Paquot et Chris Younès ont réuni 15 philosophes pour leur demander d’écrire un texte sur la relation qu’un philosophe en particulier a tenu avec les notions d’espace et de lieu. Les chapitres se succèdent selon l’ordre chronologique des auteurs étudiés pour former une histoire philosophique de l’espace. Les textes sont d’un accès plus ou moins aisé et l’usage de la prise de notes est fortement recommandée pour suivre le fil des démonstrations ! En voici un compte-rendu, je l’espère fidèle. Les auteurs voudront bien m’en excuser par avance si j’ai travesti leur pensée. Au royaume des philosophes, même causant espace, les géographes y perdent le Nord !

Augustin Berque entame le volume avec Platon. Il montre que le terme chôra (espace) chez Platon (Timée) a plusieurs significations, à la fois intervalle, lieu précis et espace de la campagne qui a un rôle nourricier par rapport à la ville. Ces trois aspects ont rendu difficile l’usage du terme dans la pensée occidentale qui lui a préféré le topos (lieu) aristotélicien (Où est-ce ?). Le terme chôra va au-delà puisqu’il amène à se poser des questions sur la nature de l’espace même (Pourquoi donc cet où ?) et sur l’identité en général d’un être par rapport à un lieu. En ce qui concerne le topos oikeion (lieu propre), concept original d’Aristote, la simplicité n’est pas au rendez-vous car « ce qui est proche de nous et qui nous semble évident, est en réalité confus, composite ; nous devons donc aller chercher les causes, les principes capables de rendre raison de ces choses. […] Nous devons connaître et la nature et les limites de l’espace qui nous entoure pour déterminer la place des choses qui s’y logent et aussi bien notre place sur terre. Le proche et le lointain sont relatifs à une position donnée, laquelle se détermine elle-même par sa relation avec un système de repères fixes. »

Un jugement trop rapide, résultat des raccourcis faits par Kant et Hegel, affirme que l’empereur Marc Aurèle, partisan stoïcien, néglige l’importance des lieux. « L’Asie, l’Europe, coins du monde […]. Tout est petit, inconsistant, en évanescence ! » Pourtant, les Stoïciens manifestent une relation à la spatialité particulière. « Penser profondément l’espace stoïcien signifiera donc : penser les concordances des êtres qui structurent le cosmos et envisager les relations qu’ils entretiennent les uns vis-à-vis des autres dans l’économie de l’intelligence unificatrice de toute réalité : la raison universelle opposée au logos. […] Celui qui ne sait pas ce qu’est le monde ne sait pas où il est. »

Pour les historiens de l’art, la première définition de l’espace date de 1591 et est le fait de Giordano Bruno : « quantité physique contenue se déployant sous trois dimensions, existant par nature avant tous les corps et indépendamment de tous les corps, mais les accueillant tous différemment. » Pourtant, Alberti avec ses « Tre Arti del Desegno » (1563) est bien le premier en tant que peintre et architecte à réfléchir sur les pratiques de l’espace. Il voit l’espace comme un tout, contrairement aux peintres du Moyen Age, qui construisent leur tableau par juxtaposition de figures hétérogènes choisies dans un catalogue par le commanditaire. De même, ces architectures sont pensées comme un tout. Edifier, c’est « l’art d’aménager l’espace en le divisant. » L’homme a un place centrale dans ses conceptions.

Les mathématiciens ou physiciens, comme Descartes ou Newton, réfléchissent aussi sur l’espace. Pour Descartes, l’espace est divisible, étendu de manière infinie. Cette notion d’infini, mise en avant par Descartes, était absente chez les Grecs. Cet espace ne peut être vide. C’est un espace géométrique et physique où la théorie du mouvement a toute sa place. Leibniz considère comme fondamentaux à la fois les concepts d’espace et de lieu en géométrie. L’espace est vu comme la diffusion du lieu. Pour Newton et les Newtoniens, l’espace absolu est l’ensemble des lieux immobiles où peuvent se trouver les choses. Ils rapprochent ses qualités avec celles de Dieu. « Dieu ne se diffuse pas dans l’espace, on n’est pas présent par diffusion, mais il est un (il n’a pas de parties) et est donc présent dans tout l’espace. » Locke rejoint Newton sur ce sujet.

Les philosophes sont loin d’appréhender l’espace comme les géographes. Ainsi, pour Rousseau, l’espace est né avec la société qui a fondé le principe de propriété et s’est mise à enclore le terrain. Diderot s’est peu intéressé à l’espace mais plutôt aux lieux et aux processus de spatialisation de la pensée. Dans Le traité des sensations de Condillac, c’est par le corps (et plus précisément celui d’une statue) que se fait l’expérience de l’espace. « En commençant par l’apprentissage des limites de notre corps, la connaissance de l’espace nous permet de satisfaire nos désirs autrement qu’en les imaginant. » La manière de percevoir l’espace par Condillac n’est pas pour autant une phénoménologie. Elle se traduit spatialement par la géométrie. Condillac dénonce ses dérives : la mise en place d’un espace marchand. Il conseille de revenir à la sensibilité des lieux.

Dix sept auteurs s’expriment dans ce volume. La facilité de lecture des textes tient beaucoup à la plume de chacun. Certains chapitres s’avèrent très difficiles à comprendre pour le non spécialiste. De nombreux auteurs partent du postulat que le lecteur a des pré-requis philosophiques minimums. Les textes de Thierry Paquot, et notamment celui sur l’opposition ville – campagne vue par Marx et Engels, sont une bouffée d’oxygène. Les deux compères s’intéressent à « l’état des relations économico-territoriales entre les villes et les campagnes, au moment même où l’industrialisation d’une part et la mécanisation des transports d’autre part les modifient profondément. » C’est plus particulièrement dans les « Onze thèses sur Feuerbach » (in L’idéologie allemande, écrite en 1845, publiée en 1932) que la vision spatiale des deux auteurs est la plus présente. Si les villes ont d’abord dépendu des campagnes (pour le ravitaillement) en raison de la présence de « groupes sociaux improductifs (prêtres, guerriers, marchands…) », elles ont réussi à s’imposer comme lieux de pouvoir. C’est pour cette raison que la révolution peut se faire là et pas ailleurs. Paquot n’ose, au risque de faire un anachronisme, de qualifier Marx et Engels d’écologistes avant l’heure. Pourtant, « D’autres relations entre les villes et les campagnes sont souhaitables, confient Marx et Engels, pour corriger les inégalités entre les paysans et les ouvriers, entre les propriétaires et les locataires, entre les campagnes et les villes elles-mêmes. Le circuit court, l’autoproduction, la propriété coopérative du sol sont, par d’autres actions, des moyens de rectifier les écarts qui existent entre les populations des villes et celles des campagnes. » Du développement durable, avant la lettre !

Catherine Didier-Fèvre © Les Clionautes