C’est une grande partie de la thèse de doctorat d’Anouche Kunth, soutenue à Paris en juillet 2013, qui est exposée et retravaillée dans cet ouvrage. Historienne et chercheuse au CNRS dans le cadre du laboratoire Migrinter, Anouche Kunth nous propose de réfléchir et d’approfondir nos savoirs disciplinaires sur trois points : la diaspora arménienne dans son ensemble de 1915 à nos jours, les exilés politiques caucasiens à Paris entre 1920 et 1945 (le cœur de l’ouvrage) mais aussi, à mon sens, sur les différentes réalités de ce que signifie être migrant. Ce n’est pas sans raison d’ailleurs que l’ouvrage était présenté au stand Belin lors des Rendez-Vous de l’Histoire de Blois 2016, qui avait pour thème « partir ».

De l’introduction à la conclusion, et même jusqu’à l’épilogue, un même fil directeur : la dispersion du peuple arménien de 1915 à nos jours, dont le « signalement » est donné par le poète Hovannès Grigorian : « peuple ancien, tourmenté, ingénieux, endurant, yeux d’une infinie tristesse, cœur fendu de toutes parts ». Dans ce « monde en patchwork », les Arméniens vont ainsi connaître plusieurs exils, plusieurs diasporas. Le premier épisode du drame arménien est le plus connu, c’est celui du génocide de 1915-1916 organisé par les Jeunes Turcs d’Enver Pacha, qui aboutit à une première vague d’émigration forcée, et sans possibilité de retour car le traité de Sèvres de 1922 accorde à Mustapha Kemal le non-retour des Arméniens en territoire turc. Vient ensuite l’exil caucasien. Il est composé de grandes familles arméniennes issues de la bourgeoisie et des classes dirigeantes de l’éphémère république arménienne (1918-1920). Intégrée à la future URSS en décembre 1920 suite à la guerre arméno-turque, l’Arménie soviétique se vide de ses élites financières et politiques, comme le firent les Russes blancs quelque temps plus tôt, pour s’installer essentiellement à Paris. Puis viennent les années 1991-2000, avec le départ pour des raisons économiques de nombreux Arméniens à l’étranger, en même temps que les Arméniens d’Azerbaïdjan étaient expulsés de ce pays voisin suite à la guerre du Karabagh, un territoire arménien en Azerbaïdjan, et que ceux de Géorgie, nombreux à Tbilissi, ne retournent en Arménie face à un nationalisme géorgien peu tolérant. A cela se rajoute, dans les soubresauts de notre XXI° siècle commençant, les minorités arméniennes d’Irak ou de Syrie qui fuient les zones de combat du proche orient. Tous ces Arméniens, nous dit Anouche Kunth, n’ont pas les mêmes origines sociales, mais ils partagent en commun un passé douloureux marqué par la défiance des autres à leur encontre.

C’est le cas des Arméniens du Caucase qui occupe le centre de l’ouvrage. Comme on l’a vu plus haut, ce sont des familles aisées qui quittent Erévan (ou Yérévan) entre 1920 et 1922 parce qu’elles sont considérées par le nouveau pouvoir bolchévique comme des ennemis de classe. C’est un départ qui est voulu, anticipé, familial. On part avec ses biens, ses capitaux, pour mieux revenir quand, pensent-ils, le bolchévisme aura sombré en Arménie : « fuir sans penser partir ». Ce sont des Mantachev, des Toumaniantz, des Béglarian, des Ter Sarkissian, des Torossian…Anouche Kunth se place alors à niveau d’hommes et de femmes, s’appuyant sur des témoignages familiaux. C’est l’épreuve de la route, avec la peur de voir la famille se dissoudre, la quête de passeports, de visas, les trajectoires aléatoires. Ni la France, ni Paris alors ne sont particulièrement visées, mais les réseaux existants, les rencontres et les opportunités économiques et entrepreneuriales font que, au final, Paris va devenir le principal foyer de cette migration arménienne. Là il faut se définir. Recommencer une nouvelle vie. Les Arméniens du Caucase croisent à Paris ceux issus des migrations de 1915-1916, mais ce sont deux mondes différents. Les élites arméniennes de Turquie ont en effet été exterminées dès le début de génocide, ce qui fait que les Arméniens de Turquie sont en majorité pauvres ou issus des classes moyennes. Les Arméniens du Caucase les aident financièrement parfois, mais le fossé reste grand, d’autant plus qu’une partie des Arméniens de Turquie accusent ceux du Caucase de les avoir sacrifiés afin que naisse la république d’Arménie en 1918. Il faut aussi se définir par rapport aux Français, par essence soupçonneux envers les étrangers, même quand il s’agit d’élites étrangères. Il y a certes une intégration économique mais qui est marquée par un dilemme : doit-on pratiquer l’endogamie pour préserver la famille ou la communauté arménienne ou concéder des mariages exogames avec la bourgeoisie française afin de mieux s’établir ? Ne pas apparaître comme un « parasite », marquer sa distinction en fréquentant Cabourg et Le Touquet, « devenir blanc » tout en préservant la mémoire, éviter le déclassement social parfois abrupt : telles sont les préoccupations de cette communauté arménienne entre 1920 et 1945.

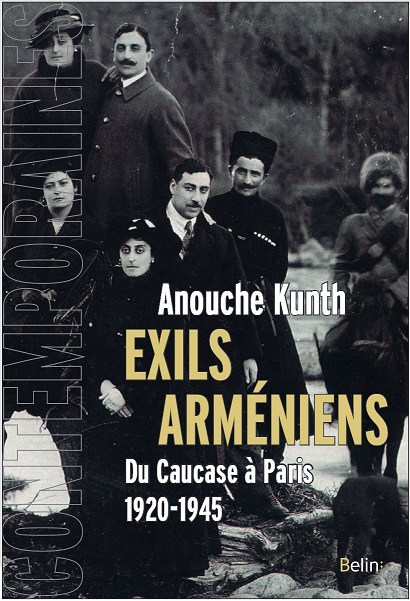

Au delà de cet exemple arménien rendu extrêmement vivant par Anouche Kunth et par de nombreuses archives iconographiques, ce livre est aussi un livre intemporel sur l’émigration. D’abord parce qu’il rappelle un principe essentiel souvent oublié : on ne fuit pas par plaisir, et l’espoir de retour est longtemps présent. On y voit aussi l’importance des réseaux de la diaspora dans les chemins parcourus, la tendance et le plaisir à se regrouper en quartiers communautaires, le désir de perpétrer la tradition qui s’affronte avec la volonté de s’intégrer dans le paysage social et économique du pays d’accueil. Souvent, à la lecture de ses pages, on ressent d’immenses tiraillements intérieurs, ainsi que des conflits de génération entre ceux qui sont nés à Erevan ou au Karabagh et ceux qui sont nés à Paris. Et, finalement, même s’il s’agit d’un livre d’histoire, ces Exils arméniens sont aussi matières à réflexion sur le monde contemporain, de plus en plus « patchworkisé ».