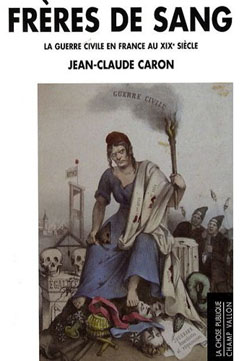

Spécialiste de la violence et des révoltes populaires au XIXe siècle, Jean-Claude Caron, professeur à l’université de Clermont-Ferrand, livre ici une réflexion complexe sur la guerre civile qui s’apparente par moments plus à une philosophie historique de la guerre civile qu’à une analyse de la France du XIXe siècle.

Qu’est-ce qu’une guerre civile ?

La notion de guerre civile, qui paraît a priori simple, s’avère à y regarder de plus près des plus complexes, voire insaisissable. Il y a autant d’historiens de la guerre civile que de définitions et de corpus différents, car comment établir une frontière étanche entre les événements insurrectionnels ou affrontements de moindre intensité et la guerre civile ? La Terreur Blanche de 1815 ou la révolte des canuts de novembre 1831 ont été perçues comme des guerres civiles alors que la plupart des historiens actuels leur refusent cette appellation. Plus proches de nous, la Seconde Guerre mondiale en France et en Italie, ou la guerre d’Algérie en France suscitent chez les spécialistes des débats à propos de leur nature civile ou non. On comprend cependant mal la nécessité d’un développement sur la notion de « guerre civile internationale » promue au XXe siècle par des philosophies et penseurs de l’histoire. L’auteur la rejette, à juste titre, mais le lecteur peut légitimement se demander ce qu’elle apporte à l’histoire de la France du XIXe siècle.

Si la guerre extérieure est considérée par nombre de philosophes comme un moment de fusion de la communauté nationale, susceptible de conférer une nouvelle énergie à un peuple, la guerre civile fait l’objet d’une réprobation presque universelle. Absurdement cruelle, elle ne peut être justifiée par rien. Elle n’est du reste couverte par aucun droit de la guerre et tend donc à être plus extrême en ce qu’elle vise à l’éradication absolue de l’autre. Toutefois les choses sont en réalité plus complexes : comme le souligne l’auteur (p. 88), rien ne prouve que les guerres civiles soient plus meurtrières que les autres. L’argument est en partie circulaire puisque tout dépend de ce qu’on considère comme une guerre civile, et c’est du reste le problème de ces réflexions théoriques : elles paraissent assez fragiles et reposent sur des définitions ou des présupposés fluctuant selon le corpus retenu.

Juin 1848

L’auteur consacre deux chapitres (sur dix) aux deux épisodes qu’il considère comme relevant de la guerre civile, juin 1848 et la Commune. Du 23 au 26 juin 1848, l’affrontement entre les insurgés qui protestent contre la fermeture des Ateliers Nationaux et les troupes du gouvernement prend en effet une forme et une intensité qui le distingue d’autres soulèvements matés dans le sang. Cet affrontement est souhaité depuis plusieurs semaines voire mois par la majorité de l’Assemblée au cri de « il faut en finir ! ». Les appels à la conciliation sont donc rapidement étouffés, l’adversaire est dans les deux camps présenté comme l’incarnation de la sauvagerie absolue, ne respectant ni droit ni morale : sans doute était-ce alors nécessaire pour faire oublier aux combattants qu’ils avaient en face d’eux des hommes issus des mêmes milieux qu’eux, aux côtés desquels ils auraient très bien pu se trouver. Cette lecture de l’événement comme une pure explosion de férocité s’impose après la victoire du gouvernement : parler de « guerre civile » impliquerait de reconnaître ipso facto aux vaincus une légitimité dont on s’acharne à les priver.

La Commune

Un semblable durcissement de l’affrontement se produit en mars 1871 puisque, dans les heures et jours qui suivent la tentative de Thiers pour prendre les canons de Montmartre, les communards et leurs opposants cohabitent pacifiquement jusqu’à ce qu’une manifestation hostile à la Commune soit victime d’une fusillade nourrie le 22 mars. Dès lors, la suspicion se diffuse partout, les Fédérés tentent de surveiller tous les éléments « à risque », en introduisant au passage une sorte de carte d’identité pour tous ; ils s’en prennent aux « fainéants » et à tous ceux dont la moralité paraît contestable, ainsi qu’aux monuments rappelant le passé monarchique ou l’adversaire honni (destruction de la colonne Vendôme et de l’hôtel particulier de Thiers). Plusieurs organisations ou individus tentent pourtant de réconcilier les insurgés et les Versaillais, comme la Ligue d’union républicaine des droits de Paris, regroupant des hommes politiques républicains souvent implantés à Paris (Floquet, Schoelcher, Clemenceau…), des délégations de francs-maçons, la Commission de conciliation du Commerce, de l’industrie et du travail, ou encore l’ambassadeur des États-Unis Elihu Benjamin Washburn. Des délégués radicaux de diverses villes interviennent également, en général pour condamner les Versaillais, coupables d’avoir retiré le 14 avril 1871 aux villes de plus de 20 000 habitants le droit d’élire leur maire. On sait ce qu’il advint de ces tentatives. Après sa victoire sanglante, le gouvernement de Thiers, plus encore que celui de Cavaignac en 1848, tente d’extirper du corps de la France l’abcès que représentent les rebelles, voire d’amputer le membre malade : fusillades et déportations sont justifiées par la soif de sang dont ils auraient fait preuve, le caractère politique de la révolte étant encore une fois passé sous silence.

La victoire militaire ne met toutefois pas un terme définitif à la guerre civile puisque sa mémoire demeure par la suite un enjeu brûlant. Les lois d’amnistie ne suffisent pas à faire oublier les affrontements anciens, comme on s’en rend compte lors des révolutions de 1830, 1848 et lors du 2 décembre 1851 : la mémoire des répressions contribua fortement à affaiblir les régimes en place. Seule la IIIe République est parvenue à surmonter le traumatisme de la Commune pour s’ancrer dans le pays, mais on sait que l’histoire électorale de Paris demeura longtemps marquée par ce souvenir.

On regrettera qu’à multiplier les références aux guerres civiles à diverses époques, l’auteur n’approfondisse aucun exemple suffisamment pour ouvrir des pistes réellement novatrices, car on se demande, en refermant l’ouvrage, ce que son angle d’attaque apporte de novateur à l’histoire du XIXe siècle français. Peut-être eût-il mieux valu développer l’idée énoncée p. 99 : « la guerre civile participe aussi aux processus de politisation d’une société. » Dans quelle mesure les évolutions technologiques, et surtout la diffusion des journaux, sont-elles propices aux guerres civiles ? Il y a là un beau sujet de réflexion, pour lequel une comparaison détaillée avec quelques autres cas serait enrichissante.