Le Moyen-Orient est trop souvent présenté comme un théâtre ininterrompu de violences, marqué par les conflits, les rivalités confessionnelles et les ingérences étrangères. Cette vision, largement relayée par les médias et les discours politiques, tend à enfermer la région dans une image figée d’« instabilité chronique », faisant de la guerre une sorte de fatalité géographique ou culturelle. Pourtant, une telle lecture occulte la diversité des trajectoires historiques, des expériences sociales et des dynamiques politiques qui traversent ces sociétés.

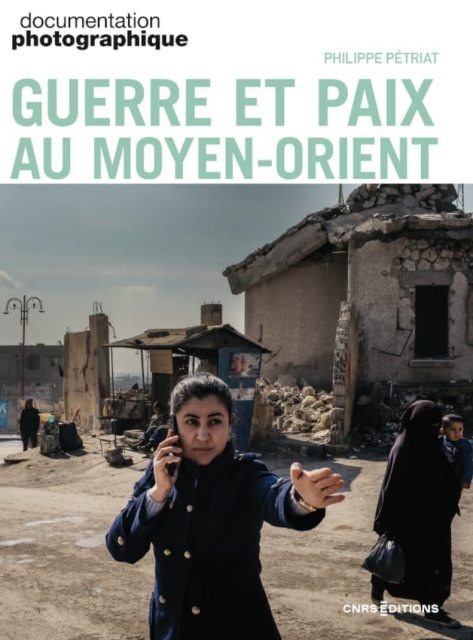

Dans ce numéro de La Documentation photographique, intitulé « Guerre et paix au Moyen-Orient », l’historien Philippe Pétriat s’attache à repenser les conflictualités de la région à la lumière des renouvellements historiographiques récents. À rebours des approches strictement géopolitiques ou essentialistes, il propose une lecture contextualisée, sensible aux transformations sociales et aux logiques internes qui façonnent aussi bien les conflits que les tentatives de paix. En intégrant les voix des sociétés concernées, cette étude invite à décentrer notre regard, à questionner les grilles de lecture dominantes, et à restituer au Moyen-Orient sa complexité historique, politique et humaine.

Une région pensée par le conflit

Dès les premières pages, Philippe Pétriat revient sur la manière dont la notion même de « Moyen-Orient » a été historiquement constituée par et pour le conflit. L’expression, née au XIXe siècle dans un contexte d’expansion impériale, est dès le départ associée à des logiques de rivalités stratégiques entre puissances.

Au fil du temps, cette construction est renforcée par :

-

La guerre froide, qui fait du Moyen-Orient un terrain d’affrontement idéologique et militaire indirect entre États-Unis et URSS.

-

La centralité de la question israélo-palestinienne

-

Les programmes scolaires et universitaires eux-mêmes, qui depuis les années 2010 insistent sur cette association entre Moyen-Orient et guerre, au détriment d’une histoire sociale, économique ou culturelle de la région.

Ce cadrage n’est pas neutre : il oriente les politiques étrangères, justifie des interventions militaires, et efface les voix locales.

Une périodisation en quatre cycles : conflits et tentatives de paix

L’un des apports majeurs de ce numéro est sa périodisation en quatre grandes séquences historiques, chacune analysée dans sa complexité interne :

De la Première Guerre mondiale à 1948 : La recomposition politique de la région, sur les décombres de l’Empire ottoman, donne naissance à de nouveaux États souvent soutenus par des projets d’armée modernisatrice. Loin d’être uniquement des instruments de guerre, ces armées sont aussi des lieux de formation politique et sociale.

De 1948 aux années 1970 : L’implication croissante des États-Unis et de l’URSS réactive une logique coloniale. Les conflits, comme celui du Yémen du Nord (1962-1970), montrent que les logiques internes des États arabes sont tout aussi déterminantes que les influences extérieures. L’échec des régimes socialistes arabes et la défaite de 1967 (Naksa) favorisent l’émergence de messianismes religieux et mouvements islamistes.

De 1979 à la Seconde guerre du Golfe : 1979 est un tournant : révolution iranienne, guerre Iran-Irak, prise de la Mecque, invasion de l’Afghanistan… Autant d’événements qui réintroduisent le religieux comme facteur de légitimation politique et militaire. La notion de « trilogie » (martyr, moudjahid, milicien) introduite par Hamit Bozarslan illustre la transformation des figures combattantes.

De 2003 aux accords de normalisation des années 2020 : L’invasion de l’Irak par les États-Unis inaugure une ère de délégitimation étatique et d’explosion des conflits intra-étatiques. L’échec américain, les printemps arabes, et la montée des milices marquent une nouvelle ère où les frontières entre guerre civile, insurrection et guerre internationale s’estompent. L’auteur insiste aussi sur l’essor d’acteurs transnationaux et non étatiques, facilitée par la mondialisation.

Grilles de lecture classiques, enjeux contemporains

Philippe Pétriat consacre une section importante aux grilles d’analyse traditionnelles de la conflictualité régionale, tout en en montrant les limites :

– Le confessionnalisme : Souvent présenté comme une cause principale des conflits, il est plutôt un produit historique de logiques politiques et coloniales, renforcé par des pouvoirs en quête de légitimité interne.

– Les ressources : Si le pétrole a joué un rôle dans certains conflits (comme l’invasion du Koweït), l’auteur évite les raccourcis. De même pour l’eau, où il privilégie la notion de tensions hydriques plutôt que de « guerre de l’eau », rejoignant les thèses de Pierre Blanc.

– Les frontières : Le mythe d’un Moyen-Orient figé par les accords Sykes-Picot est démonté. L’auteur rappelle que les frontières sont aussi produites et transformées par les acteurs locaux. Depuis 2003, les dynamiques de recloisonnement (murs, checkpoints, fermetures de frontières) montrent un retournement des logiques de territorialité.

Une histoire renouvelée par l’expérience des sociétés

C’est sans doute ici que ce numéro se distingue le plus nettement : en intégrant les apports récents de l’histoire culturelle et sociale, Philippe Pétriat offre une vision profondément décentrée de la guerre au Moyen-Orient.

-

Il met en lumière la banalisation de la violence comme mode de gouvernement ou de résistance.

-

Il montre que les sociétés, loin d’être uniquement victimes, sont aussi actrices de la guerre et de la paix (mobilisation civique, ONG, associations).

-

L’urbanisation de la guerre transforme les villes en cibles et l’urbicide devient une stratégie militaire.

-

L’auteur insiste sur les formes de militarisation des sociétés, en particulier à travers l’armée comme institution de masse dans les États postcoloniaux.

-

Enfin, il évoque les conséquences environnementales, sociales et mémorielles durables des conflits : déplacements de population, destruction du tissu urbain, transmission du trauma.

Ce tournant historiographique, amorcé notamment autour du centenaire de 14-18, permet d’intégrer les voix moyen-orientales, les trajectoires individuelles et collectives, et de repenser la guerre en dehors du paradigme occidental.

Un outil pédagogique au service d’un enseignement critique et contextualisé du Moyen-Orient

Au-delà de la richesse de sa mise au point historiographique, le numéro Guerre et paix au Moyen-Orient de Philippe Pétriat constitue un outil pédagogique remarquable pour les enseignants du secondaire. Sa deuxième partie, intitulée Thèmes et documents, propose une sélection variée, claire et exploitable de documents, parfaitement adaptés à une approche didactique des programmes de collège et de lycée.

Ces documents (cartes, infographies, photographies, extraits de textes ou de séries télévisées) abordent les multiples dimensions des conflictualités régionales : transformation du conflit israélo-palestinien, formes asymétriques du combat, rôle des milices, poids de la conscription, enjeux économiques ou encore propagandes médiatiques. Autant de fiches thématiques claires, qui permettent d’ancrer les conflits dans des situations concrètes, incarnées et contextualisées, en mobilisant des sources diverses.

Ce numéro de La Documentation photographique constitue une synthèse rigoureuse, actuelle et profondément utile. Il dépasse les lectures culturalistes ou sécuritaires dominantes pour offrir une histoire qui tient compte des complexités internes, des dynamiques sociales, et des formes d’action collective, qu’elles soient guerrières ou pacifiques.

En refusant l’exceptionnalisme, en donnant la parole aux sociétés locales, et en croisant les échelles d’analyse (locale, régionale, globale), Philippe Pétriat invite à repenser radicalement notre manière de concevoir la guerre au Moyen-Orient, non comme une fatalité, mais comme une construction historique, politique, et sociale.