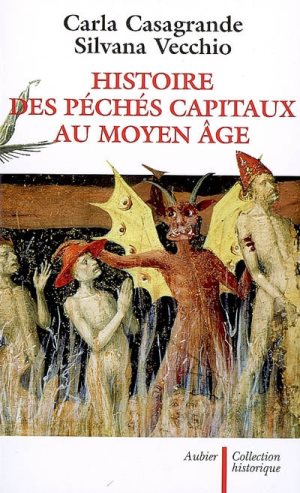

L’histoire des signifiés symboliques des religions se développe par les attributs conjoints de l’anthropologie et des sciences religieuses à l’histoire. L’Histoire des péchés capitaux au Moyen Age de Carla Casagrande (Univ. de Pavie) et Silvana Vecchio (U. de Ferrare), d’abord publié en 2000 à Turin, publié en 2003, s’inscrit dans cette veine récente.Orgueil, envie, colère, acédie, avarice, gourmandise et luxure accompagnent par leurs origines, leurs représentations et les interprétations qui en sont données, l’éducation et les comportements des sociétés médiévales. Le travail des auteurs reprend chacun de ces vices majeurs (origines, évolution, visibilité sociale) en sept chapitres charpentés qu’accompagne une étude de la comptabilité des péchés (« le septénaire des vices ») et une étude sur leurs représentations iconographiques, due à Jérôme Baschet (EHESS, Paris). La classification des péchés est le fruit d’une évolution des réflexions théologiques, des Pères de l’Eglise aux prédicateurs du XV° siècle. Ce livre en propose le récit.

L’orgueil est le commencement de tout péché, et pour les théologiens médiévaux, « le péché général qui [résume] en lui toutes les fautes ». Ce vice est décliné en vaine-gloire (la gloire terrestre, à laquelle elle a longtemps été identifiée) et en superbe, selon Augustin, Grégoire le Grand et Bernard de Clairvaux. Thomas d’Aquin rompt avec ce système en modelant un orgueil différent pour chacun qui « correctement régulé par la raison (…) se traduit par une attitude vertueuse (…) : la magnanimité » (p.34). Se développe alors une compétition entre magnanimité et humilité dans la lutte pour la vertu la plus efficace dans le combat contre le vice. Le passage sémantique entre vaine-gloire et vanité est le fruit de la lecture de Grégoire le Grand. D’abord considéré comme un vice des gens de culture (Abélard), il est étendu à la culture de l’apparence condamnée chez les clercs et surtout chez les femmes (prédications terribles de Bernardin de Sienne contre les parures en 1424). La vanité est assimilée à la coupable volonté de séduire par-delà les dons de la nature, elle est « outrage envers Dieu » (p.63), donc danger familial et social. Jérôme Savonarole clôt cette extension sociale du vice : l’acte de « qui dépasse les rangs de son statut est vanité », ouvrant les bûchers qui lui sont liés.

L’envie a pour origine le diable tentateur, créateur de la mort, et les exemples bibliques sont légions : meurtre d’Abel par Caïn, vente de Joseph par ses frères, livraison du Christ à Pilate. Les actes de l’envieux s’expliquent, selon Jean Chrysostome, parce que chez lui domine une « adhésion gratuite et désintéressée au Mal ». L’envie est un péché difficile à éviter, il est le propre de l’enfance et « le plus difficile à soigner » selon Cassien. Sa définition était si difficile qu’il fallut attendre Grégoire le Grand pour qu’il devienne un vice capital et que sa description soit utilisée non seulement pour les moines mais surtout pour les laïcs. Cet élargissement social lui permet de devenir au Moyen Age un des vices les plus discutés. « In-videre », « regarder d’un mauvais œil » comme le font les envieux que Dante croise au purgatoire, l’envie est d’abord souffrance, douleur pure, péché sans plaisir, en contradiction en cela avec tous les autres vices. Elle est vice corporel, « douleur étrange provoquée par le bien » des autres. Thomas d’Aquin qualifie les enjeux en ces termes : « la haine peut être une extension de l’envie dès lors que la tristesse conçue de la supériorité des autres s’amplifie jusqu’à leur vouloir du mal » (p. 75). A partir du XIII° siècle de nombreux exempla popularisent ce vice, qui est dès lors vu comme une maladie sociale, surtout chez les courtisans et les intellectuels. Le Policraticus de Jean de Salisbury comme l’Histoire de mes malheurs d’Abélard sont en soit des traités sur l’envie en société. Et ce vice s’étend à l’esprit de compétition, se diffuse en moteur de la controverse intellectuelle et sociale chez Gerson, Villani et Dante.

La colère est fille de l’avarice (Cassien) ou de l’envie (Grégoire le Grand). Elle est présente dans toutes les classifications, matrice de toutes les fautes. Les règles monastiques ne peuvent éviter la mère de la passion (Aristote), objet des réflexions moralistes de Plutarque, Cicéron et Sénèque. La réflexion théologique sur la colère bloque sur une épineuse question : le Christ s’est-il réellement mis en colère en chassant les marchands du Temple ? Dieu peut-il, en fonction des critères aristotéliciens, se voir attribuer des passions humaines ? Les Pères de l’Eglise jugent la colère divine comme une « manifestation de la haute justice » et non comme trouble passionnel. Lactance se situe à part en considérant que l’interdiction porte sur l’irascibilité permanente et non sur la colère, phénomène naturel par le foie bilieux. Pour Grégoire le Grand, la colère reste juste si elle est subordonnée à la raison. Mais la colère est d’abord un vice monastique. Le moine doit lutter contre un triple vice : colère du cœur (indignation et arrogance), de la bouche (blasphèmes, clameurs et insultes), de l’action (rixes, violences et homicides). Elle a un pouvoir perturbateur, physiquement visible, contre lequel il faut lutter pour empêcher la transformation de l’homme en bête ; en revanche, la colère de Dieu est une « mise en scène » (Pierre Lombard, p. 112) que les hommes ne peuvent imiter. La colère de Dieu est acte de volonté, celle des hommes acte de passion, et la volonté de l’homme est faible. Comment combattre la colère, alors ? Le détachement (Sénèque), l’introspection (Grégoire le Grand) ? Refoulement, reconnaissance de sa propre colère, effort pour rendre vaine celle d’autrui sont le trinôme de cette lutte. Mais le colérique ne se laisse pas circonvenir, il faut donc définir le vice : « aigu » (passager), « amer » (long) et « implacable » (permanent), à ces trois degrés de Thomas d’Aquin correspondent des réponses spécifiques.

L’acédie désigne un état d’apathie, la lassitude du moine, l’inquiétude du cénobite face à l’apparente inutilité de sa vocation. Elle est donc d’abord un vice monastique. Cassien lie l’acédie à la tristesse qui empêche toute contemplation. Ce vice offre de multiples rejetons : l’oisiveté, la somnolence, l’inquiétude, le vagabondage de l’esprit, la verbosité et la curiosité. L’instrument de lutte contre ce vice est donc le travail manuel. Vice instable, absorbé par la tristesse dans les réflexions théologiques, elle apparaît vite comme obsolète pour Grégoire le Grand, mais les écrits monastiques perpétuent sa présence comme « rébellion du corps aux contraintes auxquelles il est soumis à l’intérieur du monastère » (Pierre Damien). Faiblesse du corps pour les uns, elle est faiblesse de l’esprit pour d’autres comme Bernard de Clairvaux et Adam Scot qui la comprennent comme « une interruption du chemin de perfection sur lequel s’est engagé le moine » (p. 135). Thomas d’Aquin pose les enjeux de manière efficace en posant la question des causes : l’acédie est à envisager différemment selon que son origine est louable (s’attrister de ses péchés) ou blâmable (convoiter un bien impossible). Dès le XIII° siècle l’acédie devient un vice commun et non plus spécifiquement monastique. L’acédie laïque est différente de la monastique : oisiveté, indolence, paresse, sont plus visibles et plus blâmables que la tristesse du moine. Les textes pastoraux, sermons d’éducation, prédications, utilisent ce thème aux XIV°-XV° siècles, jusqu’à son entrée dans les textes laïcs où elle est vue en termes de langueur, amertume et ennui : son entrée dans le cercle laïc modifie l’acédie en mélancolie. Paresse chez les moines, mélancolie chez les laïcs : ce vice, considéré comme trop instable, est écarté de la classification à la fin du Moyen Age.

L’avarice, ou amour excessif de la possession de richesses, est le vice intermédiaire entre intériorité (superbe, envie, colère, acédie) et extériorité (gourmandise et luxure). Elle est le plaisir particulier de l’âme (la possession) et de l’esprit (jouissance de la possession). Depuis la condamnation de Paul (« la cupidité est la racine de tous les maux »), elle lutte pour le statut théologique de matrice peccamineuse avec l’orgueil. Vice le plus représenté dans l’enfer de Dante, il est le vice majeur du XV° siècle au point que Huizinga, dans son « Automne du Moyen Age », y voit la preuve du passage du monde féodal hiérarchique fondé sur l’apparence à un nouveau monde dont les valeurs seraient liées à l’argent. Les représentations iconographiques reprennent cette lutte entre orgueil et avarice en donnant un net avantage au dernier (p.353) ; elle est un classique des querelles scolastiques. L’avarice est l’occasion de s’interroger sur la valeur de la possession. Les Pères de l’Eglise lui préfèrent la circulation, l’échange, le mouvement, dans le but de la distribution (parabole des talents). Les hommes sont considérés comme « gardiens, mais non pas possesseurs » (p.182), sans que la propriété soit critiquée ou l’égalité proposée comme valeur. Ce vice est aussi un symbole pour les critiques visant l’institution cléricale, en témoigne la réutilisation dès le XII° siècle du vers paulinien Roma/Omnium/Matrix/Avaritia. L’avarice est aussi un vice segmenté socialement. Si les gouvernants se doivent de ne pas être avares, ils doivent éviter la prodigalité (Thomas d’Aquin). L’avarice cléricale est concurrencée par l’avarice laïque, finalement diluée par son assimilation au manque de courtoisie (p. 190). L’avare est asocial et met ainsi en péril la communauté chrétienne, spirituelle comme temporelle.

La gourmandise est liée dans les traités théologiques à la dégradation, à la corruption morale, et à un mythique état de nature, depuis que le fruit de l’arbre interdit a été croqué par gourmandise (selon Ambroise de Milan) ou orgueil (selon Augustin). L’idée que ce vice a été le premier péché de l’homme occupe toute la littérature sur le sujet. Chute et gourmandise sont déjà liés dans les textes bibliques : Esaü et le plat de lentilles, Noé ivre, le veau d’or construit par refus de la manne… Dans les catégories de gourmandise, celle liée à la viande occupe une place particulière. Elle est le symbole monastique de la gourmandise et l’objet (chair) de toute mortification. La règle bénédictine prévoit la nourriture sans en fixer la quantité mais un « système de privations » la contrôle (p.201). Mortifier le corps permet d’éloigner toutes les tentations donc tous les péchés (« puissance du jeûne » d’Ambroise). Mais la gourmandise n’est pas si éloignée du monastère : c’est le désir effréné d’aliments, à l’imitation d’Esaü, qui est condamné. La suppression du plaisir de la chère distingue les saints (cf. les pages de Jacques Le Goff sur la gourmandise et saint Louis dans sa biographie, p. 626). La gourmandise peut-elle être un vice laïc ? Pour Thomas d’Aquin, abstinence et jeûne sont des vertus, mais la gravité du péché de gourmandise est très réduite, seules ses conséquences sont condamnées : il est la « porte des vices » (p.210), mère de torpeur, désordre, blasphème… jusqu’à la luxure. Pour rendre les laïcs sensibles à ce péché, les prédications insistent sur ses effets sur la santé (Gilles de Rome), sans que les effets soient notables : l’abondance de nourriture marque l’appartenance sociale, s’en détacher est vécu comme un désordre. Alcuin adaptera le message jusqu’à affirmer que « manger des nourritures plus raffinées que ne le requiert la qualité de la personne » est le vrai péché de gourmandise. Les miroirs des princes comme ceux de Vincent de Beauvais se chargent alors de réintroduire la tempérance dans les banquets nobiliaires : modération des apprêts et des paroles sont le signe de la noblesse. Se développent alors les manuels de savoir-vivre, passés de l’éthique à l’étiquette (p.226). Pour les pauvres, en revanche, la taverne reste le dépotoir des vices et des blasphémateurs adorateurs du diable.

Si la luxure est un vice « naturel », pourquoi lui résister ? Cette question centrale est écartée des réflexions théologiques par la distinction antique noblesse de l’âme / impureté du corps. Pour Augustin, la punition divine est toute dans la honte éprouvée par Adam et Eve à la vue de leurs organes nus. Mais la concupiscence n’est pas seulement sexuelle, elle est idolâtrie par la priorité donnée au corps diabolique au détriment du divin esprit. Cette distinction tombe progressivement : c’est le désordre né de la sexualité et non l’acte sexuel lui-même, qui est péché. Le vocabulaire indique cette transition : d’abord fornication (de fornix, édifice en forme d’arc près duquel se tenaient les prostituées), il s’élargit à tous les péchés liés à la sexualité. Grégoire le Grand établira le sens de luxure en y englobant tous les excès liés au corps. La lèpre est par excellence le châtiment des luxurieux et sa contamination facile par contact, même non coïtal, démonstration de sa nature luxurieuse. L’odeur du luxurieux, vivant ou mort, est le signe de son péché, le témoignage de son animalité. Robert Grosseteste va jusqu’à étendre le péché de luxure à tous les effets liés aux corps : bains et danses excessifs, saignées inutiles, évacuations publiques de fèces et d’urines. Si il est d’abord étudié par les moines, dans la lutte pour la chasteté, il l’est également à destination des laïcs lorsqu’il est assimilé au vice altérant la raison. La condamnation des romans courtois vient de la dénonciation du fol amor, cet oubli de soi qui y est mis en valeur. La luxure est « vice universel » (p.257) : celle du moine qui se doit à son vœu de chasteté ou du prêtre qui souillerait l’hostie, celle des laïcs néanmoins considérée comme un « moindre mal » par Augustin. Les condamnations, progressivement, visent surtout les actes « contre-nature » : sodomie, coït les jours interdits (règles, grossesse, jours de jeûne). Adultère, inceste, stupre et rapt sont condamnés dans leurs conséquences sociales, et juridiquement établies

Ces sept péchés capitaux sont classés, discutés, commentés, en un système septénaire créé dans les monastères mais triomphant en-dehors. Visible dans les fresques et sculptures des églises, ils ont « un fort impact sur l’imaginaire collectif » (p.302). Mais tous les vices n’entrent pas dans le septénaire. Les « péchés de langue » (mensonge, médisance, etc.) sont absents en tant que vices pleins, et organisés en sous-vices dont les œuvres laïques se font l’écho (la Divine Comédie, les Contes de Cantorbéry). L’iconographie, étudiée dans ce livre par Jérôme Baschet, présente et explique cette classification aux fidèles. Elle accompagne les sermons et les confessions dans la pédagogie des péchés. Cycles allégoriques des vices et des vertus et visions du châtiment éternel permettent à cette pédagogie de jouer un rôle structurant dans l’ordre et l’imaginaire social, qu’illustre à merveille le cahier iconographique central (32 pages) de ce riche et bel ouvrage. Ce sont sans doute surtout ces derniers éléments qui sont utilisables par les professeurs de collège et lycée, dans des activités liées à l’étude des croyances chrétiennes et à l’expression de ces idées à la Renaissance.