Pourquoi une Histoire dessinée de France ?

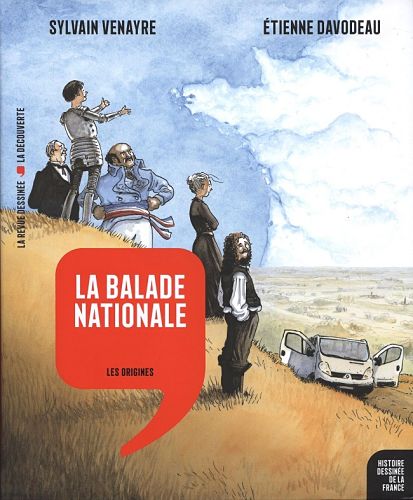

L’originalité de la revue est de proposer non seulement une approche graphique, mais aussi quelques pages de développement écrit, parfois avec un scientifique. L’idée devait immanquablement aller plus loin. C’est chose faite avec La Découverte : le premier volume vient de sortir, d’une série qui en comptera vingt. Intitulée Histoire dessinée de la France, elle est dirigée par Sylvain Venayre, professeur d’Histoire contemporaine à Grenoble-II (université Pierre-Mendès-France).

Les plus susceptibles se diront que raconter l’Histoire de la France de cette façon s’est déjà fait. La maison Larousse l’avait déjà fait dans les années soixante-dixL’Histoire de France en bande dessinée, Larousse, huit volumes, 1976-1978. La série a été rééditée par Le Monde en 2008., et on ne compte plus les initiatives du même genre valant pour des régions, des départements ou même des villes.

La présente collection est cependant conçue dans un autre espritVoir la présentation qui en est faite sur le site de La Découverte : il s’agit de donner au public les apports historiographiques les plus récents, et, par la même occasion, de combattre certains préjugés longuement établis. Pour ce faire, les auteurs s’appuient sur une bande dessinée classique, mais aussi sur un dossier scientifiquement rigoureux, avec quelques références bibliographiques pour ceux qui aimeraient aller plus loin encore. L’objectif de vulgarisation est donc ambitieux, et on ne doit pas se laisser abuser par l’intitulé de la collection : cette Histoire n’est pas seulement dessinée, même si la partie graphique est la plus importante en volume. En outre, le projet éditorial vise à permettre une réappropriation de son passé par le public, qui trouvera ici des moyens solides de se départir des diverses formes d’instrumentalisation idéologique. Développer une approche critique : voilà de quoi séduire le professorat.

Une «balade nationale»

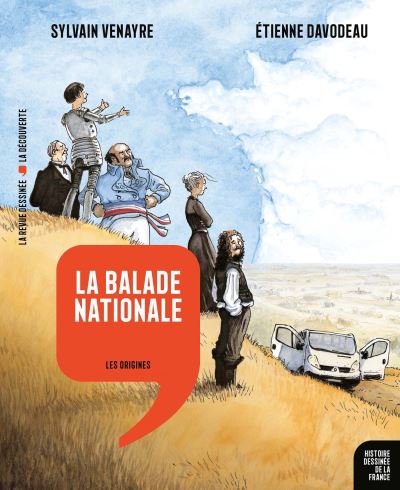

Pour cette première livraison, Sylvain Veneyre s’est adjoint à Étienne Davodeau. Venus d’on ne sait où (tout au moins au début), cinq personnages abordent un rivage, portant un cercueil qu’ils chargent bientôt dans une estafette. Il y a là Jules Michelet, car il faut évidemment un historien pour raconter. On trouve également Jeanne d’Arc, Molière et Marie Curie. La cinquième est Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie, autrement le général Dumas et père de l’écrivain né à Villers-Cotterêts. Dans le cercueil dérobé dans l’île d’Yeu, on a un ex-maréchal de France, puisque destitué de ses titres en 1945 : Philippe Pétain. Chacun des protagonistes représente une époque, mais il porte évidemment certaines valeurs. Au travers du général Dumas, ainsi, c’est une partie méconnue de la Révolution française qui refait surface, et avec elle, l’abolition de l’esclavage, l’universalité du message humaniste de cette période qui retentit au travers la «crise des migrants». On croisera d’ailleurs un réfugié syrien, à Calais puis à Marseille, occasion parmi d’autres de se demander ce que c’est que d’être Français. Passant par Carnac, Calais donc, Paris, Reims, Verdun, Huningue, Bourg-Saint-Maurice, Marseille, Carcassonne, Lascaux et GergovieLe Tour de France par deux enfants est bien sûr évoqué., Michelet invite le lecteur à réfléchir sur ce qui constitue un pays, à partir de quel moment il existe, mais aussi de quoi l’Histoire de France est faite. Pour qui, par qui et comment est-elle faite ? Les sites paléolithiques sont-ils déjà français ? On se heurte rapidement aux limites du récit national et aux enjeux qui le sous-tendent. L’insertion de l’Histoire du pays dans une perspective mondiale n’est évidemment pas très loin. Les lieux traversés ne sont donc pas seulement des «lieux de mémoire», pour reprendre l’intitulé de la série dirigée par Pierre Nora, mais autant de moyens de réfléchir à nos propres racines. On s’interroge également sur les choix faits : pourquoi certains personnages (et pas les obscurs), certains lieux, pourquoi certaines images ?

Le tout n’est pas dénué d’humour. Les personnages sont vêtus comme à leur époque, ce qui ne semble d’ailleurs pas perturber beaucoup le passant, mais ils s’expriment comme on le fait aujourd’hui et traversent des situations assez cocasses. Et comme dans tout groupe, on a droit à quelques tensions. encore celles-là sont-elles voulues par les auteurs, pour amener un thème : les femmes, par exemple.

On a enfin un dossier assez copieux en fin de volumes, fort de 54 pages. Outre une bibliographie conséquente (deux pages et demi), on trouvera une biographie pour chaque protagoniste. Quatre autres chapitres permettent d’approfondir certains thèmes abordés en bande dessinée : «La France, ça commence quand ?» ; «Et avant la Gaule ?» ; «Tours et tableaux de la France» ; «Histoire d’images».

Une Histoire dessinée pour qui ?

Ce premier volume peut se lire partiellement. Le lecteur pressé aura de quoi satisfaire son appétit avec les cent dix pages de la bande dessinée. Le choix d’un voyage offre d’ailleurs une structure qui tient la curiosité en éveil. Si on veut prolonger l’effort, le dossier (illustré par des dessins d’Étienne Davodeau) comblera largement un public exigeant. «La Balade nationale» a donc gagné son pari, en associant un récit illustré à un souci de rigueur important. Si les tomes suivants sont de cette qualité , toute la collection doit impérativement se trouver dans tous les CDI et les bibliothèques, y compris celle des universités.

Cependant, l’approche de la seule bande dessinée exige de posséder une certaine culture historique ; mais si on ne l’a déjà, ce sera un excellent moyen de l’acquérir. Par là, le volume (et ses suivants, on peut le présumer) peut être confié à des adolescents, voire même à des pré-adolescents. En-deçà, ce sera plus difficile, à moins de segmenter le récit et d’apporter des compléments : une carte pour suivre les déplacements est le minimum.

Frédéric Stevenot

___________________________

Jean-pierre Costille

Projet et méthode

Le rythme de sortie prévu est de quatre livres par an. L’idée est d’associer à chaque fois un écrivain spécialiste de la période et un auteur de bande dessinée. C’est donc « un regard croisé…qui propose un traitement graphique renouvelé de notre histoire ». L’ouvrage se compose d’une bande dessinée et d’une partie documentaire. Ce volume inaugural est l’occasion d’affirmer à la fois une méthode et des convictions. Les auteurs insistent sur les « fantasmes passéistes « et la « récupération politique » qui s’accrochent parfois à l’histoire. A certains égards, cette bande dessinée pourrait faire penser, dans l’esprit, à Astérix dans le sens où on peut suivre et apprécier l’histoire en tant que telle et aussi s’amuser des clins d’oeil glissés par les auteurs à travers les répliques des personnages.

Un road movie des origines

Le fil de l’histoire est donc de suivre six personnages plus ou moins réputés de l’histoire de France : Molière, Jules Michelet, Jeanne d’Arc, le général Dumas, Marie Curie et Philippe Pétain. Par ce choix éclectique les auteurs se sont donc gardés de n’aborder que des célébrités de premier plan ou consensuelles. C’est assez osé par exemple d’avoir mis le maréchal Pétain enfermé dans son cercueil. Tout ce petit monde visite donc la France en camionnette à la recherche des origines supposées du pays. On passe notamment par Lascaux, Paris ou encore Carnac. La fine équipe s’enrichit du soldat inconnu à un moment donné. Les auteurs n’hésitent pas à faire entrer l’histoire récente avec un migrant qui se glisse dans la camionnette à Calais.

Qu’est-ce que la France ?

Chemin faisant, la bande dessinée montre bien par exemple que l’histoire de France déborde du cadre métropolitain : il suffit pour cela de penser à Saint Domingue et de ce que représenta économiquement cette île au XVIIIe siècle. C’est en quelque sorte la validation de la démarche coordonnée par Patrick Boucheron dans « Histoire mondiale de la France ». A Huningue, les protagonistes s’étonnent de découvrir une frontière si calme. Arrivés à la roche de Solutré, les auteurs remettent en cause une idée longtemps avancée à propos des carcasses de chevaux retrouvées à ses pieds. Nulle technique de chasse en l’occurence mais simplement la trace d’un site de dépeçage de l’époque. Notre image du territoire change également et ce n’est qu’à partir des années 1920 que les touristes ont commencé à se baigner. A Lascaux, les protagonistes découvrent combien les hommes actuels sont contraints par le temps car ils doivent se présenter à la visite de 15h18. Notre façon de penser le temps a aussi évolué.

Ce qu’il faut maintenant savoir

Au fur et à mesure de l’histoire, le lecteur apprendra par exemple qu’il y eut au moins un général noir durant la Révolution française. Dans un autre genre on ne sait pas exactement à quoi ressemblait Jeanne d’Arc si ce n’est qu’elle mesurait 1 mètre 60 et était brune. Un autre détail la concernant est évoqué par un des protagonistes. Il est vain aussi de s’accrocher à l’image de paysages éternels car, comme le précise une des vignettes, le petit coin qui peut aujourd’hui sembler typique de France, abritait il y a dix mille ans des steppes froides, des rennes et des mammouths. Notre langue est le fruit de multiples emprunts comme avec la langue arabe. Au passage, les auteurs déboulonnent aussi quelques figures devenues tellement habituelles qu’on en a parfois oublié leur véritable histoire. Ainsi en est-il pour les bourgeois de Calais.

La partie documentaire

Cela représente une cinquantaine de pages organisées en plusieurs dossiers. Tout d’abord « Quelques Français », c’est-à-dire une biographie des six personnages rencontrés dans la bande dessinée. Le deuxième prolongement « La France, ça commence quand ? » revient sur la question des origines en allant de l’histoire racontée par les monarchies à l’histoire nationale pour déboucher sur l’histoire monde. Dans « Et avant la Gaule ? », les auteurs insistent pour dire que si Lascaux est situé en France, il est avant tout un trésor à préserver au nom de l’humanité toute entière. « Tours et tableaux de la France » revient sur ce lien français si particulier entre histoire et géographie et s’intéresse notamment à la question des frontières. « Histoire d’images » traite de l’image comme moyen d’apporter de la connaissance.

Le projet est donc ambitieux et il s’appuie aussi sur l’idée de ce binôme historien-dessinateur différent pour chaque volume. C’est en tout cas une proposition très intéressante et portée surtout par une rigueur scientifique qui n’est en rien sacrifiée à l’image.